当孩子紧闭房门,将世界隔绝在外,小小的房间成为全部天地时,无数父母的焦虑随之升腾,我们一遍遍敲门询问:“出去走走好不好?”得到的回应往往是模糊的推拒或沉默的抵抗,面对“宅家不出门”的孩子,简单指责或强制命令只会加剧隔阂,作为教育工作者,我深知这背后是孩子内心世界的无声呼救,需要我们以智慧与温度去解码、去回应。

深入剖析:“宅”行为背后的复杂心理图谱

孩子拒绝出门,绝非简单的懒惰或任性,其背后常交织着多维度的深层原因:

-

心理情绪暗礁:

- 社交焦虑与恐惧: 害怕同伴评价、担心融入失败、畏惧陌生环境,出门成为巨大的心理负担。

- 低自尊与自我封闭: 对自我价值怀疑,认为“没人喜欢我”,退缩成为保护脆弱的铠甲。

- 压力与逃避现实: 学业、人际或家庭压力过大,虚拟世界成为暂时的避风港。

- 潜在抑郁倾向: 兴趣减退、精力匮乏、情绪持续低落,出门动力被严重削弱。

-

环境与互动缺失:

- 家庭氛围影响: 父母自身社交有限,或家庭缺乏积极外出的习惯和引导。

- 安全活动空间匮乏: 社区缺乏适合孩子的安全、有趣的公共活动场所。

- 支持性社交网络薄弱: 缺少稳定的、能提供安全感和归属感的同伴群体。

- 过度保护或替代满足: 家长代劳过多,或轻易满足其室内娱乐需求,削弱探索欲。

-

科技依赖的强力吸附:

- 即时满足的“快乐陷阱”: 电子游戏、短视频、社交媒体的强刺激、即时反馈机制,让现实活动相形见绌。

- 虚拟社交替代现实连接: 线上社交看似热闹,却可能阻碍面对面深度交流能力的培养。

- 时间黑洞与生物钟紊乱: 屏幕时间过长导致作息颠倒,精力不足,更无意愿外出。

化“堵”为“疏”:家长角色的关键转变与核心策略

破解“宅”困局,家长需从“监督者”转变为“支持者”和“同行者”:

-

深度自我觉察与关系重建:

- 按下“暂停键”,真诚倾听: 放下预设和评判,营造安全氛围,耐心询问:“最近感觉怎么样?待在家里最让你感到舒服的是什么?想到外面去,有没有什么让你觉得担心或困难的地方?” 专注倾听,理解其情绪和顾虑(如害怕被嘲笑、觉得外面无聊等),而非急于给建议。

- 审视家庭“土壤”: 反思家庭互动模式:我们是否常户外活动?是否过度包办或控制?是否过度依赖屏幕娱乐?营造鼓励探索、接纳尝试(包括失败)的家庭氛围至关重要。

- 共情先行,放下指责: 用“我理解长时间待在家里可能会让你觉得更安全/舒服”替代“你怎么这么懒/不合群”,共情是打开心门的钥匙。

-

“破冰”行动:重建与外部世界的微弱连接:

- 从“微小”开始,降低门槛: 不奢求立即长时间外出,提议:“今天阳光很好,陪妈妈下楼取个快递,就五分钟,好吗?” 或“我们去阳台看看那盆新开的花?” 微小的成功体验是建立信心的基石。

- “兴趣”为锚点,创造吸引力: 观察孩子的兴趣点(动漫、昆虫、天文、某个游戏角色?),以此切入:“听说公园新开了个昆虫标本展,有你喜欢的甲虫,要不要去看看?” 或“你喜欢的那个游戏,附近有主题密室逃脱,周末去试试?” 将外出与其内在动机链接。

- 家庭活动“先行军”: 策划轻松有趣、压力小的家庭外出活动:

- 亲子时光: 周末短途徒步(带上有趣的自然观察手册)、家庭骑行、野餐、逛特色书店或博物馆(不强求看完所有)。

- 生活气息体验: 一起去热闹的菜市场挑选食材、烘焙屋DIY蛋糕、帮忙照料社区小花园。

- “家庭游戏日”: 约上熟悉的1-2个家庭,在公园进行简单的飞盘、羽毛球或桌游,熟悉的伙伴降低社交压力。

-

循序渐进:培育社交能力与建立健康习惯:

- 社交技能“脚手架”: 若孩子社交技能较弱,在家通过角色扮演练习打招呼、加入对话、表达需求等,观看相关主题的影片/动画,讨论人物互动,从与熟悉亲友的小范围互动开始练习。

- 建立规律的“外出小目标”: 与孩子协商设定非常容易达成的每周小目标(如:本周和爸爸下楼散步2次,每次10分钟),完成后及时给予具体肯定(“今天你主动提议多走了一圈,真棒!”),逐步增加时长或丰富内容。

- 管理屏幕时间,保障生理基础: 温和但坚定地协商制定家庭屏幕使用规则(内容、时长、时段),确保充足睡眠和规律作息,充沛的精力和清晰的头脑是愿意活动的前提,用丰富有趣的线下活动(桌游、手工、阅读、运动)自然替代部分屏幕时间。

-

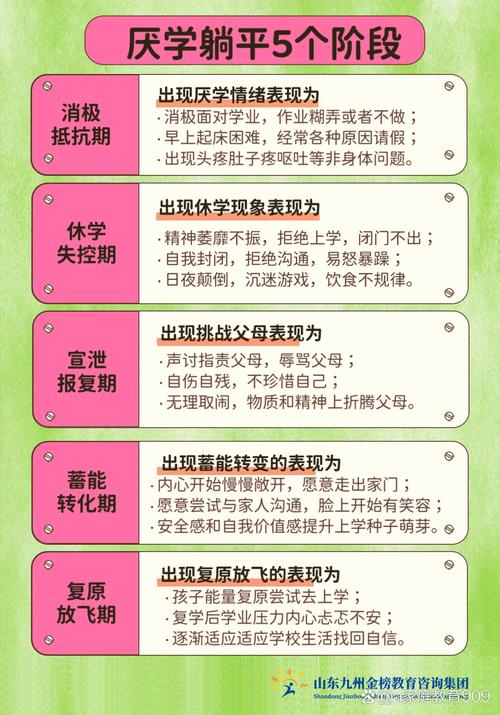

寻求专业力量:识别“信号灯”: 当孩子出现以下情况,务必及时寻求儿童心理医生、心理咨询师或学校心理老师的专业帮助:

- 情绪持续低落、易怒、哭泣超过两周。

- 对几乎所有活动(包括曾经喜欢的)失去兴趣。

- 睡眠、食欲出现显著异常。

- 明确表达无价值感、绝望感或有自伤念头。

- 社交退缩极其严重,几乎完全拒绝与人接触(即使是家人)。

- 在家也几乎不离开床或房间。

真实案例:看见改变的力量

-

小明(五年级)的“游戏”突围 小明沉迷网游,拒绝所有外出,父母停止指责,发现他对游戏中的策略和角色设定着迷,爸爸开始了解游戏,偶尔一起玩并讨论策略,一次,爸爸说:“你指挥团队这么厉害,现实中指挥我们踢场足球怎么样?就我们几个试试你游戏里的战术?” 好奇心驱使小明尝试,虽然第一次只踢了半小时,但运动后的愉悦感和爸爸的积极反馈(“你这战术安排有点意思!”)是突破,父母后续联系了小区儿童足球俱乐部(氛围轻松友好),鼓励他旁观一次,最终小明被氛围感染,愿意加入训练,逐渐在现实团队中找到归属感和成就感,屏幕时间自然减少。

-

小华(初中)的“社交焦虑”破茧 小华因害怕同学议论变得沉默寡言,周末闭门不出,妈妈首先专注倾听,了解到她担心自己“说话无趣”“被嘲笑”,妈妈没有说教,而是分享自己年轻时相似的经历,她们一起观看讲述青少年社交的温暖电影,讨论角色感受,妈妈邀请小华最信任的表姐和表姐的一位性格温和的朋友来家中小聚(烘焙),创造极低压力的小社交环境,成功后,妈妈鼓励小华和表姐一起参加一个她感兴趣的周末短途绘画写生活动(小团体,有共同爱好),在安全、有支持的环境中,小华逐渐放松,绘画技能也获得认可,自信心提升,慢慢愿意参加更多活动,过程中,妈妈持续肯定她的每一小步:“今天主动和那位新朋友聊了两句画画的事,妈妈看到你努力尝试了,真为你高兴!”

耐心耕耘,静待花开

孩子从自我封闭的“壳”中走出,拥抱广阔的世界,绝非一蹴而就的直线进程,它更像在崎岖山路上耐心前行,需要父母放下焦虑,以理解代替指责,用陪伴替代催促,每一次微小的尝试——无论是短暂的户外散步,还是参与一次家庭活动——都是孩子内心世界向外拓展的珍贵一步。

真正的转变始于家庭土壤的改变,当我们以自身对生活的热情作为榜样,当家庭成为孩子探索的安全港湾而非评判场所,当外界的新奇与美好被一点点揭示给孩子,改变的种子便悄然萌芽,养育孩子就像培育一株珍贵的植物,我们无法通过拉扯让它快速生长,唯有持续提供阳光雨露,耐心等待其自然舒展枝叶,终将成长为沐浴阳光的独立生命。