办公室的灯光柔和,李女士一脸疲惫地诉说:“我儿子今年初二,从前温顺的孩子彻底变了模样,昨天他父亲因他沉迷游戏批评了几句,他竟然突然爆发,把卧室房门猛地关上还反锁,震得墙壁都微微发抖,父亲敲门呼喊却毫无回应,我们只能隔着门板,听着门内压抑的抽泣声,心都碎了。”她声音微微发颤:“仿佛一夜之间,我们成了他最想逃离的敌人。”

李女士的经历绝非孤例,无数青春期男孩家庭都在经历类似风暴——刺耳的顶撞、紧闭的房门、激烈对峙后留下冰冷沉默,这并非孩子刻意作对,而是他们内心世界正在经历一场深刻而必要的革命。

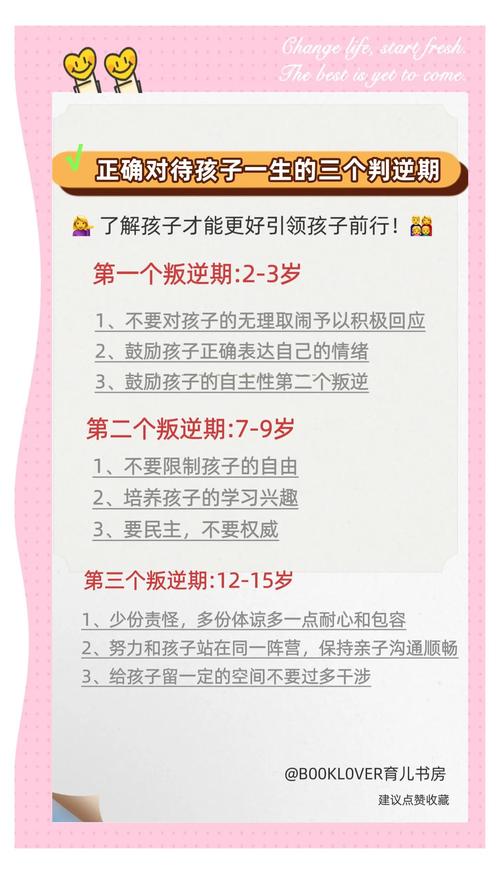

青春期的风暴:叛逆并非原罪

青春期男孩的叛逆,本质是一场自我意识的觉醒战争,他们开始质疑父母权威,渴望被当作独立个体看待,心理学大师埃里克森指出,此阶段核心任务是建立“自我同一性”,即“我是谁”的探索,这种探索必然伴随着对原有规则边界的碰撞与试探,他们仿佛身负沉重铠甲,在自我世界的战场上艰难摸索前行。

生理发育同步为这场风暴推波助澜,男孩体内急剧变化的激素水平,如过山车般起伏不定,深刻影响情绪调节能力,更关键的是,人类大脑中负责理性判断、冲动抑制的前额叶皮层,直至25岁左右才发育成熟,当情绪脑(边缘系统,尤其是杏仁核)激烈沸腾,而理性脑尚在建设时,情绪化反应便成为常态,他们并非故意暴躁,而是大脑的“刹车系统”尚在施工。

跨越鸿沟:有效沟通的策略地图

理解是沟通的基石,而策略则是跨越鸿沟的桥梁,面对风暴中的少年,父母需要一套更精密的沟通“工具包”:

-

构建安全的情绪着陆点: 当孩子情绪汹涌如海啸,任何道理都如投入大海的碎石,瞬间被吞没,首要任务是帮助他安全“着陆”,平静地告诉他:“我感觉到你现在很生气/难过(命名情绪),我在这里,等你准备好了,我们再谈。”这种接纳,是风暴中的安全港湾,而非要求他立刻平息风浪,允许他暂时离开冲突现场,在安全空间自我平复——情绪处理是理性沟通的必要前奏。

-

聆听:看见语言背后的世界: 真正的倾听是放下评判的预设立场,去捕捉话语之下的潜流,当孩子抱怨“老师故意针对我”,与其立刻反驳“老师是为你好”,不如尝试:“听起来你觉得很不公平?具体是哪件事让你这么觉得?”这种好奇的探寻,能引导孩子表达真实感受与具体事件,青春期孩子对“被理解”的渴望,远超对“被纠正”的需求,有效倾听需克制打断冲动、避免过早下结论,用眼神、点头传递关注,有时,沉默的陪伴比万语千言更有力量。

-

非暴力沟通:化解对立的话语艺术: 沟通方式决定沟通效果,批评的言语如利剑,易激起防御高墙,尝试将评判性语言转化为观察性描述与感受表达:

- 批评式: “你怎么又玩这么久游戏?一点自制力都没有!” (攻击人格)

- 非暴力沟通式: “看到你从放学到现在玩了快三个小时游戏(观察),我有点担心(感受),因为睡眠不足会影响你明天的状态(需要/影响),我们聊聊怎么安排时间更合理好吗?”(具体请求) 清晰表达请求而非命令,并聚焦具体行为而非人格攻击,孩子更有可能卸下心防,开启合作之门。

-

赋予权力感:在边界内给予选择权: 青春期男孩对“自主权”的渴望炽热如火焰,与其下达不容置疑的指令,不如在合理边界内提供选择,赋予他掌控感。“周末需要完成房间整理,你是愿意周六上午做,还是周日下午做?”这种有限的选择权,既满足了他对自主的渴望,又确保了任务的完成,在家庭事务决策中(如假期安排、购买物品),真诚征求并重视他的意见,让他感受到自己是家庭中有价值的一员。

-

寻找共同频道:兴趣是最好的切入点: 共同的兴趣是建立情感联结的绝佳媒介,无论他热爱篮球、痴迷音乐、沉醉科幻还是钻研模型,尝试真诚地了解他的世界,陪他看场球赛、听他分享喜欢的歌曲、讨论一部科幻电影的设定——这些基于共同兴趣的互动,能有效融化隔阂的坚冰,为更深入的交流铺设温床,一位父亲曾分享,当他放下身段,虚心向儿子请教如何操作一款复杂的游戏后,儿子眼中闪烁的光芒和滔滔不绝的讲解,成为他们关系破冰的关键转折点。

父母的自我升级:从掌控者到同行者

引导叛逆期男孩,父母自身的蜕变至关重要:

-

情绪觉察与自控: 孩子是父母情绪的镜子,当父母无法管理自身焦虑与愤怒,沟通必然滑向指责与对抗,在情绪即将失控前,学会按下暂停键:“我需要冷静一下,我们稍后再谈。”这种示范,本身就是教给孩子最宝贵的情绪管理课,父母稳定的情绪,是孩子动荡世界里的锚点。

-

放下完美期待,拥抱成长过程: 苛求孩子处处完美,无异于持续施加无形压力,理解青春期是个充满试错与反复的过程,接纳他偶尔的情绪失控、暂时的学业波动,将关注点从“纠正错误”转向“看见努力与进步”,用发展的眼光看待他,如同工程师王先生分享:“当我停止盯着儿子那几门起伏的分数,转而肯定他解出一道难题时的专注,或主动分担家务的举动,家中的火药味神奇地消散了。”

-

持续学习,与时代共成长: 当代青少年的成长环境、思维方式与父母一代差异巨大,固守旧有观念,只会加深代沟,主动了解青春期身心发展知识,关注当代青少年文化(如网络用语、社交平台),尝试理解而非简单否定他们的世界,父母保持开放心态与学习能力,是跨越代际鸿沟的桥梁。

叛逆期不是亲子关系的寒冬,而是关系模式必须更新的信号,青春期男孩看似矛盾重重的行为,实则是他们笨拙却坚定地挥舞独立宣言,当我们放下“管束者”的焦虑姿态,真正以理解者、支持者、共同成长者的身份靠近,那些紧闭的心门终将透出光亮。

李女士后来分享,当她尝试先管理自己的焦虑,在儿子情绪爆发时不再针锋相对,而是平静地说“我知道你现在很烦,等你平静点妈妈想听听你怎么想”,并在他感兴趣的篮球话题上真诚交流后,儿子的房门不再总是紧闭,虽然冲突仍有,但沟通的渠道,已在坚冰下悄然重新流动。

青春期男孩的成长之路,从来不是一场需要分出胜负的战役,而是一次父母与孩子共同蜕变的旅程,当父母有勇气按下自我升级的确认键,那些曾被叛逆风暴遮蔽的少年光芒,终将重新照亮彼此前行的道路。