当亲情出现"静音模式":一个普遍的家庭困境

2023年某市家庭教育指导中心的数据显示,在接待的2000余个家庭咨询案例中,68.7%的家长主诉"孩子不愿交流",这个数字背后,是无数个家庭餐桌上突然凝固的空气,是微信对话框里单方面发送的绿色气泡,是孩子房门紧闭时透出的微弱游戏音效,这种"亲情静音"现象正以超出预期的速度蔓延,成为当代家庭教育中最具挑战性的课题。

沉默背后的七层心理密码

自我疆域的觉醒仪式

发展心理学家埃里克森指出,12-18岁是个体建立自我同一性的关键期,这个阶段的青少年会像新生的刺猬般竖起心理尖刺,通过划定"拒绝区域"来完成心理断乳,某重点中学的心理咨询记录显示,85%的初二学生在问卷调查中勾选了"希望父母少管我的私事"。

语言系统的代际断层

00后网络原住民与60-70后父母之间存在着惊人的话语体系差异,当父母还在使用"好好学习"的传统激励语时,孩子们早已在B站弹幕和游戏社交中形成了独特的交流密码,这种语言鸿沟造成的沟通挫败感,往往使青少年选择沉默。

情感逃避的自我保护

在持续高压的家庭环境中,孩子会发展出"情感节能"策略,17岁的高中生小林在咨询中坦言:"每次想和妈妈说心里话,最后都会变成成绩批斗会,不如不说。"这种习得性无助会逐渐固化为长期的情感隔离。

数字原住民的社交迁徙

腾讯研究院的调查显示,Z世代日均使用手机时长超过6小时,但家庭面对面交流时间不足40分钟,虚拟社交带来的即时满足感,正在重塑青少年的情感依赖模式,形成"线上热聊,线下冷场"的社交双轨制。

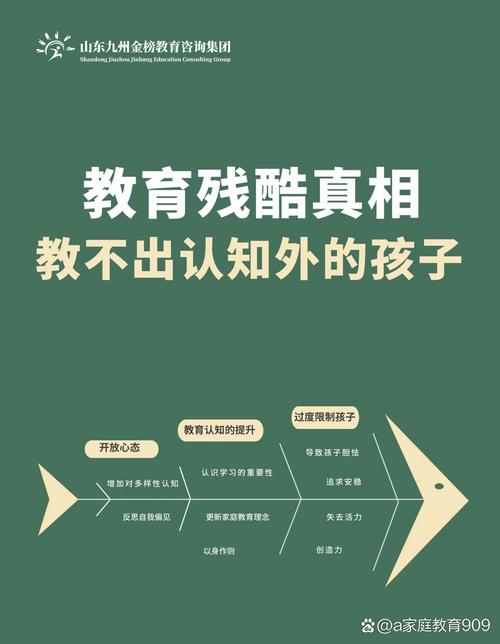

价值体系的隐形对抗

当父母的实用主义遭遇孩子的存在主义思考,价值冲突往往以沉默的形式爆发,00后更关注"生活的意义",而父母更在意"生存的质量",这种认知错位常常使对话陷入死循环。

创伤记忆的防御机制

某些长期存在的家庭互动模式会成为沉默的导火索,心理咨询师王敏记录过典型案例:每次家庭聚餐时父亲都要数落孩子,导致孩子形成条件反射性的进餐沉默,这种创伤反应最终泛化到所有交流场景。

发展阶段的必经之路

脑科学研究显示,青春期前额叶皮质尚未完全发育,情绪调控能力较弱,这个阶段的沉默可能只是大脑发育过程中的暂时性"系统升级",而非永久性的人格改变。

破冰行动:重建亲子对话的五个关键

创设"非评价场域"

借鉴人本主义心理学的"无条件积极关注"理论,建议家长每周设置2小时的"免批评时间",在这个时段内,允许孩子表达任何想法而不加评判,深圳某实验学校的跟踪数据显示,坚持3个月的家庭,亲子冲突减少47%。

开发家庭"第三空间"

将传统说教场景转化为共同体验场景,比如组建家庭电竞战队,或合作完成短视频创作,这种平行活动能降低对话压力,北京家庭教育协会的案例显示,共同游戏的家庭孩子主动交流率提升35%。

启动"成长合伙人"计划

用项目管理思维替代权威管教,与孩子签订"成长契约",将学习目标分解为可量化的阶段性任务,上海某重点中学的实践表明,这种平等协作模式能使孩子配合度提升60%。

建立情绪缓冲带

引入"情感温度计"工具,用红黄绿三色标记每日情绪状态,当显示红色时自动启动12小时冷静期,杭州家庭教育指导中心的反馈显示,这种方法使亲子冲突的破坏性降低52%。

实施"反向倾听"训练

定期举办家庭"吐槽大会",父母主动暴露自己的脆弱和困惑,这种示弱策略能有效破除权威壁垒,南京师范大学的跟踪研究显示,父母自我暴露程度与孩子敞开心扉程度呈正相关(r=0.71)。

静默背后的成长契机

当我们将青少年的沉默视为成长宣言而非家庭危机时,就能发现其中蕴含的积极意义,这种看似冷漠的疏离,实则是建立心理边界的尝试;这些充满张力的静默时刻,恰恰是重构亲子关系的黄金窗口,正如发展心理学家劳伦斯·斯坦伯格所言:"青春期不是需要解决的问题,而是需要探索的奥秘。"

在数字化浪潮冲击传统家庭结构的今天,我们更需要用发展的眼光看待亲子隔阂,那些紧闭的房门终会打开,沉默的少年终将找到自己的声音,而父母要做的,是成为守候在成长路旁的灯塔,用智慧的光芒照亮彼此理解的航道,因为真正的亲子之爱,从来都不是控制与服从的较量,而是两颗心灵在尊重中逐渐靠近的旅程。