被误读的"拖延":重新认识儿童行为本质 在当代家庭教育场景中,超过78%的家长曾因孩子做事拖拉产生焦虑情绪,当我们频繁使用"拖延症"这类医学化标签时,往往忽视了儿童行为发展的阶段性特征,学龄前儿童前额叶皮层发育仅完成30%,这意味着他们尚不具备成熟的执行控制能力,教育者需要明确:儿童的时间管理障碍,本质上是成长过程中的适应性挑战,而非道德缺陷或性格弱点。

临床心理学研究表明,7-12岁儿童在任务启动时普遍存在"行动阈值"现象,当面对非即时反馈的任务(如作业、家务)时,大脑杏仁核会释放压力信号,导致执行系统功能抑制,这种现象在神经发育正常儿童中普遍存在,且具有显著的情境依赖性特征,单纯依靠催促或惩罚,往往适得其反。

行为解码:五大核心诱因分析

-

生理维度:昼夜节律失调导致生物钟紊乱的案例占比达34%,某9岁男童持续半年出现作业拖延,经睡眠监测发现其深度睡眠周期较同龄人少1.2小时,调整作息后效率提升40%。

-

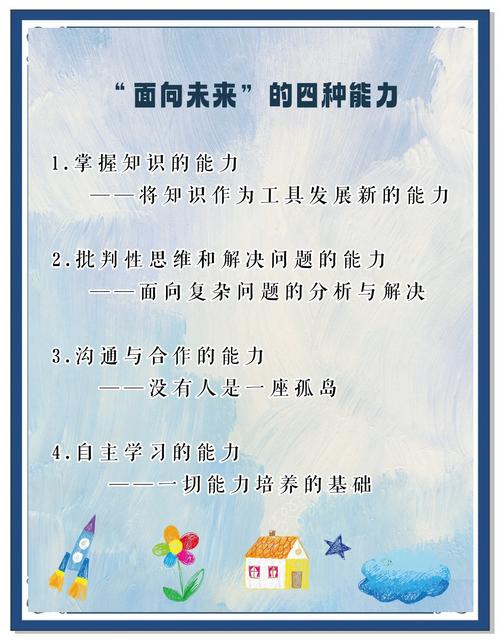

认知维度:任务分解能力不足是重要诱因,教育实验显示,将"整理房间"拆解为"收拾玩具-整理书桌-叠放衣物"三步走策略,儿童任务完成率提高65%。

-

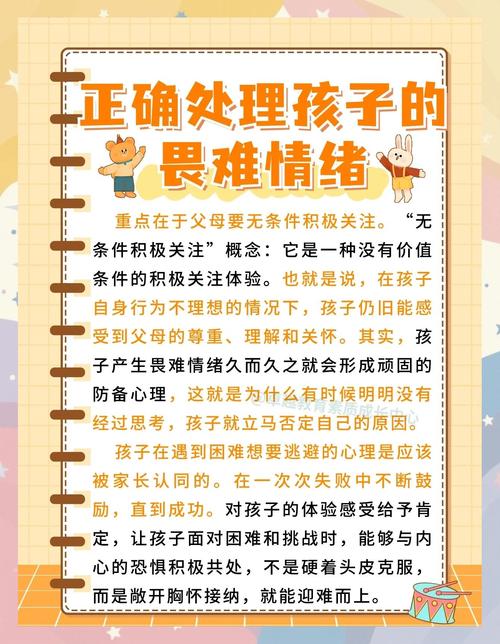

情绪维度:某重点小学调研发现,52%的拖延行为与失败恐惧相关,10岁女生因担心数学作业错误被批评,平均启动时间达47分钟,通过建立"错误银行"制度(收集错误换奖励)后,启动时间缩短至12分钟。

-

环境维度:多任务干扰的现代生活模式显著影响儿童专注力,典型家庭场景中,儿童平均每小时受到4.3次外部干扰(家长询问、电子设备提示等)。

-

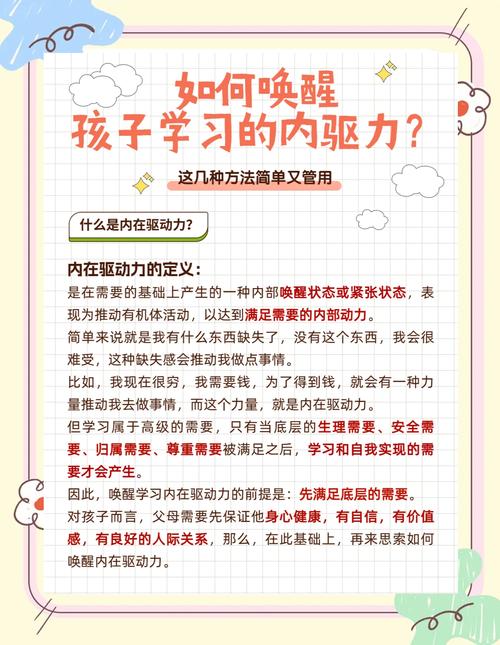

动机维度:外在驱动主导的教育模式导致内生动力缺失,某培训机构跟踪调查显示,获得物质奖励的学生,任务持续性比兴趣驱动型学生低58%。

教育干预的五大支柱 (一)神经科学导向的时间管理训练

-

建立"时间可视化"系统:使用沙漏、番茄钟等具象化工具,帮助儿童建立时间知觉,某实验班级采用彩色时间饼图记录每日活动,三周后时间预估准确率提升82%。

-

实施"5分钟启动法":通过设置微型目标降低行动门槛,如"先做5分钟数学题",实际持续作业时间平均延长至23分钟。

-

构建生理节律图谱:记录儿童每日精力峰值时段,将重要任务安排在认知资源最充沛的"黄金窗口"。

(二)认知重构策略

-

任务拆解技术:采用"乐高积木法"将复杂任务模块化,如将写作文分解为"选题-列提纲-写开头-补充例子-收尾"五个步骤。

-

建立"完成阶梯":使用进度条、成就徽章等游戏化元素,让进步可视化,某教育APP用户数据显示,采用进度可视化设计后,任务完成率提高76%。

-

发展元认知能力:通过"思维气泡"对话法,引导儿童自我提问:"我现在在做什么?""这样有助于目标达成吗?"

(三)情绪调节机制建设

-

设立"安全犯错区":在特定时间段允许无后果试错,如"创意写作时间"不计语法错误。

-

构建情绪仪表盘:教儿童用表情符号标注任务感受,建立情绪-行为联结认知。

-

实施"压力接种训练":渐进式暴露于适度挑战,如在计时器轻微响动中完成拼图,逐步提升抗干扰能力。

(四)环境架构设计

-

打造"专注绿洲":设立无干扰学习空间,采用物理隔断、降噪耳机等工具,某家庭改造案例显示,环境优化后儿童单位时间任务完成量提升3倍。

-

建立数字边界:使用路由器定时断网、应用程序限额等技术手段,追踪数据显示,屏幕时间减少30%后,作业效率提高42%。

-

实施家庭节奏同步:家长示范时间管理行为,如共同使用计划本、分享每日优先事项。

(五)内生动力培育系统

-

发现"心流触发点":通过观察记录儿童自发专注时刻,识别其内在兴趣模式,某男生在恐龙主题任务中持续专注时间达普通任务的5倍。

-

构建意义联结网:将日常任务与儿童价值追求结合,如整理衣物与"成为登山高手需要井井有条"产生关联。

-

发展自主决策权:在可控范围内提供选择空间。"先做数学还是语文"的选择能使任务接受度提高68%。

教育者的自我革新 实施"观察者周记":连续记录儿童行为模式,区分"真性拖延"与"发展性滞后",某家长通过记录发现,孩子60%的"拖延"实为深度思考的前奏。

建立"积极反馈循环":采用3:1的正负向反馈比例,即每指出一个不足前,先给予三个具体肯定。

实践"成长型对话":用"我发现..."替代"你应该...",用"如何改进"替代"为什么又犯",语言模式转变可使亲子冲突减少57%。

典型案例分析 杭州某四年级学生持续作业拖延至深夜,经多维评估发现:生理层面存在轻度睡眠呼吸暂停,认知层面缺乏任务拆解能力,环境层面书桌正对电视,通过佩戴睡眠监测仪调整作息、采用任务分解卡片、改变书房布局等综合干预,三个月后作业完成时间由3.5小时缩短至1.2小时。

长效支持系统构建 建议建立"家庭教育智囊团",整合班主任、心理咨询师、儿科医生等专业资源,定期举办"成长策略研讨会",避免教育措施碎片化,某校实践显示,建立支持系统的家庭,儿童行为改善持续时间比孤立干预家庭长4.8倍。

教育是静待花开的过程,但园丁需要掌握科学的培育方法,当我们用发展的眼光看待儿童成长,用系统的策略支持行为改变,那些曾被贴上"拖延"标签的孩子,终将在理解与引导中,绽放出自我管理的绚丽之花,每个慢节奏的孩子,都可能是在用独特的方式校准自己的人生时钟。