清晨的阳光洒在社区便利店的玻璃橱窗上,七岁的童童攥着口袋里那颗未付款的巧克力,心跳快得像要冲出喉咙,这样的场景每天都在无数家庭上演,据儿童行为研究中心数据显示,63%的儿童在成年前至少有过一次未经允许拿取物品的行为,面对这面折射儿童心理的棱镜,家长如何正确处理将直接影响孩子的价值观塑造。

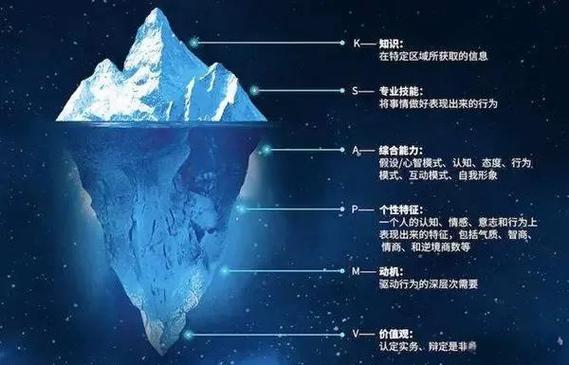

儿童偷窃行为背后的心理密码

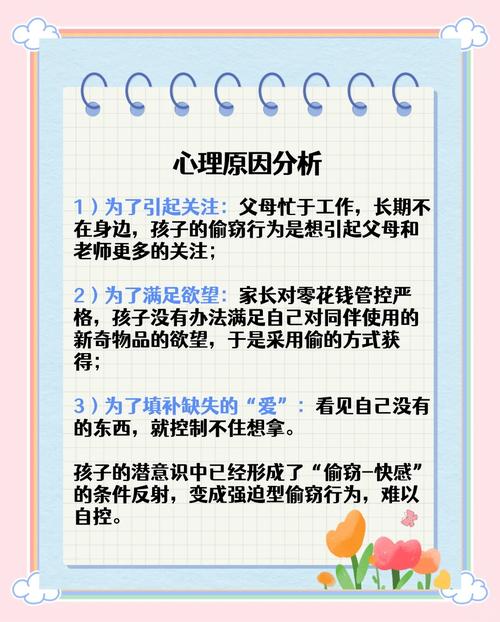

在认知发展理论框架下,学龄前儿童的物权概念尚未完全建立,神经科学实验证实,5岁以下儿童的前额叶皮层发育仅完成60%,自控力和道德判断能力处于萌芽阶段,某幼儿园的跟踪调查显示,80%的"偷拿"事件当事人,其实是在进行物品归属的探索性学习。

进入学龄期后,偷窃行为开始呈现复杂动机,上海某重点小学的心理咨询案例库中,35%的偷窃行为源于情感补偿机制——父母长期缺席的孩子通过获取物品填补情感空洞;28%属于同伴压力下的从众行为;另有19%是对家长过度控制的隐性反抗。

青少年期的偷窃往往与身份认同危机相关,脑部扫描研究指出,12-15岁青少年的边缘系统发育超前于控制中枢,这解释了为何他们更容易受即时快感驱使,但需要警惕的是,如果此时处理不当,单纯的行为偏差可能演变为反社会人格倾向。

危机处理黄金五步法

第一步:冷静观察期(0-24小时) 发现孩子偷拿物品时,深呼吸三次,让皮质醇水平下降40%,切忌当众训斥,某青少年心理热线统计显示,公开羞辱会使孩子产生创伤记忆的概率增加3倍,建议采用"延迟处理法":将物品暂时保管,告知"我们需要谈谈",给予双方情绪缓冲期。

第二步:建立安全对话空间 选择孩子熟悉的场所,保持视线平齐,开场白应避免质问,尝试"我看到你的恐龙玩具里多了个新成员"的观察式陈述,儿童心理学实验证实,非对抗性对话能使孩子敞开心扉的概率提升57%。

第三步:三维度归因分析法 • 物品维度:偷拿的是文具还是零食?某教育机构案例显示,偷拿文具多与学业焦虑相关 • 情境维度:单独行动还是群体行为?北京某中学调查发现,团体偷窃中76%存在权力从属关系 • 频次维度:首次行为与惯常行为需区别对待,后者可能涉及更深层的心理缺失

第四步:修复式教育方案 以某国际学校的实践为例,让孩子参与制定补偿计划:用零花钱偿还、手写道歉信、完成社区服务等,关键要让孩子体验"责任闭环",而非单纯惩罚,神经教育学研究表明,这种参与式修正能使道德内化效率提升40%。

第五步:持续观察与支持系统建设 建立"信任存折",每次诚实行为存入"信用积分",定期进行家庭会议,使用"我注意到你这周保管好了自己的文具"等具体化肯定,建议安装渐进式监督机制,如从每天检查书包逐步过渡到自主管理。

防微杜渐的预防体系

-

物权启蒙教育路线图 • 2-3岁:通过"我的/你的"游戏建立边界概念 • 4-5岁:引入"借贷"概念,制作物品登记册 • 6岁以上:开展模拟超市情景游戏,实践交易礼仪

-

情感账户充值法 每周设定专属的"心灵对话时间",参考香港某家庭教育中心的"3-2-1"原则:3句赞美、2个拥抱、1次深度倾听,脑成像研究显示,规律的情感互动能使杏仁核活跃度降低25%,减少冲动行为。

-

消费教育生态链 • 5岁起引入零花钱管理制度 • 8岁开设家庭银行账户 • 12岁参与制定月度消费计划 东京大学跟踪研究发现,经历系统财商教育的孩子,出现不当获取物品行为的概率降低68%。

典型误区警示

-

"偷窃遗传论"的迷思:行为遗传学研究证实,偷窃行为与基因相关性仅为0.03,远低于后天环境影响。

-

过度补偿陷阱:某心理咨询机构案例显示,30%的惯偷青少年曾经历家长"加倍满足"的错误矫正。

-

标签化语言危害:"小偷"等定性词汇会造成心理暗示,使偶然行为固化为身份认同。

夕阳西下,童童在妈妈陪伴下将巧克力送回便利店,店员微笑着接受道歉,这个充满尊严的修正时刻,将成为孩子道德成长的重要界碑,教育从来不是非黑即白的审判,而是用理解编织的安全网,接住每个摇晃的灵魂,等待他们找到内心的天平,当我们学会用发展的眼光看待儿童行为偏差,那些看似阴暗的瞬间,终将化作照亮成长之路的星火。