在智能手机普及率高达98%的当代社会,中国互联网络信息中心最新数据显示,我国6-12岁儿童网络接触率已突破92.7%,当我们的孩子熟练地滑动屏幕、点击APP时,一个不容忽视的教育课题正摆在家长和教育工作者面前:过早、过度的网络接触正在悄然改变着儿童的发展轨迹,作为从业20年的基础教育研究者,我见证过无数因网络使用不当导致的成长困境,今天将从生理发育、心理发展、学习能力等七个维度深入剖析这一现象。

第一重伤害:生理发展的"隐形杀手" 上海市眼病防治中心2023年调查报告显示,小学阶段近视率较十年前增长近40%,其中每天使用电子设备超过2小时的学生,视力异常风险是普通学生的3.2倍,电子屏幕释放的短波蓝光不仅损伤视网膜色素上皮细胞,更会抑制褪黑素分泌,导致睡眠障碍,临床案例中,10岁男孩因长期熬夜玩游戏出现生长激素分泌紊乱,两年间身高增长不足4厘米,更严重的是,颈椎前倾的"手机脖"现象在小学生群体中愈发普遍,骨骼发育关键期的不良姿势可能造成永久性体态问题。

第二重危机:注意力系统的"慢性中毒" 神经科学研究证实,频繁切换网络界面会使大脑前额叶皮层持续处于应激状态,在某重点小学的跟踪调查中,每天上网超过3小时的学生,课堂注意力集中时长平均缩短12分钟,作业错误率上升25%,短视频平台采用的15秒强刺激模式,正重塑儿童的大脑神经回路,导致其难以适应传统课堂的系统性学习,更令人担忧的是,这种注意力损伤具有累积效应,到中学阶段将表现为明显的知识吸收障碍。

第三重陷阱:认知发展的"数字荒漠" 当儿童习惯于碎片化信息获取,其思维结构逐渐呈现"点状化"特征,教育心理学实验显示,过度依赖网络搜索的学生,在需要逻辑推理的数学应用题上得分比对照组低19分,网络信息的即时可得性正在消解儿童的深度思考能力,某五年级班级的作文中,使用"绝绝子""YYDS"等网络用语的比例高达73%,而能完整叙述事件经过的学生不足三成,这种语言贫瘠化背后,是思维系统性的严重退化。

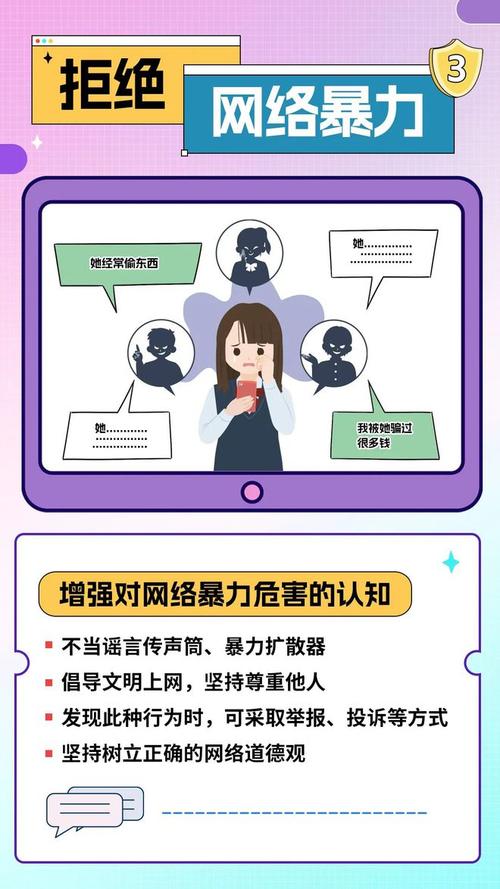

第四重阴霾:价值观塑造的"迷雾地带" 某儿童网络安全监测平台数据显示,小学生日均接触不良信息达4.7次,包括暴力游戏、软色情广告等,在价值观形成关键期,过早接触成人化内容可能导致认知扭曲,某地发生的11岁儿童模仿网红危险动作坠楼事件,正是这种影响的残酷写照,更隐蔽的是算法推送制造的"信息茧房",某个沉迷历史改编漫画的学生,竟坚信"秦始皇是外星人",这种认知偏差的修复需要付出巨大教育成本。

第五重困境:情感能力的"数字代偿" 北京师范大学2023年调研表明,过度上网儿童的情感识别能力比同龄人低1.8个标准差,当现实交往被表情包和快捷回复取代,孩子们正在丧失解读微表情、把握语气语调的关键社交技能,某寄宿制小学的心理咨询记录显示,61%的网瘾倾向学生存在现实社交恐惧,他们更习惯用"送皮肤"维系友谊,却不会在同伴跌倒时主动搀扶,这种情感荒漠化可能影响终身的人际关系构建。

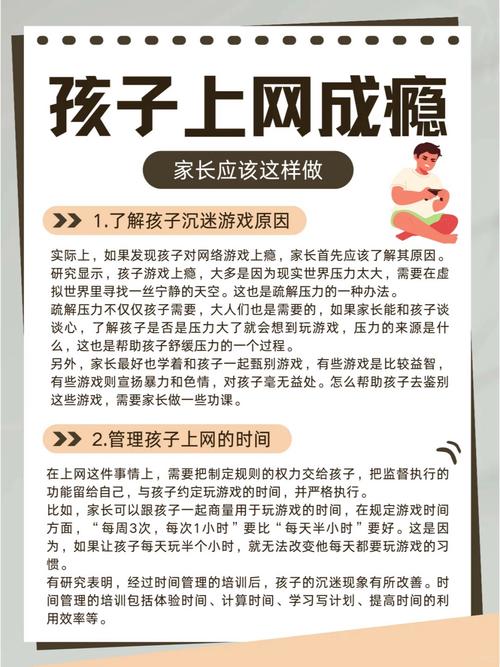

第六重危机:学业根基的"持续性塌方" 某市教研室对比分析发现,每天游戏时间超过1小时的学生,其语文基础知识得分率下降23%,数学逻辑题完成度降低31%,网络娱乐挤占的不仅是学习时间,更破坏知识建构必需的"沉浸式学习"状态,典型案例如某重点小学班级,在流行某款手游后,单元测试平均分骤降8.5分,后经家校联合管控才逐步回升,这种学力损伤往往具有滞后性,到高年级才会完全显现。

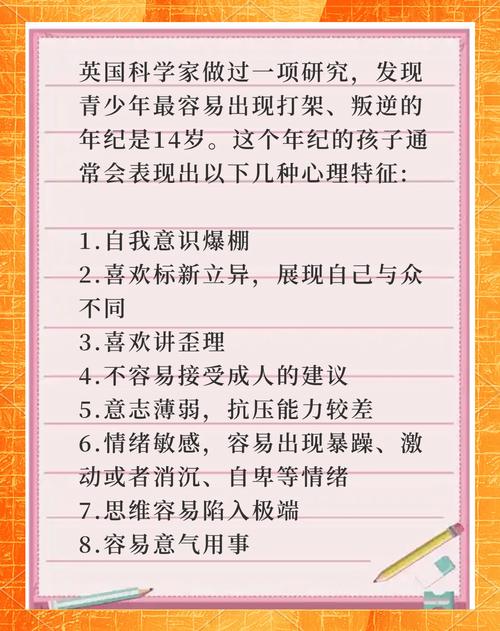

第七重隐患:家庭关系的"数字鸿沟" 中国家庭教育学会最新调查显示,76%的亲子冲突源自网络使用分歧,当家长没收手机时,32%的儿童会出现哭闹、绝食等极端行为,某心理咨询机构接诊的12岁个案中,孩子为购买游戏装备竟盗刷父母信用卡上万元,这种对抗关系不仅破坏家庭信任,更可能引发青春期更严重的逆反行为。

应对策略需要构建"三位一体"防护体系:

- 生理防护:严格遵循"20-20-20"护眼原则,每20分钟远眺20英尺外20秒;配置防蓝光屏幕,保证日均户外活动1.5小时。

- 认知重塑:引入"家庭数字斋戒日",每周设定固定时段开展亲子阅读、手工制作等线下活动。

- 教育干预:学校应开设"网络素养"课程,用情景剧形式教授信息甄别、时间管理等实用技能。

在这场关乎民族未来竞争力的教育保卫战中,我们既要正视技术进步的必然性,更要守住儿童发展的底线,通过建立家校社协同机制,实施分龄分级管理,完全可以将网络危害控制在合理范围,教育的真谛不在于隔绝现实,而在于培养驾驭现实的能力,让我们携手为孩子筑起一道智慧防护网,使他们在数字时代的浪潮中既能畅游,又不迷失方向。