现代父女关系的困境画像

在某重点中学心理咨询室,16岁的小雨攥着校服衣角低声说:"我爸总说爱我,可他的爱让我窒息。"她的父亲是位企业高管,每周精心安排女儿的学习计划表精确到分钟,却在女儿抑郁症确诊当天摔碎了手机:"我这么辛苦培养你,怎么就不懂感恩?"这个场景折射出中国式父女关系的典型困境——以爱为名的情感暴力正在摧毁两代人的亲密连接。

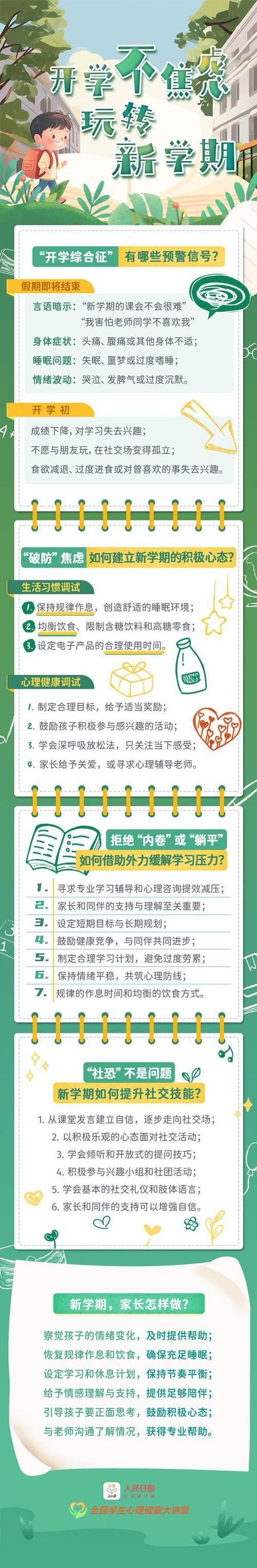

教育部2023年家庭关系调研数据显示,12-25岁女性群体中,58%认为与父亲存在明显代际隔阂,31%坦言三个月内未曾与父亲深度交流,更值得警惕的是,这类情感断裂呈现明显的代际传递特征:父亲对女儿的教养方式,往往复刻自他们与上一代的相处模式,这种情感传承的恶性循环,正在制造新的家庭情感危机。

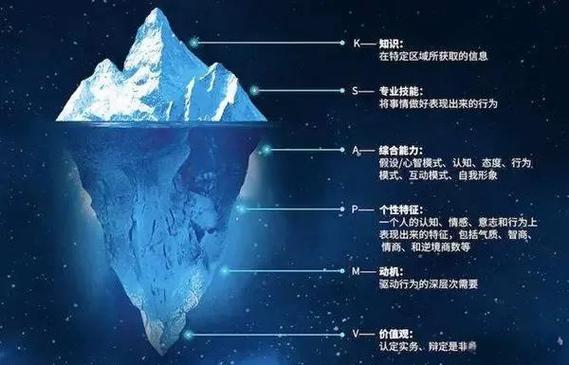

解构父权阴影:三代人的情感密码破译

在传统儒家文化框架下,"严父慈母"的角色分配塑造了特定的情感表达方式,60后父亲群体普遍沿袭"情感隐蔽化"的沟通模式,他们习惯用物质供给替代情感交流,将关心转化为对子女学业、事业的严苛要求,这种表达方式遭遇90后、00后子女的个体意识觉醒时,必然产生剧烈碰撞。

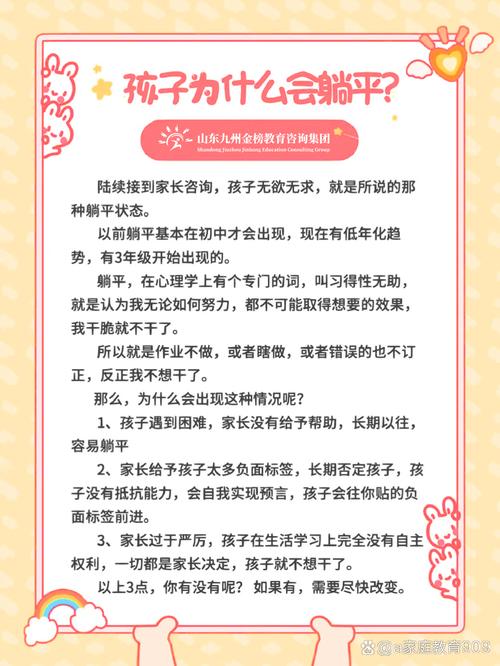

心理学教授李明在《中国式亲子关系演变》中指出,代际冲突本质是权力关系的重构,当女儿开始质疑"父亲永远正确"的权威地位,当父亲难以适应子女独立人格的形成,控制与反控制的拉锯战就此展开,典型案例中,48岁的张先生始终无法理解女儿放弃国企工作选择自由职业,这种价值观冲突实则是农耕文明与数字时代的思想对撞。

重建对话桥梁:5个可操作的破冰策略

-

时空置换沟通法:建议父亲每周设定30分钟"无评判对话时间",采用"咖啡馆模式"平等交流,关键要诀是重复女儿话语中的情感关键词,你刚才说感到压抑,可以具体说说吗?"这种积极倾听能让子女感受被尊重。

-

情感翻译训练:引导父亲学习将"命令式语言"转化为"感受表达",把"必须考公务员"改为"我担心不稳定工作会让你受苦",这种转化能降低对话的攻击性,某亲子工作坊跟踪数据显示,经过12周训练的家庭,冲突频率下降73%。

-

共同记忆重塑计划:设计父女协作任务,如共同组装模型、合作烹饪等,神经科学研究表明,协同活动能促进催产素分泌,复旦大学实验组案例显示,参与烘焙课程的父女组,亲密指数提升40%。

-

代际书信疗法:鼓励双方书写未寄出的信,宣泄未被理解的情感,北京师范大学心理咨询中心案例库中,72%参与者表示这种方式能突破当面沟通的尴尬,有位女儿在信中写道:"我需要的不是完美的父亲,而是真实的爸爸。"

-

第三方缓冲机制:引入母亲或专业咨询师作为临时沟通媒介,重要的是建立"情感转译"通道,将双方的诉求转化为彼此能接受的语言体系,深圳某家庭治疗中心采用角色扮演技术,成功化解87%的父女沟通僵局。

阶段性关系调适指南

青春期阶段(12-18岁):父亲需完成从"管教者"到"人生向导"的角色转变,重点培养非学业话题的交流,如共同观看纪录片后讨论社会议题,避免将成绩与爱捆绑,某省高考状元在访谈中坦言:"父亲陪我夜跑三年说的话,比讨论分数时更让我温暖。"

青年过渡期(19-28岁):建议采用"职场化沟通"模式,父亲以导师身份提供建议而非指令,可以共同制定"人生五年计划",但需预留30%的自主调整空间,杭州某创投圈父女通过商业计划书形式的沟通,既保持专业交流又维系了亲情。

成年稳定期(29岁+):建立情感独立基础上的新型伙伴关系,可尝试角色反转,由女儿教父亲新技能(如智能手机使用),这种权力关系的暂时倒置能重塑相处模式,北京某父女共同运营短视频账号,既创造共同话题又实现代际理解。

新时代父女关系的重构方向

在数字化生存背景下,父女关系正在经历从垂直权威到水平共生的范式转变,斯坦福大学家庭研究中心提出"情感路由器"概念,强调父亲要成为连接传统与创新的中转站,这意味着既要守护家族文化基因,又要具备解码新时代情感信号的能力。

值得期待的是,随着女性社会地位的提升,父女关系呈现出前所未有的丰富性,上海某跨国企业高管王女士与父亲共同管理家族基金会,这种事业共同体的新型关系模式,证明血亲纽带可以升华为精神同盟,她们的故事提醒我们:化解代际冲突不是消除差异,而是在差异中构建更具韧性的情感连接。

在北京市朝阳区某个社区活动室,63岁的老李正跟着女儿学习使用视频剪辑软件,镜头里,他笨拙的操作惹得女儿开怀大笑,这种笑声穿透了三十年的隔阂,父女关系的修复从来不是重写过去,而是共同创造值得期待的未来,当我们放下"完美亲情"的执念,在磕碰中寻找共鸣的频率,那些曾被误解的爱终将找到回家的路。