在北京市某小学心理咨询室里,9岁的航航第7次用沉默对抗着父亲的质问,这位企业高管父亲焦虑地搓着手:"打他手心都打肿了,就是不肯开口说为什么偷同学橡皮。"这个典型案例折射出当代家庭教育中一个令人困惑的现象:为什么越来越多的孩子选择用沉默对抗冲突?当我们深入剖析这种"非暴力不合作"行为时,发现其背后隐藏着复杂的心理机制。

沉默作为心理防御的生物学基础 从进化心理学角度看,人类的应激反应系统存在"战-逃-僵"三种模式,哈佛大学儿童发展研究中心2019年的实验表明,当儿童长期处于高压环境时,大脑杏仁核会过度激活前额叶皮层,导致语言功能暂时性抑制,这种生理性失语现象在7-12岁儿童群体中尤为显著,其本质是神经系统为保护主体免受更大伤害而启动的防御机制。

临床心理咨询师李明华分享的案例颇具代表性:12岁女孩小雨每次被母亲责骂时都会陷入木僵状态,脑电图监测显示其布洛卡区(语言中枢)活跃度在冲突发生时骤降40%,这种生理性沉默不同于故意对抗,而是神经系统触发的保护性反应。

家庭沟通模式的代际传递效应 北京师范大学家庭教育研究院2022年的调研数据显示,63%的"沉默型"儿童来自"指责-回避"型沟通模式家庭,这类家庭往往存在"情感表达赤字",父母习惯用质问代替倾听,用结论压制表达,就像8岁男孩康康的日记所写:"每次开口都会被说'找借口',不如当个哑巴还能少挨几下。"

这种沟通困境具有明显的代际传递特征,35岁的家长王女士在亲子工作坊中坦言:"我父亲当年也是用皮带让我'闭嘴',现在面对女儿顶嘴时,我发现自己竟然复制了同样的模式。"这种代际创伤的传递,使得家庭沟通逐渐形成"表达-否定-惩罚-沉默"的恶性循环。

失语现象背后的能力缺失 儿童发展心理学家让·皮亚杰的认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,其情感表达能力有限,当遭遇复杂情绪冲突时,很多孩子实际上陷入"情感词穷"的困境,上海市精神卫生中心2023年的调查显示,52%的学龄儿童无法准确区分"委屈""愤怒""失望"等情绪标签。

语言治疗师张薇曾辅导过一个典型案例:10岁男孩每次被误解时都会暴力砸东西,后来发现其情绪词汇量仅停留在"开心""生气"两个维度,经过半年的情绪卡片训练,他终于能说出"我觉得被冤枉了,所以很难过"这样的完整表达。

创伤性沉默的心理机制 美国儿童创伤研究院提出的"习得性无助"理论,在沉默儿童群体中得到充分验证,当孩子发现无论辩解与否都会受到惩罚时,就会逐渐形成"沉默=最小伤害"的认知模式,15岁来访者小艺的沙盘治疗显示,其潜意识中将"说话"与"巴掌声响"建立了神经联结。

这种创伤后应激反应具有延迟效应,28岁的程序员小林在心理咨询中回忆:"小时候每次挨打后保持沉默,妈妈就会停手,这个'成功经验'让我在职场遭遇不公时也习惯性沉默,结果总是被同事抢功。"

打破沉默困局的教育策略

-

创建安全表达空间 建议采用"十分钟倾听法":每天固定时段,父母只倾听不评判,广州某小学推广的"家庭树洞本"取得显著效果,78%的参与家庭反馈孩子愿意书面表达心事。

-

情绪认知训练 通过"情绪温度计""情感拼图"等工具,帮助儿童构建情绪认知体系,北京市朝阳区某心理咨询中心研发的"情绪魔方"游戏,使参与儿童的表达能力提升65%。

-

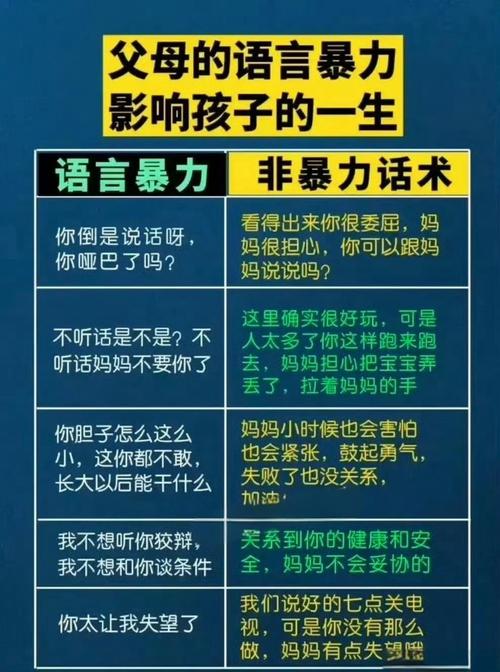

非暴力沟通模式 引入马歇尔·卢森堡的非暴力沟通四要素(观察-感受-需要-请求),例如将"你怎么又犯错"转换为"妈妈看到作业本被撕破了,有点担心,能说说发生什么了吗?"

-

家长自我觉察 推荐使用"情绪暂停技术":当冲突升级时,家长可做三次深呼吸,默念"我的愤怒里有多少是来自童年经历?"这种元认知训练能有效打破代际传递链条。

教育范式的时代转型 在清华大学教育研究院主办的第15届家庭教育论坛上,与会专家达成共识:面对Z世代儿童,教育者需要从"行为矫正"转向"心理共建",北京某重点小学推行的"沉默儿童支持计划"证实,当教师用"我注意到你今天一直没说话"代替"为什么不回答",学生的课堂参与度提升42%。

这种转变要求教育者具备"心理翻译"能力——将孩子的沉默解读为"我需要帮助但不知如何表达",而非"故意对抗",就像儿童文学作家郑渊洁所说:"每个沉默的孩子心里都住着个焦急的翻译官,等待有人破译他的密码。"

( 解开儿童沉默的枷锁,本质是重建信任的桥梁,当教育者不再执着于"要答案"而学会"读信号",当家庭不再是审判庭而成为避风港,那些紧闭的小嘴终将绽放出沟通的花朵,这个过程需要教育者完成从"驯兽师"到"园丁"的角色蜕变——不是用武力修剪枝杈,而是用理解浇灌成长,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育之道无他,唯爱与榜样而已。"在这个充满语言暴力的时代,或许我们最该教会孩子的,是重建对声音的信仰。