在社区公园里,我们常看到这样的场景:一群追逐嬉戏的孩子中,总有一两个安静地坐在长椅上摆弄玩具,或在沙池边专注堆砌城堡,当其他家长欣慰地看着自家孩子交到新朋友时,这些孩子的父母却焦虑地重复着:"宝贝要不要去和小朋友玩?"这样的场景折射出当代家庭教育中一个普遍困惑——当孩子不主动与人交往时,我们究竟该如何正确引导?

社交被动的多维度解读 我们需要破除"不爱说话=有问题"的认知误区,儿童发展心理学研究表明,4-12岁儿童的社交主动性存在显著个体差异,美国教育心理学家埃里克森指出,学龄期儿童正处于"勤奋对自卑"的心理发展阶段,社交能力的发展需要与认知水平、情感成熟度保持同步。

性格特质方面,约30%的儿童属于先天"慢热型"气质,这类孩子往往需要更长时间观察环境,他们可能在陌生场合表现拘谨,但在熟悉环境中能与同伴建立稳定关系,这与社交焦虑症存在本质区别,后者常伴随躯体症状(如心跳加速、出汗)和持续性的负面预期。

家庭环境的影响往往被低估,过度保护型教养方式会削弱孩子的社交勇气,某次调研显示,参加课外班但全程有家长陪同的孩子,其自主社交频率比独立参与的孩子低42%,相反,长期缺乏情感回应的家庭环境,则可能造成孩子的社交退缩行为。

五类典型成因剖析

-

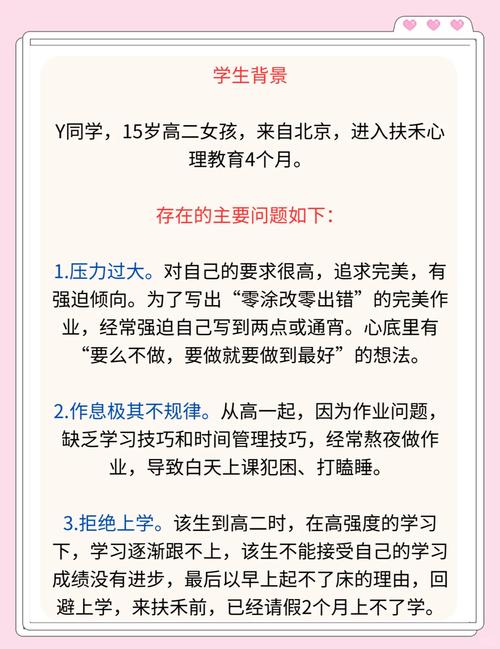

性格光谱的两端 内向型儿童如8岁的小明,他享受独自搭建乐高的过程,周末更愿意和爸爸去图书馆而非游乐场,这类孩子需要被尊重其独处需求,强行社交反而会造成心理负担,而社交焦虑的苗苗(化名)则不同,她在集体活动中会持续担心"说错话被嘲笑",这种预期性焦虑需要专业干预。

-

家庭教养的隐形枷锁 张女士每天接送10岁的女儿时,总要反复叮嘱:"不要和穿脏衣服的孩子玩",这种阶层意识灌输,使孩子形成选择性社交障碍,另有些家庭将孩子的时间精确切割成各种培训班,导致其缺乏自发社交的机会。

-

社交技能的"工具箱"缺失 7岁的浩浩想加入足球游戏,却直接抢走别人的球,结果引发冲突,这类孩子并非不愿交往,而是缺乏邀请技巧、轮流意识等基本社交策略,就像学游泳需要分解动作,社交能力也需要分步骤培养。

-

创伤经历的持续影响 遭受过校园欺凌的儿童,可能在数月甚至数年后仍表现出社交回避,这种创伤后应激反应需要温柔而专业的疏导,简单的鼓励往往适得其反。

-

特殊需求的识别 对于自闭谱系或语言发育迟缓儿童,其社交表现需要结合专业评估,早期干预能显著改善症状,但前提是家长能及时觉察异常信号。

四维介入策略体系

性格适配法 为内向儿童创设"社交安全岛":在家庭聚会时预留安静角落,允许其观察半小时后再决定是否参与,采用"社交能量"概念,教会孩子识别自己的社交电量,当感到疲倦时可以礼貌退出。

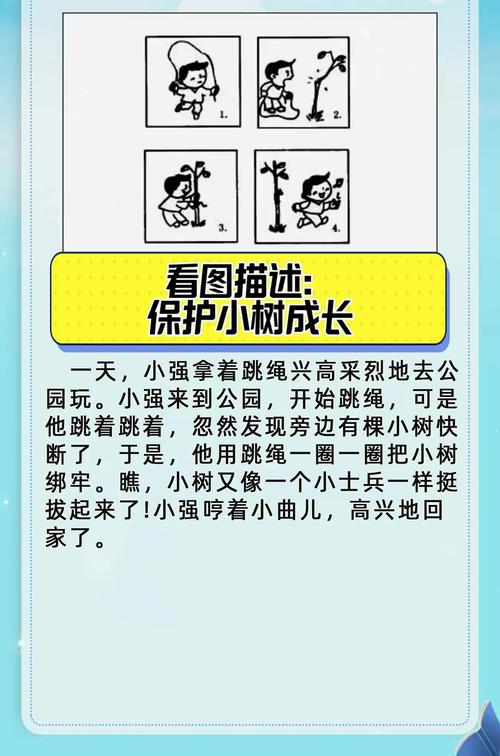

渐进暴露疗法示例: 第一周:每天和邻居微笑打招呼 第二周:在超市自主结账 第三周:邀请同学到家中玩桌面游戏

家庭教养重构 拆除过度保护的三道藩篱:

- 空间距离:逐步扩大独立活动范围(卧室→小区→社区公园)

- 时间维度:从陪伴15分钟缩短到5分钟

- 决策权限:让孩子自己选择要参加的社交活动

实施"高质量陪伴三原则": 每日15分钟不受打扰的亲子对话 每周一次家庭会议轮流发言 每月共同完成需要协作的手工项目

社交技能分阶训练 基础级:眼神接触练习(从镜子练习到真人对话) 进阶级:对话启动技巧("你这个书包好酷,能告诉我哪里买的吗?") 高阶应用:冲突解决四步法(描述事实→表达感受→提出建议→达成共识)

情景模拟案例: 在游乐场想玩秋千时,可以教孩子说:"请问你玩好了可以让我玩一会儿吗?我们可以轮流,每人数到50下。"

心理创伤修复路径 建立"情绪安全阀"系统:

- 绘制情绪温度计,标出安全区间

- 创作"勇气勋章"奖励每一次尝试

- 设置"暂停暗号"用于需要撤离的场合

专业干预时间窗: 当孩子出现持续睡眠障碍、拒绝上学或退行行为(如尿床)时,需在2周内寻求心理咨询。

教育者的自我修养 避免三大常见误区:

- 标签化评判:"你就是胆小"

- 对比伤害:"你看人家豆豆多会交朋友"

- 物质贿赂:"你去和小朋友玩就给你买玩具"

建立成长型思维: 将"今天有没有交到新朋友"改为"今天有没有发现有趣的人" 用"暂时还没准备好"替代"永远不敢"

特别关注群体 对于随迁子女,可采用"文化桥梁"策略: 制作家乡特色手工艺品作为社交媒介 组织方言故事会建立文化自信

面对资优儿童,需要: 创设跨年龄社交机会 引导将知识优势转化为社交资本(如担任小老师)

校园协同方案 教师可实施: "伙伴轮换制"每周调整同桌 "社交见习生"制度,让被动型儿童观察记录他人互动 设置需要协作完成的课间任务(如共同养护绿植)

科技产品的双刃剑 建议: 6-12岁儿童每日屏幕时间控制在90分钟内 优先选择需要协作的电子游戏(如双人闯关类) 建立"数字社交"转化机制:将线上共同兴趣延伸到线下活动

每个孩子都有其独特的社交节律,就像不同品种的花木各有最佳栽培方式,8岁的小雨曾经整学期不敢和同学说话,经过半年的阶梯式训练,现在能主持班级读书会,这个转变告诉我们:在理解和接纳的基础上,辅以科学的引导策略,绝大多数社交被动的孩子都能找到适合自己的交往方式,重要的是保持耐心,用爱的目光见证他们以自己的节奏破茧成蝶。

(全文共2196字)