偷钱行为背后的心理密码

当发现孩子未经允许拿走家中财物时,多数家长会经历震惊、愤怒、失望的情绪漩涡,我接触过的真实案例中,一位母亲在女儿书包里发现丢失的500元时浑身发抖,另一位父亲在监控里看到儿子偷拿钱包后摔碎了手机,这种激烈的本能反应,往往源于对孩子品德发展的深度担忧,但教育实践表明,单纯的情绪宣泄无法真正解决问题,我们需要先破解这个行为背后的心理密码。

儿童发展心理学研究显示,12岁以下儿童出现偷窃行为,80%与道德品质无关,一个9岁女孩偷拿母亲钱包里的钱给同学买生日礼物,深层动机是渴望获得同伴认同;11岁男孩偷取超市零食,实则是通过"冒险行为"获取父亲关注,这些案例提醒我们:孩子的越界行为往往是某种心理需求的扭曲表达,就像发烧是身体生病的信号,偷钱行为也是亲子关系需要修复的警示灯。

教育现场:危机中的五个关键步骤

-

情绪隔离术:发现现场的24小时是最佳冷静期,建议家长进行"三步呼吸法":深吸气5秒→屏息2秒→缓慢呼气7秒,重复三次让理性回归,曾经有位父亲用这个方法成功控制住扬起的手掌,转而用平静语气说:"我们需要谈谈这件事。"

-

对话破冰法:避免质问式开场,可采用"观察+感受"的表达:"妈妈发现钱包里少了300元(观察),这让我有些担心(感受)。"某次家庭咨询中,14岁少女听到这样的开场白后,主动坦白钱用于购买cosplay服装,这个案例验证了非攻击性沟通的有效性。

-

归因探索术:通过"五层追问法"挖掘真实原因,当孩子说"我就是想要那个游戏皮肤",继续追问:"这个皮肤特别在哪里?""拥有它会带给你什么感觉?""有没有其他方式可以获得?"层层递进后发现,孩子真正缺失的是游戏社交中的认同感。

-

责任承担课:制定"过失修复方案"比惩罚更有教育价值,建议让孩子通过家务劳动补偿(如洗碗5元/次),同时撰写"责任承诺书",有位初中生通过照顾社区流浪猫两个月完成"赔偿",既培养了责任感,又激发了同理心。

-

信任重建仪式:设立"透明储蓄罐",每周固定放入零花钱并共同记账,有个家庭采用"双色便签"制度,红色记录支出,绿色记录收入,三个月后孩子的财务规划能力显著提升。

根源治理:构建防患未然的教育体系

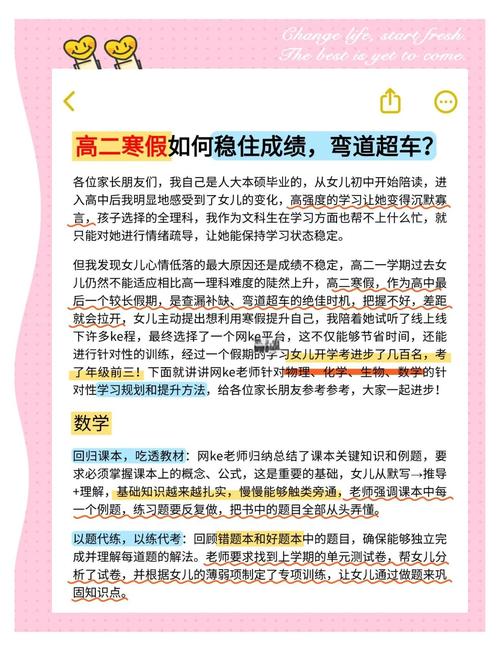

- 财商启蒙阶梯:

- 5-7岁:用透明罐子存储硬币认识货币

- 8-10岁:实践"三分法"零用钱(消费/储蓄/分享)

- 11-13岁:参与家庭采购预算制定

- 14岁以上:开设银行账户学习理财

某小学开展的"校园货币系统",让学生通过学业、劳动赚取虚拟币,在实践中理解"劳动创造价值"的本质。

-

家庭财务透明化: 定期举行"家庭财务发布会",用饼状图展示收入构成,用柱状图对比必要支出与非必要支出,有位工程师父亲用乐高积木搭建"家庭财务塔",让孩子直观理解金钱分配。

-

情感账户管理: 建立"亲子特别时光"制度,每周2小时专属陪伴,记录"情感晴雨表",当孩子连续三天标记黄色情绪时,自动触发深度沟通机制,研究表明,获得充足情感支持的孩子,出现越界行为的概率降低73%。

教育者自省:超越行为的灵魂对话

在深圳某重点中学的跟踪研究中,有偷窃行为的孩子,其家庭呈现三个显著特征:34%存在情感忽视,28%实行经济管控,22%家长自身有消费矛盾,这提醒我们:孩子的行为问题常常是家庭系统的投射。

有位母亲在咨询中痛哭:"原来孩子偷钱买钢琴模型,是因为我总说她不如表姐优秀。"当家长开始审视自己的比较教育,孩子用零花钱给母亲买生日蛋糕的行为,标志着关系的真正修复。

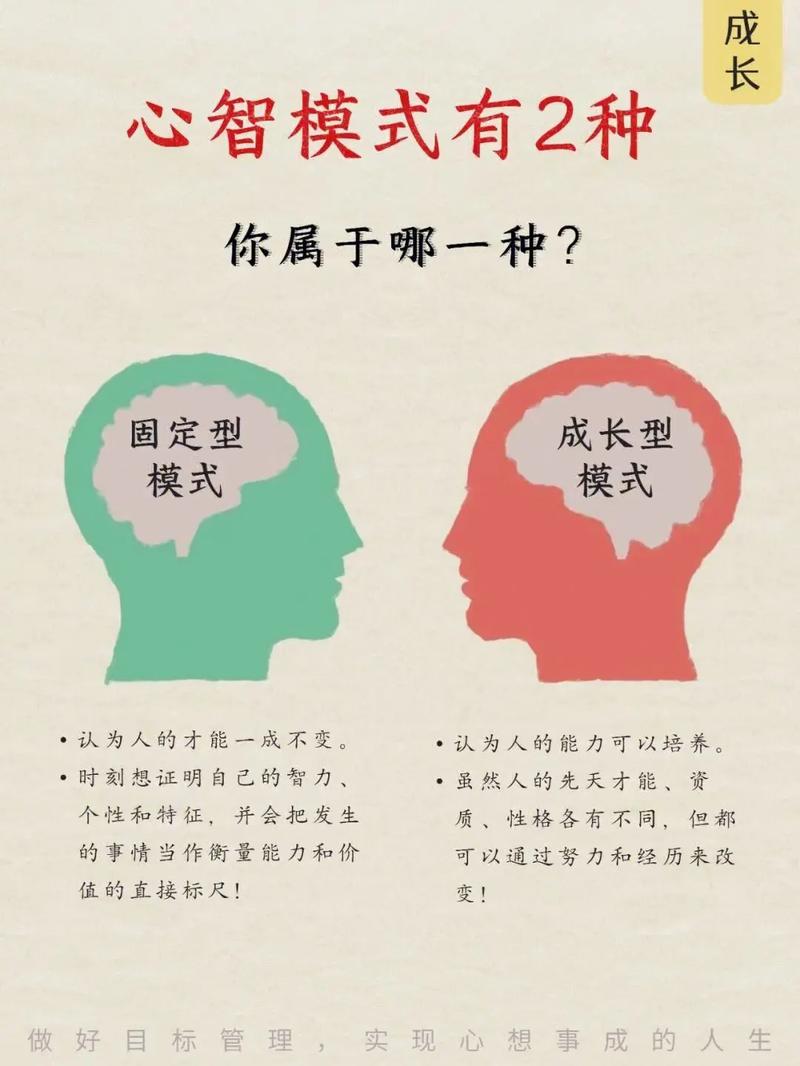

教育的终极目标不是培养永不犯错的孩子,而是塑造能直面错误的人格,当那个曾经偷拿钱买漫画书的少年,在大学主动退还超市多找的零钱时,我们看到的不是完美无瑕的道德标本,而是一个真实成长的生命个体。

把错误变成教育的礼物

每个不当行为都包裹着成长的种子,当我们用理解代替指责,用引导替代惩罚,那个偷拿钱的孩子可能正在完成人生最重要的功课——在试错中建立边界,在担当中学会负责,在宽容中理解真爱,这或许就是家庭教育的精髓:用智慧把危机转化为契机,让错误成为照亮成长之路的火把。