在北京市朝阳区某重点中学的家长会上,一位母亲攥着成绩单的手微微颤抖——曾经乖巧的女儿在初二突然开始逃课、染发、拒绝交流,班主任委婉提醒"需要关注心理健康",这样的场景正在全国超过43%的中学生家庭中上演,中国青少年研究中心最新调查显示,12-18岁青少年中,78.6%存在明显逆反行为,其中37.2%的家长坦言"完全不知如何应对",当我们面对那个突然竖起全身尖刺的孩子,需要的不仅是管教技巧,更是一场关于教育本质的认知革命。

逆反心理的本质解码:被误解的成长密码 在南方某三甲医院青少年心理门诊的档案柜里,堆积着上千份被标记为"叛逆"的案例,医学专家通过脑部核磁共振发现,青春期大脑前额叶皮层正经历着堪比婴儿期的剧烈重构,这使得青少年在情绪调控、风险评估方面存在天然生理局限,与其说孩子在"故意作对",不如说是神经突触的剧烈重组迫使他们用极端方式探索自我边界。

典型的认知误区往往从语言暴力开始,当14岁的小林第7次将房门反锁时,父亲那句"你永远比不上你表姐"的怒吼,实则是将教育焦虑转化为情感利刃,首都师范大学家庭教育研究中心跟踪研究显示,62%的亲子冲突升级源于家长对"不听话"行为的误判——把发展性行为病理化,将探索性尝试妖魔化。

传统管教模式的五大致命陷阱 在浙江某私立学校的家长工作坊,心理咨询师让家长们写下最常用的管教语句。"再不听话就别回家""你看看人家""我都是为了你好"这三句话以87%的重复率高居榜首,这些充满控制意味的语言,恰恰构成当代青少年最抵触的"情感绑架三部曲"。

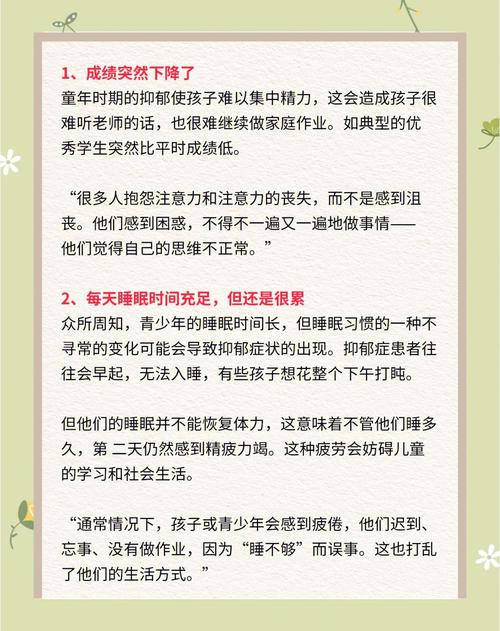

更隐蔽的伤害来自过度保护,武汉大学跟踪研究发现,那些被安排所有课外班、监控社交账号的孩子,在成年后出现决策障碍的概率是同龄人的2.3倍,就像被修剪过度的盆景,看似形态优美,实则失去了向上生长的原生动力。

破解逆反心理的六维重建方案 在深圳某国际学校的亲子沟通实验室,心理教师正在示范"3F倾听法":当16岁的小美抱怨"你们根本不懂我"时,母亲没有立即反驳,而是复述道:"你感觉我们之间有理解鸿沟?"这个简单的反馈让对话持续了23分钟——创下这个家庭三年来的沟通时长记录。

教养模式的转型需要系统设计,成都七中推出的"家庭宪法"计划颇具启示:每个家庭共同制定包含权利清单、义务条款、争议解决机制的三章八条,将单向管制转化为契约精神,参与该计划的家庭,亲子冲突发生率下降58%,自主管理能力提升42%。

关键期干预策略:不同年龄段的应对范式 对于小学高年级的萌芽期逆反,上海徐汇区推行的"家庭议事会"制度值得借鉴,每周日晚7点,11岁的浩浩可以和父母平等讨论零用钱额度、周末安排等事项,这种早期赋权训练,使他在升入初中后顺利过渡到自主学习阶段。

面对高中阶段的价值观冲突,北京某重点中学的心理咨询室采用"角色反转"技术,当父亲扮演坚持纹身的儿子,而儿子扮演传统家长时,双方在戏剧化冲突中突然理解了对方的立场,这种具身认知体验,往往比千次说教更有效。

家长自我进化的三重修炼 在南京某家庭教育工作坊,参与者们正在完成"情绪温度计"练习:当孩子顶嘴时,先评估自身愤怒值,超过6分就启动"冷静程序"——深呼吸、离开现场、写情绪日记,数据显示,经过8周训练,家长情绪失控率下降73%。

更深刻的改变发生在认知层面,广州某外资企业高管王先生在亲子日记中写道:"当我停止用KPI考核儿子,才发现他的诗歌写得比季度报表动人。"这种从管理者到陪伴者的角色转换,往往能打开尘封已久的心门。

尾声:在深圳湾畔的某个黄昏,曾经剑拔弩张的母子正在夕阳下慢跑,16岁的儿子突然说:"妈,其实那次逃课是因为害怕数学竞赛让你失望。"母亲眼眶微红,却只是紧了紧两人相连的耳机线——里面正播放着儿子推荐的摇滚乐,这种跨越代沟的和解,正是教育最美的样子:不是强行矫正生长轨迹,而是为每一次倔强的拔节提供恰到好处的支撑。

这场静悄悄的教育革命,正在改写中国家庭的叙事方式,当我们学会用成长的眼光看待叛逆,用理解的姿态拥抱冲突,那些曾令人焦虑的逆反瞬间,终将化为生命最动人的成长印记。