智能手机正以超乎想象的速度重塑着00后、10后的童年图景,在幼儿园门口,随处可见用手机动画安抚哭闹孩子的家长;小学生课间讨论的不再是动画片剧情,而是短视频平台的热梗;中学生群体中甚至出现了"手机社交恐惧症"——离开手机就失去社交能力,这个现象背后,是数字时代家庭教育面临的重大课题:如何在与智能设备的博弈中守护孩子的健康成长?

解码行为密码:手机依赖背后的心理需求

孩子对手机的沉迷实质上是心理需求的镜像投射,当代青少年面临着空前的学业压力和社交焦虑,手机游戏提供的即时反馈恰好补偿了现实中的挫败感,某重点小学的心理咨询案例显示,78%的沉迷手游的孩子都在现实中存在同伴关系困扰,短视频平台制造的"15秒快乐"更是精准击中了青少年渴望被关注的心理诉求,每条点赞都是对存在感的即时确认。

家庭环境中的情感缺失往往加剧这种依赖,北京师范大学2023年青少年媒介使用调研显示,父母日均手机使用时长超过5小时的家庭,子女手机成瘾率是普通家庭的2.3倍,当父母沉浸在数字世界时,孩子自然将手机视为最忠实的"情感陪伴者"。

重构家庭生态:从对抗到共生的范式转换

建立数字时代的家庭公约需要智慧,深圳某实验学校推行的"家庭数字断食计划"值得借鉴:每天19-21点全家禁用智能设备,代之以读书会、手工创作等实体互动,这种仪式化的约定不仅降低手机使用频率,更重要的是重建了家庭成员的深度连接。

设计替代性成长场景是破局关键,杭州一位父亲将儿子对射击游戏的兴趣转化为野外生存训练,通过组织户外CS活动,既满足了孩子的竞技需求,又培养了团队协作能力,这种兴趣迁移策略成功将虚拟热情转化为现实技能。

亲子互动模式的升级需要创意,上海家庭教育指导中心推出的"角色互换日"颇具启示:让孩子担任家庭数字设备管理员,制定使用规则并监督执行,这种赋权教育既培养了责任感,又让孩子在管理过程中建立理性认知。

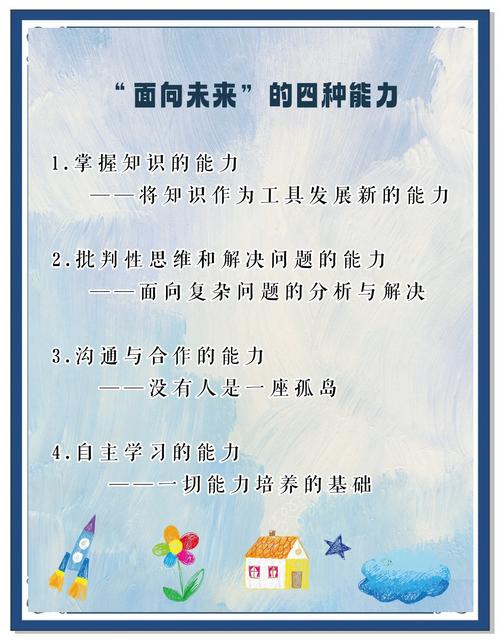

培育数字原住民的核心素养

时间管理能力的培养需要可视化工具体系,建议使用"时间储蓄罐"概念:将每天的游戏时间转化为可积累的"数字货币",完成学习任务可获得额外奖励,这种方法将抽象的时间概念具象化,培养孩子的自我管理意识。 鉴别教育要超越简单说教,成都某中学开发的"谣言粉碎机"选修课值得推广:学生通过查证网络热传信息,在实践中学着辨别真伪,这种参与式学习比单纯禁止更有效。

创造力的激发需要虚实结合,南京创客空间推出的"手机摄影叙事"项目证明,引导孩子用手机拍摄微电影、制作电子绘本,能够将消费行为转化为创造行为,培养数字时代的核心素养。

教育者的自我进化路径

家长的数字素养提升迫在眉睫,参加"亲子数字工作坊",学习使用家长控制功能,了解青少年网络文化,这些不应是技术焦虑,而是现代父母的必修课,重要的是保持开放而非戒备的心态。

教育理念的迭代需要勇气,广州某重点中学取消"禁止带手机"校规,转而开设"数字公民"课程,这种转变体现了教育者从围堵到疏导的智慧,数据显示,该校学生网络素养评分较改革前提升47%。

家校协同机制的创新势在必行,苏州工业园区试点"数字成长档案",教师与家长共同记录孩子的线上线下行为图谱,这种全景式观察为个性化指导提供科学依据。

在人工智能席卷教育的今天,我们更需要守护人性的温度,当孩子放下手机时,等待他们的不应该是冰冷的训诫,而是一个充满趣味、挑战和情感连接的真实世界,这需要教育者以更大的智慧构建数字时代的成长生态系统,让科技真正成为助力而非阻碍儿童发展的工具,每个滑动屏幕的手指,都渴望触摸真实世界的温度;每个沉浸在虚拟世界的灵魂,都在等待被真实的美好唤醒。