在幼儿园的积木角,五岁的阳阳死死抱住红色三角形积木,面对老师"轮流玩耍"的要求,他涨红着脸大喊:"这是我的!";小学三年级的教室里,朵朵坚持用左手写字,即便被多次纠正仍倔强地重复着"我就要这样写",这些让家长教师头疼的固执场景,实质是儿童自主意识觉醒的重要信号,美国发展心理学家埃里克森指出,3-6岁儿童正处于"主动性与内疚感"的关键发展阶段,他们需要通过坚持主张来确认自我价值。

理解固执背后的成长密码

-

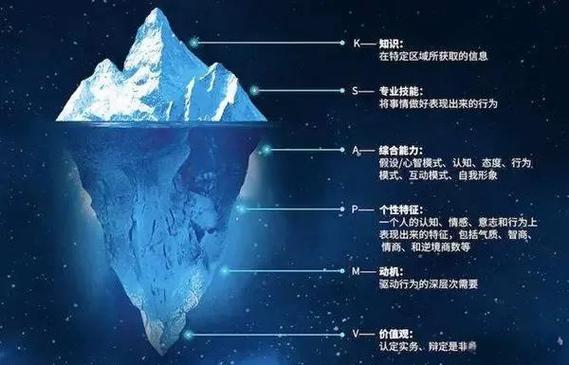

生理发展因素:前额叶皮质尚未发育完善,导致情绪调节能力较弱,哈佛大学儿童发展中心研究发现,5岁儿童的前额叶仅完成成人功能的70%,这使得他们面对冲突时更倾向于坚持而非妥协。

-

心理需求表达:固执行为常是安全感缺失的信号,当儿童感受到环境变化(如二胎弟妹出生、转学)或遭遇能力瓶颈时,会通过固执行为维持控制感,就像7岁的小杰突然拒绝穿校服,深层原因是适应新班主任带来的焦虑。

-

教养方式影响:过度保护或强势干预的家庭环境,容易催生"对抗型固执",日本教育学者山本美香跟踪研究发现,家长每增加10%的命令式语言,孩子固执行为发生率会上升23%。

建立有效沟通的黄金法则

-

情感联结先行原则:在商场哭闹要玩具的孩子,需要的不是立即说教,蹲下平视孩子,用"我看到你非常想要这个玩具"开启对话,往往比"不许哭"有效5倍,神经科学证实,当杏仁核处于激动状态时,儿童需要3-5分钟的冷静期才能接收理性信息。

-

选择权下放策略:将"必须穿外套"转化为"选蓝色恐龙还是红色汽车图案的外套",给予有限选择空间,蒙特梭利教育法验证,提供2-3个选项既能满足自主需求,又避免选择焦虑,对8岁以上儿童,可扩展为"你希望先写数学作业还是先背课文"的决策练习。

-

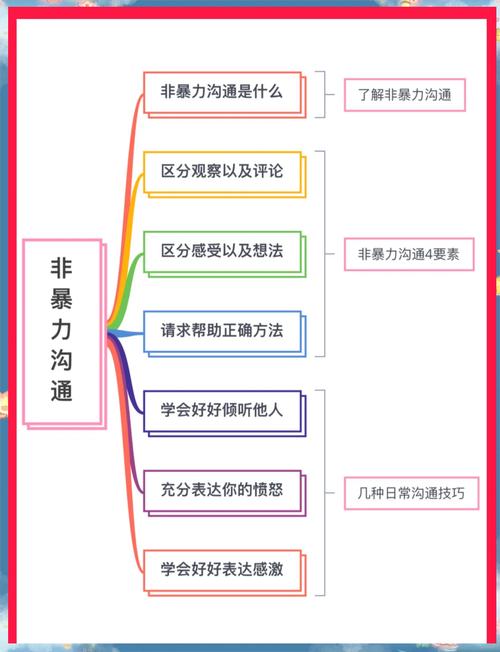

非暴力沟通四步法:观察(描述行为)+感受(表达情绪)+需要(说明原因)+请求(明确期待),当孩子拒绝分享玩具时,尝试:"你紧紧抱着小熊(观察),看起来有点担心(感受),是不是怕妹妹弄坏它(需要)?我们能不能找个安全的地方保管?(请求)"这种沟通方式使亲子冲突解决率提升40%。

培养健康自主意识的三维模型

-

积极倾听训练:每天设置15分钟"专属倾听时间",用"然后呢?""你当时怎么想的?"等引导语,鼓励孩子完整表达,芝加哥大学实验证明,持续6周的倾听训练可使儿童固执行为减少31%。

-

启发式提问技巧:将"快去洗手"转化为"吃饭前需要完成什么准备?",把"必须收玩具"改为"怎么整理能让房间更整洁?",这种提问方式激活前额叶皮层,促进自我管理能力发展,跟踪数据显示,使用该方法的家庭,儿童自主完成任务率提高58%。

-

延迟满足阶梯训练:从"等读完这本绘本再吃饼干",逐步过渡到"攒够十朵小红花兑换玩具",参照斯坦福棉花糖实验,制定可视化的等待奖励机制,建议将等待时间控制在年龄×2分钟(如5岁儿童10分钟),成功率可达75%。

规避教育误区的警示红线

-

警惕权力斗争陷阱:当10岁女孩坚持冬天穿短裙时,与其争论"会感冒",不如引导思考:"穿短裙可能遇到哪些情况?有哪些应对方案?"赢得孩子比赢了孩子更重要。

-

拒绝标签化语言:"你怎么总是这么倔"的评判会形成心理暗示,改用成长型描述:"这次虽然没同意换座位,但老师看到你在努力控制情绪。"

-

慎用替代式成长:代劳系鞋带固然快捷,但剥夺了孩子"我能行"的体验,台湾教育部门研究显示,自理能力强的儿童,固执行为发生率低42%。

教育固执儿童如同培育仙人掌,既不能过度浇灌压抑其生命力,也不能放任不管任其滋生尖刺,德国教育学家福禄贝尔说:"教育之道无他,唯爱与榜样而已。"当我们用同理心解码固执背后的成长诉求,用智慧搭建自主发展的支架,那些看似顽固的坚持,终将转化为难能可贵的意志品质,每个固执时刻都是孩子建构自我的重要契机,父母的使命不是折断倔强的枝桠,而是引导它向着阳光生长。