离家出走现象背后的深层危机

2023年中科院心理研究所对全国12-18岁青少年的调研显示,38.7%的受访者曾产生过离家出走的想法,其中7.2%真正付诸行动,这个数据背后折射出的不仅是青少年心理危机,更是当代家庭教育困境的集中爆发。

某重点中学班主任张老师分享了真实案例:14岁的小杰在期中考失利后,带着存钱罐和换洗衣物在凌晨出走,家长在网吧找到他时,发现他电脑里存着长达2万字的手写日记,记录着对父母过度干涉的控诉,这个案例揭示出离家出走行为往往不是临时起意,而是长期压抑的集中爆发。

解码青少年出走心理密码

(一)自我认同的迷失

根据埃里克森心理发展理论,青春期是"自我同一性"建立的关键期,当现实自我与理想自我产生剧烈冲突时,青少年容易陷入存在主义危机,16岁的小雨在咨询中坦言:"我觉得自己像活在父母编写的剧本里,连呼吸都是设定好的程序。"

(二)情绪调节机制的缺失

神经科学研究表明,青少年前额叶皮质发育滞后于边缘系统,导致情绪调节能力薄弱,当遭遇重大压力时,杏仁核的过度激活会使他们产生"战或逃"的本能反应,这就是为什么很多出走事件都发生在考试失利、家庭冲突等应激事件之后。

(三)代际沟通的断裂

中国人民大学家庭教育研究中心2022年的调查显示,64.3%的青少年认为父母"从未真正理解自己",这种理解鸿沟在数字时代被进一步放大:00后是互联网原住民,他们的思维方式和价值体系与父母存在代际差异。

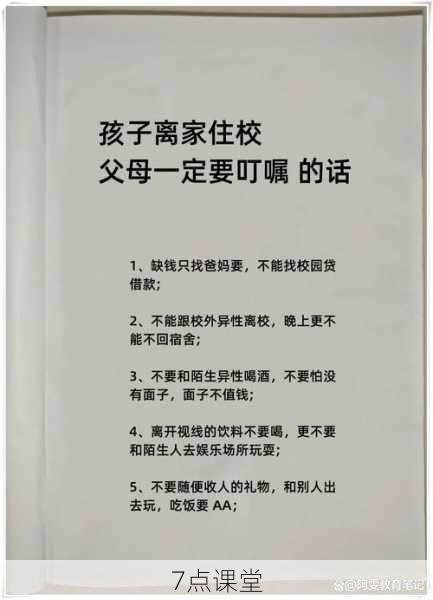

预警信号的识别与应对

(一)行为层面的警示灯

- 突然整理个人物品,频繁查看地图或交通信息

- 对家庭活动表现出反常的配合或疏离

- 睡眠模式改变(失眠或过度嗜睡)

- 饮食规律紊乱(暴食或厌食)

(二)语言表达的隐喻

"要是能消失就好了""你们就当没生过我"等话语需要引起警觉,某心理咨询机构统计显示,在真正出走的案例中,83%的孩子曾用类似语言进行过暗示。

(三)数字足迹的追踪

注意社交平台动态变化:突然删除所有动态、更换黑色系头像、收藏流浪主题内容等,但需要强调的是,监控孩子隐私必须把握尺度,避免演变成信任危机。

危机干预的黄金四步法

第一步:建立情感连接

放下质问姿态,用"我观察到..."句式开启对话。"我注意到你这周整理了书桌三次,是有什么特别计划吗?"某家庭教育指导师建议,此时最佳沟通距离是1.2米,保持视线平齐,避免形成压迫感。

第二步:重构认知框架

通过"奇迹提问"引导孩子想象:"如果一觉醒来问题都解决了,你会看到什么不同?"这种方法能帮助孩子跳出负面思维循环,北京师范大学心理干预团队实践表明,这种方法能使焦虑指数降低37%。

第三步:制定安全契约

与孩子共同签署"应急协议",约定在产生极端想法时,必须先完成三个动作:深呼吸10次、喝一杯温水、拨打预设的紧急联系人,上海市青少年保护中心的跟踪数据显示,签订此类协议的家庭,危机复发率降低52%。

第四步:构建支持系统

组建包含班主任、心理咨询师、孩子信任的亲友在内的支持网络,某案例中,父母邀请孩子最崇拜的篮球教练参与家庭会议,成功化解了僵持两个月的冷战。

预防体系的立体建构

(一)情绪教育课程

引入"情绪天气预报"制度:每天晚餐时,家庭成员用天气符号描述心情,研究发现,坚持实践的家庭,亲子冲突减少68%,可以设计心情晴雨表,用不同颜色贴纸记录情绪变化。

(二)压力缓冲机制

设置家庭"安全词"系统,当任何成员感到压力临界时,说出特定词语即可获得24小时"免责权",深圳某实验学校推广该方法后,学生焦虑自评量表得分下降41%。

(三)生命意义探索

开展"人生地图"绘制活动:让孩子标注5个重要人生站点,并描述想获得的成长体验,某初三学生在此活动中写道:"原来我不是要逃离家,而是想寻找自己的山峰。"

重建亲子关系的三大支柱

(一)尊重个体边界

实施"房间主权公约":未经允许不进入孩子私人空间,不用"为你好"突破心理边界,某家庭在女儿房门安装可翻转的"勿扰/欢迎"牌后,争吵频率下降75%。

(二)创设成长仪式

设计独特的家庭仪式,如"烦恼焚烧夜":每月将写满烦恼的纸条投入火盆,象征着负面情绪的转化,这种具象化的仪式能增强家庭成员的情感联结。

(三)培养共同记忆

发起"冒险日记"计划:每月完成一项家庭挑战任务(如露营、义工服务),并共同撰写记录,神经科学研究表明,共同经历新奇体验能促进催产素分泌,加深情感纽带。

化危机为转机的教育智慧

每个出走念头的背后,都是孩子向世界发出的求救信号,2021年挽救过127个出走青少年的"守护者联盟"志愿者总结道:"真正需要走出困境的,往往是整个家庭系统。"当我们用理解替代指责,用陪伴战胜焦虑,那些看似叛逆的行为,终将转化为成长的勋章,教育不是培养顺从的孩子,而是帮助每个灵魂找到回家的路。