晨光透过纱帘洒在餐桌前,张女士握着从儿子书包夹层发现的五十元钞票,指尖微微发颤,这个发现像一枚投入平静湖面的石子,在无数家庭激荡起相似的情感涟漪,当"孩子偷拿钱"这个隐秘现象被骤然揭开,家长往往陷入道德恐慌与教育挫败的双重困境,但我们需要清醒认识到,这种看似越界的行为,实则是家庭教育系统发出的重要预警信号。

重新定义"偷拿钱":超越道德评判的成长信号 在传统认知框架中,"偷拿钱"被简单归类为道德瑕疵,这种标签化处理极易激发家长的应激反应,发展心理学研究表明,7-12岁儿童正处于"他律道德"向"自律道德"过渡的关键期(皮亚杰,1932),他们的行为动机更多源于即时需求而非道德判断,某重点小学的心理咨询案例显示,83%的"偷拿钱"行为实施者,其真实需求与金钱本身并无直接关联。

这个阶段的孩子尚未形成完整的物权概念,他们可能模糊地认为"家里的钱就是大家的钱",北京师范大学家庭教育研究中心2023年调研数据显示,在承认有过拿钱行为的孩子中,仅有12%明确意识到这是错误行为,超过半数孩子表示"只是暂时借用",这种认知偏差折射出家庭财商教育的普遍缺位。

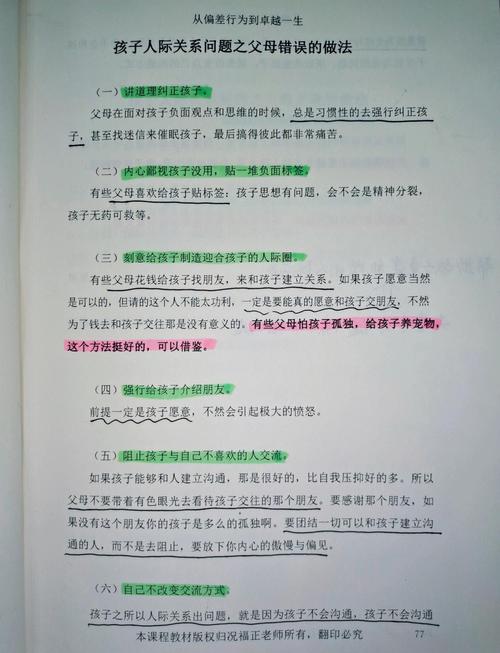

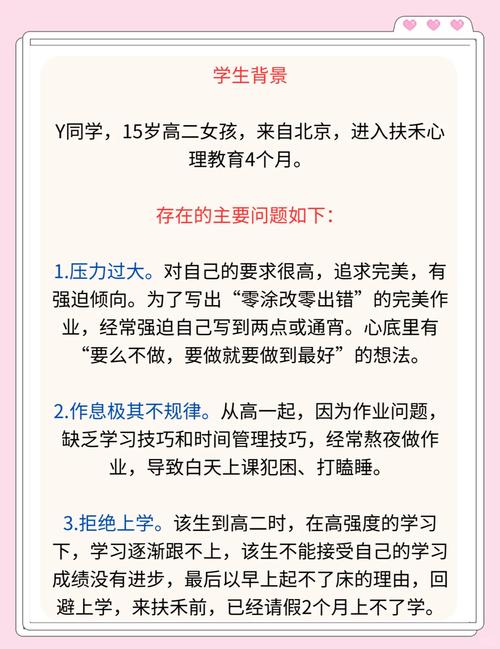

行为背后的心理地形图:解码孩子的真实诉求 当孩子的手伸向不该触碰的领域,实质是在用行为语言诉说未被满足的需求,临床心理学将这类行为归纳为三类核心动机:物权意识模糊引发的试探行为、情感需求缺失的代偿机制、同伴压力下的从众反应。

在杭州某家庭教育工作坊中,10岁男孩小宇的故事颇具典型性,他连续三个月从母亲钱包拿钱购买零食分给同学,深层动机竟是"想让同学愿意和我玩",这个案例揭示出现代儿童面临的社交困境——当正常的情感联结渠道受阻,物质交换便成为他们维系关系的救命稻草。

危机干预四步法:从应急处理到系统修复 (1)冷静期的黄金24小时 发现孩子行为的瞬间,家长需启动情绪隔离机制,上海家庭教育指导师李明建议采用"三次深呼吸"法则:离开现场→书写情绪日记→列出待沟通要点,这个缓冲期能有效避免创伤性对话,某亲子关系修复项目的追踪数据显示,经过冷静处理的家庭,后续教育有效率达到91%。

(2)建立非暴力对话渠道 在确保隐私安全的环境下,用开放性问题启动对话:"能和我聊聊这些钱打算用来做什么吗?"重点在于倾听而非审判,广州某重点中学心理教师团队研发的"三级倾听法"值得借鉴:重复孩子话语→澄清具体细节→反馈情感需求,例如当孩子说"同学都有新书包",家长可回应:"你希望和朋友们保持一致,这种感受很重要。"

(3)构建问题解决联盟 与孩子共同制定补偿方案比单方面惩罚更有教育价值,可以引入"责任阶梯"概念:书面道歉→家务劳动补偿→零花钱分期抵扣,北京某家庭教育成功案例中,11岁女孩通过照料阳台植物三个月,不仅偿还了拿取的金额,更培养了责任感。

(4)系统性教育生态重建 建立透明化的家庭财务系统:制作可视化零花钱账簿,设置"家庭财务开放日",让孩子参与日常采购决策,引入"需求三级制":即时满足(日常零用)、延缓满足(储蓄目标)、共同满足(家庭基金),深圳某试点家庭的经验表明,这种参与式教育能使孩子违规用钱行为降低76%。

长效预防机制:构建健康的财富认知体系 (1)分阶段的财商教育体系 5-7岁进行硬币识别与等价交换游戏,8-10岁引入储蓄罐和记账本,11岁以上可尝试模拟股票交易,某国际学校的实践表明,经过系统财商教育的学生,在金钱规划能力测试中得分高出对照组42%。

(2)家庭会议制度的常态化 每周设置30分钟家庭议会时间,讨论内容包括但不限于:月度开支总结、特殊支出提案、慈善捐赠计划,温哥华家庭治疗中心的研究证实,定期家庭会议能使亲子信任度提升58%。

(3)家长行为的镜像效应 孩子是家长财务行为的活体记录仪,避免在孩子面前进行非理性消费,公开讨论家庭重大财务决策,示范健康的消费观,芝加哥大学追踪研究发现,父母有记账习惯的家庭,孩子成年后的财务危机发生率降低63%。

窗外的梧桐叶沙沙作响,张女士放下那张纸币,转而拿起家庭会议记录本,当我们将"偷拿钱"事件转化为教育契机,那些令家长夜不能寐的"问题",恰恰成为重塑亲子关系的珍贵转折点,每个不当行为背后,都站着个渴望被理解的孩子,而家庭教育的真谛,在于将每一次危机转化为共同成长的密码。