每当看到客厅地板上散落的积木、餐桌上歪倒的牛奶杯、卧室门口横七竖八的拖鞋,无数家长都会陷入相似的困惑:明明反复叮嘱过要把东西放回原位,为什么孩子还是随手乱扔?这种现象背后,既包含着儿童成长阶段特有的心理密码,也考验着家长的教育智慧,我们需要以发展的眼光看待这个普遍存在的教养难题,用科学方法培养孩子的秩序意识。

解读儿童乱扔物品背后的心理密码

在儿童发展心理学视角下,乱扔物品是0-6岁幼儿探索世界的特殊方式,8个月大的婴儿发现拍打餐椅能让勺子落地,这个简单动作让他们首次理解因果关系;1岁半的幼儿反复将玩具丢出围栏,实则是在测试空间关系和家长反应;3岁儿童故意将绘本扔向沙发,可能正在体验力量控制的乐趣。

不同年龄阶段呈现显著差异:0-1岁婴儿通过抛掷动作建立物体恒存概念,家长可准备软质玩具供其探索;1-3岁幼儿进入自我意识觉醒期,建议设置固定收纳区并示范整理动作;3-6岁儿童具备基本规则意识,可采用"玩具回家"等情景游戏培养责任感。

典型场景折射深层需求:当孩子把刚叠好的衣服重新抛洒,可能是渴望获得关注;故意将水杯放在桌沿,或许在测试安全边界;反复乱丢特定物品,有时是表达对物品归属权的不满,家长需要像破译密码般解读行为背后的情感诉求。

常见教育误区的深层危害

过度包办型家长见不得丝毫凌乱,总是第一时间收拾残局,这种看似高效的做法实则剥夺了孩子的学习机会,就像5岁的朵朵妈妈,每天追着女儿收拾玩具,结果孩子形成依赖心理,至今不会独立整理书包。

情绪化斥责引发的连锁反应更值得警惕,当3岁男孩阳阳把拼图撒满地板,父亲厉声训斥导致孩子产生抵触情绪,此后每次整理都故意弄乱更多物品,这种对抗模式可能影响孩子形成健康的物权观念。

物质奖励机制同样存在隐患,用"收拾玩具换糖果"的方式短期见效,但长期会削弱孩子的内在动机,7岁的乐乐已经发展到不给奖励就拒绝做任何整理,这说明外部刺激正在替代自主意识的形成。

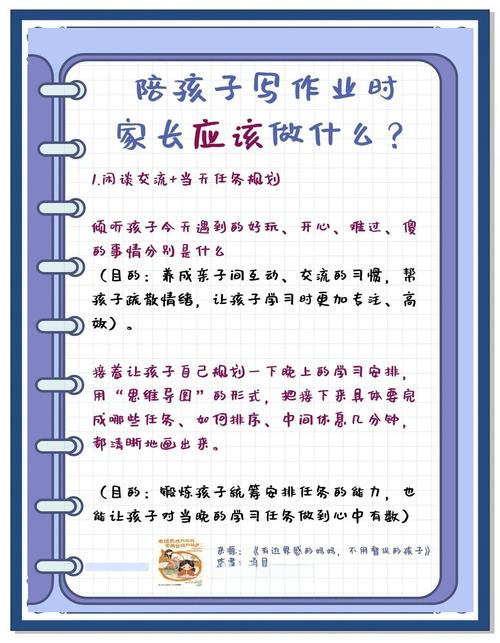

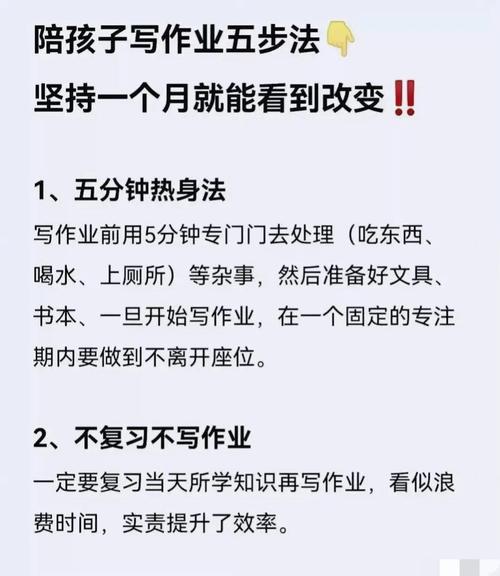

五维策略构建秩序培养体系

环境创设策略:准备高度适宜的开放式收纳架,搭配不同颜色的分类储物盒,在客厅设置"玩具停车场",卧室布置"绘本加油站",通过场景化设计激发收纳兴趣,2岁半的米米家采用透明收纳盒配图示标签后,孩子自主归位率提升40%。

游戏化引导方案:把整理变成趣味探险。"送小熊回家"任务中,家长扮演迷路玩具的求助者;"清洁小超人"游戏里,设定3分钟整理挑战赛,4岁的浩浩家庭通过设计"寻宝地图",成功将每日整理时间缩短至15分钟。

渐进式责任培养:制作包含图示的《我的责任清单》,从"把拖鞋放进鞋柜"到"整理书架第三层",分阶段增加任务难度,5岁儿童的物品管理能力训练可分三步:辨认归属位置→完成单一任务→规划整理顺序。

自然结果体验法:当孩子乱丢重要物品时,在不危及安全的前提下让其体验自然后果,6岁的果果因乱放舞蹈鞋导致上课迟到,这种经历比说教更有效,实施时需把握分寸,确保孩子理解因果关系而非产生恐惧。

家长示范系统:建立家庭清洁日制度,让孩子观察父母如何分类收纳,展示"混乱-整理"对比照片,用可视化的方式强化秩序感,更重要的是保持教育一致性,避免祖辈的纵容消解核心规则。

在儿童秩序感培养过程中,耐心比方法更重要,每个孩子都有自己的成长节奏,有的2岁就能自主归位玩具,有的5岁仍在学习物品分类,关键是要将收纳习惯的培养视为持续的教育过程,而非短期行为矫正,当3岁的小宇第一次主动把蜡笔放回笔筒时,妈妈没有立即要求完美,而是肯定进步:"这些蜡笔找到家的样子真可爱",这种积极强化让小宇逐渐爱上整理。

培养孩子的收纳能力,本质上是帮助他们建立对生活环境的掌控感,这种能力将迁移为未来学习中的条理性和社会交往中的边界意识,当家长不再把乱扔物品视为麻烦,而是看作教育契机时,那些散落的玩具终将成为孩子通往自律的阶梯。