青春期情绪失控的科学解释

在心理咨询室的玻璃窗前,15岁的小雨第三次把书包摔在地上,这位重点中学的优等生红着眼睛质问:"为什么我明明知道不该发火,就是控制不住自己?"这样的场景每天都在无数家庭上演,青春期情绪失控并非简单的"叛逆"或"任性",而是大脑与身体共同演奏的成长交响曲。

神经科学研究显示,人类前额叶皮质(负责理性决策)要到25岁左右才完全成熟,杏仁核(情绪处理中心)在12-18岁期间体积增大17%,导致青少年如同驾驶着油门灵敏却刹车失灵的赛车,激素水平的剧烈波动更让这种失衡雪上加霜:睾丸酮分泌量在青春期激增20倍,皮质醇(压力激素)水平较成人高出30%,这些生理变化共同构筑了情绪风暴的"完美条件"。

破解情绪密码:五维应对策略

-

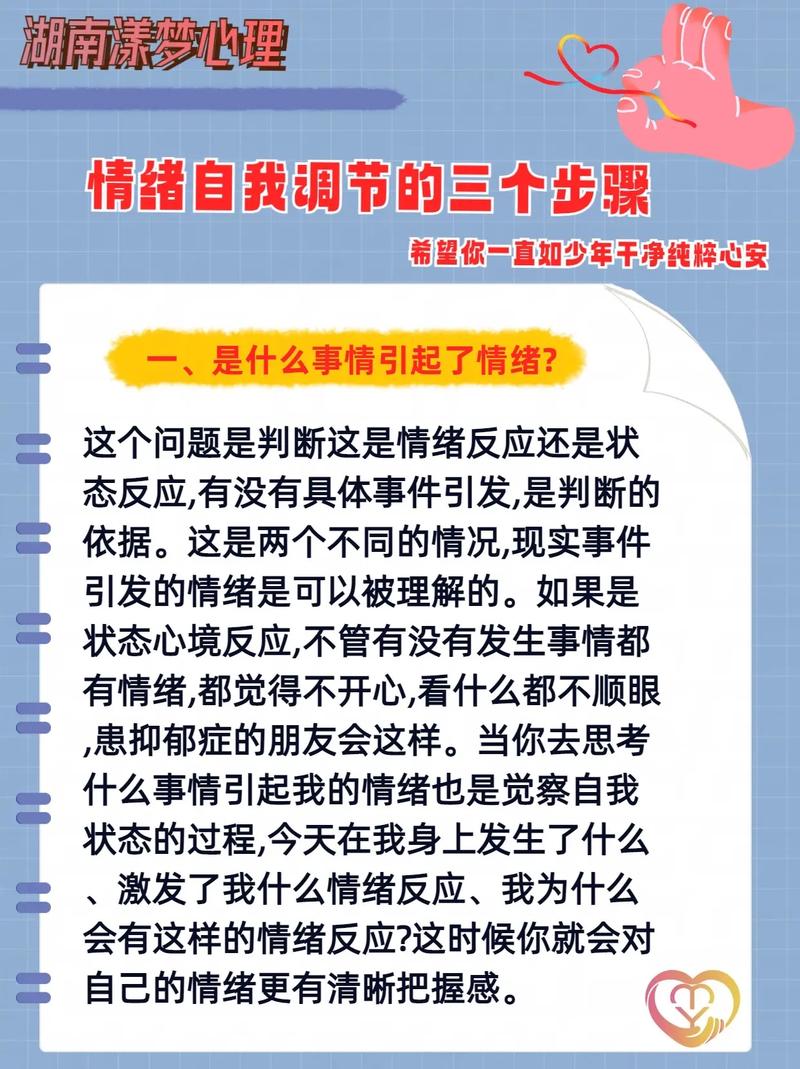

认知重建:培养"第三只眼" 当怒火升腾时,教导青少年进行"认知标记"练习:"我现在感到愤怒,这是大脑在释放皮质醇""这种心跳加速是身体的应激反应",通过将情绪客体化,帮助建立"观察者视角",可以设计"情绪日志",记录每次情绪爆发时的生理感受、触发事件和后续结果,逐渐形成情绪模式识别能力。

-

生理调节:建立身体-情绪的对话通道 推荐"5-4-3-2-1"感官着陆法:说出5种看到的颜色、4种触摸到的质感、3种听到的声音、2种闻到的气味、1种尝到的味道,这种多感官介入能快速降低杏仁核活跃度,运动疗法同样有效,建议每天进行20分钟间歇性运动(如跳绳3分钟+慢走1分钟循环),促进血清素分泌。

-

环境重塑:构建情绪缓冲带 在家庭空间设置"冷静角",配备减压玩具、香薰机和情绪选择轮盘(标注20种平复情绪的方法),重要谈话遵循"20分钟法则":情绪激烈时约定"我们20分钟后再讨论",利用这个缓冲期进行腹式呼吸(吸气4秒、屏息4秒、呼气6秒)。

-

社交赋能:构建支持网络 组织同龄人互助小组,采用"情绪漂流瓶"形式匿名分享困扰,在学校推行"情绪急救包"计划,培训学生掌握BASIC Ph危机干预模型(信念、情感、社交、想象、认知、生理六大支持维度)。

-

成长型思维:将危机转化为转机 引入"情绪强度曲线"概念,教导青少年将每次情绪爆发视为升级情绪管理系统的机会,建立"情绪银行"积分制度,成功应对一次危机可获得成长积分,累积兑换心仪奖励。

家庭支持系统:搭建情绪安全的港湾

某位父亲在亲子工作坊分享:"过去我总想扑灭孩子的怒火,现在学会先说'我注意到你很生气'",这种态度转变体现了"情绪容器"理论的应用——家长要成为承接情绪的容器,而非对抗情绪的墙壁。

建议家庭实施"情绪天气预报"晨会,每位成员用天气符号描述当日情绪状态,晚餐时进行"玫瑰与刺"分享:讲述当日最美好和最困扰的事,周末开展"情绪雕塑"家庭游戏,用肢体动作表达特定情绪,其他成员猜测并讨论应对方式。

学校教育革新:从知识传授到情绪培育

上海某重点中学的实践值得借鉴:他们将课间延长至20分钟,设置"情绪驿站"供学生自由活动;开设"认知行为疗法"选修课,教授情绪ABC理论(事件-信念-后果);在物理实验室开展"压力球制作"项目,融合STEAM教育与情绪管理。

教师培训引入"情绪急救证书"考核,要求掌握SBNRR危机干预五步法(暂停、呼吸、觉察、反思、回应),在月考中增设"情绪管理实践分",将冲突解决能力纳入综合素质评价。

专业干预时机:何时需要寻求帮助

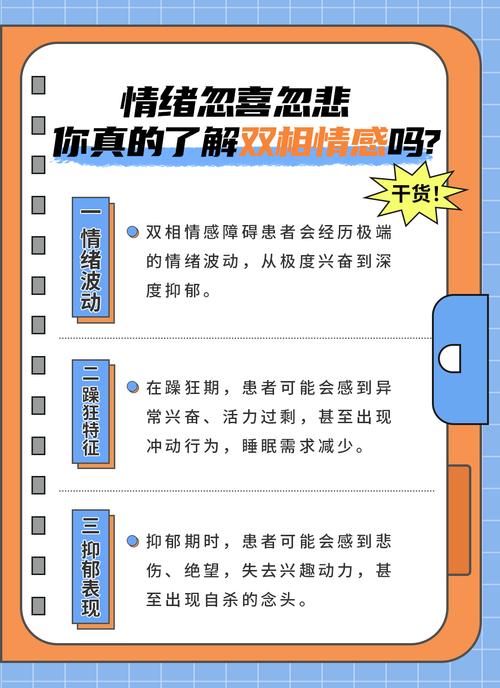

当出现以下预警信号时,建议寻求心理咨询师帮助:单月情绪爆发超过5次且事后持续懊悔;出现自伤倾向或攻击行为;伴随睡眠障碍(连续两周失眠或嗜睡);社会功能受损(拒绝上学、断绝社交),认知行为疗法(CBT)配合生物反馈训练,通常8-12周能显著改善情绪调节能力。

青春期情绪管理本质上是神经可塑性的开发过程,正如伦敦大学学院的研究显示,经过系统训练的青少年,其前额叶与杏仁核的神经连接密度可提升40%,这场看似混乱的风暴,实则是大脑在搭建更高级的情绪调节网络,当我们用科学的方法导航,用理解的胸怀包容,青春期的情绪波动终将化作成长的力量,锻造出真正的情感智慧。