——教育专家谈假期规划的平衡艺术

清晨七点的阳光透过纱帘,张女士望着熟睡的儿子陷入焦虑:这个暑假该让孩子补课还是放任玩耍?这位母亲的困惑折射出当代家庭对暑期安排的普遍迷茫,作为从业15年的基础教育研究者,我发现暑期规划的核心并非在"学习"与"玩"之间二选一,而在于构建促进儿童全面发展的生态系统,以下从时间管理、兴趣培养、社会实践、亲子互动、休闲调适五个维度,为家长们提供系统化的解决方案。

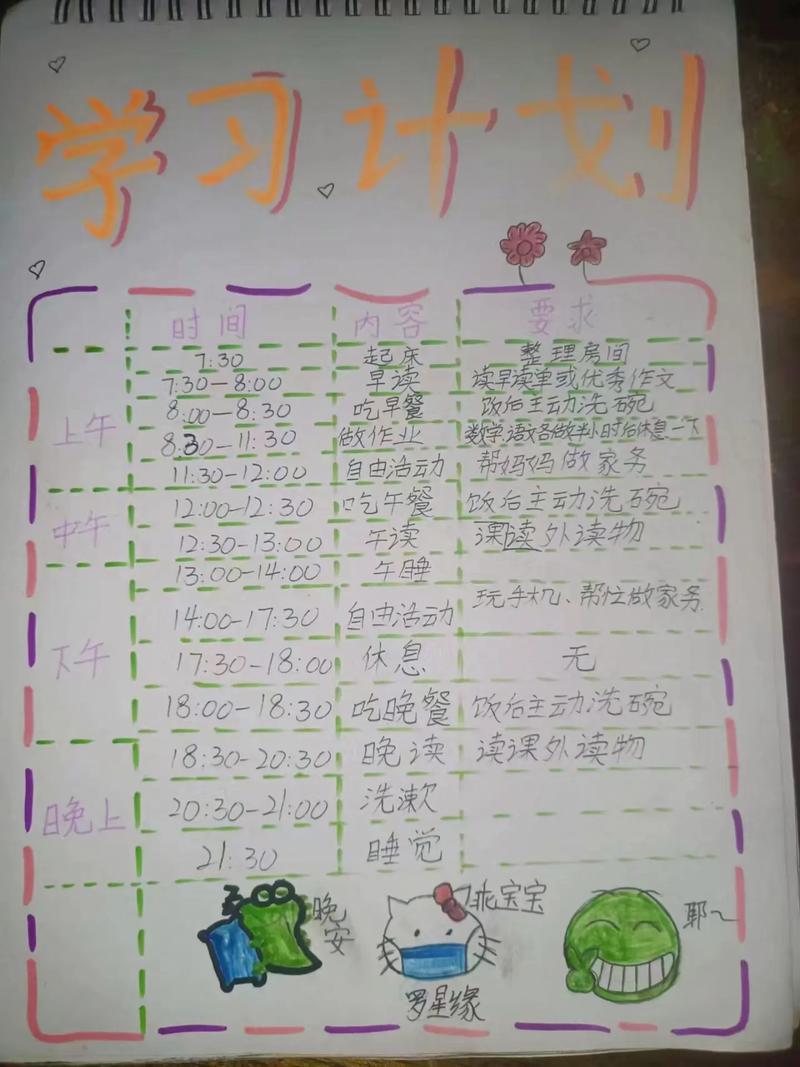

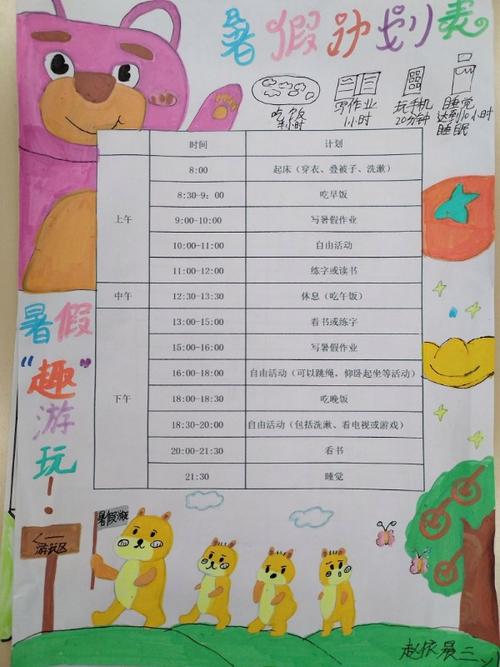

时间管理的艺术:培养自主性的关键期 建议采用"三三三"时间分配法:每天3小时学习巩固、3小时兴趣拓展、3小时自由活动,具体操作可参考"番茄工作法",将学习任务分解为25分钟专注+5分钟休息的单元,需要特别强调的是,家长应将时钟交给孩子,10岁以上儿童可自主制定计划表,家长仅需提供建议而非指令。

真实案例:杭州某小学开展的"21天自我管理挑战"显示,自主规划时间的学生在开学后表现出更强的目标管理能力,实验组学生新学期作业完成效率提升37%,远超对照组12%的增幅。

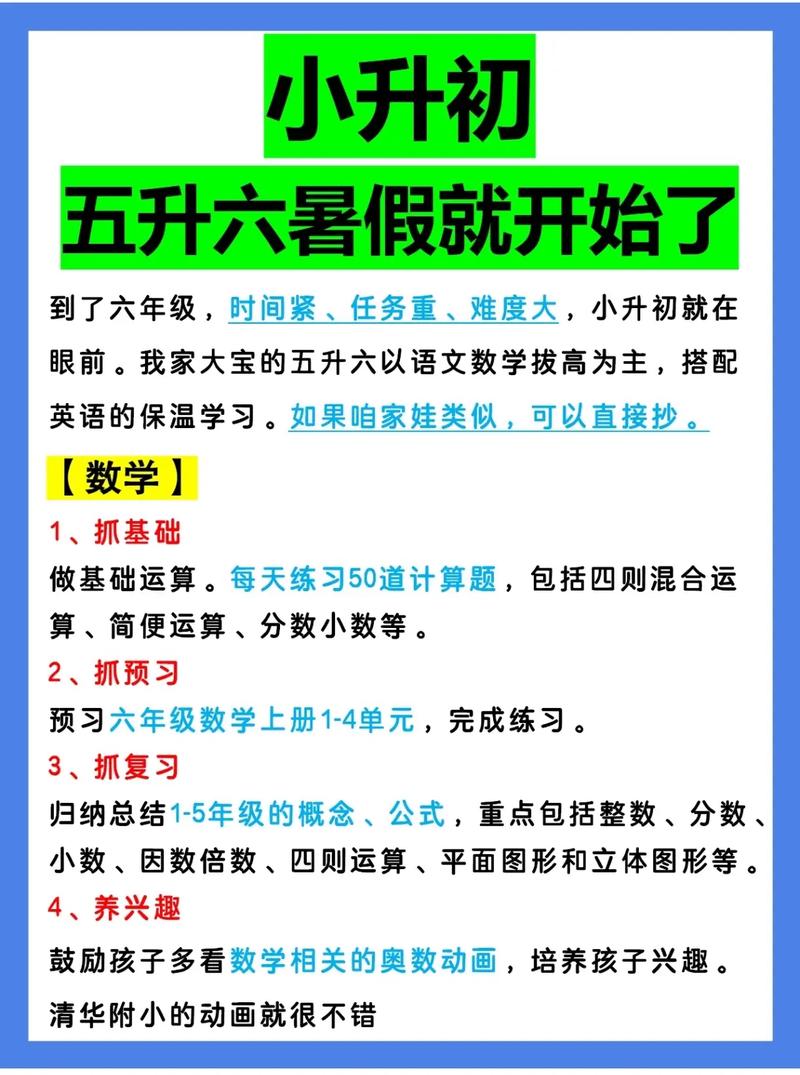

兴趣培养的智慧:发现天赋的黄金窗口 暑期是突破常规教育框架的最佳时机,建议每周安排2-3次深度兴趣探索,重点不在技能精进,而在于潜能发掘,音乐、编程、木工、园艺等多元领域都可尝试,值得注意的是,家长要警惕"考级焦虑",某培训机构调研显示,过度考级压力会导致68%的孩子产生兴趣厌恶。

创新做法:上海家庭教育协会推出的"职业体验日"值得借鉴,每周让孩子模拟不同职业角色,从面包师到程序员,在角色扮演中建立职业认知,这种非正式学习带来的成长,往往远超传统兴趣班。

社会实践的价值:构建完整认知的必修课 建议每周至少安排1次社会实践,形式包括但不限于社区服务、田野调查、城市探索,北京师范大学跟踪研究发现,持续参与社会实践的学生,其共情能力与问题解决能力较同龄人高出41%,特别注意要选择与孩子认知水平匹配的项目,避免形式化志愿服务。

创新案例:成都某中学组织的"菜市场经济学"项目,让学生通过跟踪蔬菜价格波动理解市场规律,这种具象化学习显著提升了学生的数据分析能力。

亲子互动的革新:重塑家庭关系的良机 建议每周设定3-5小时专属亲子时光,重点不在于活动形式,而在于深度交流,可尝试"角色互换日"等创新互动,让孩子体验家长角色,香港中文大学研究发现,平等对话的家庭中,孩子情绪管理能力提升29%,切记避免将亲子时间变成说教场合。

有效策略:南京某家庭发明的"星空茶话会"值得推广,每周固定时间关闭电子设备,全家人在阳台边观星边分享见闻,这种非结构化交流极大增进了家庭成员的理解。

休闲调适的科学:蓄能充电的必经之路 每天应保证2小时以上的纯粹休闲时间,包括但不限于发呆、涂鸦、自由阅读,神经科学研究表明,这种非目标导向的活动能有效提升大脑α波,促进创造性思维发展,警惕将休闲活动课程化,某在线教育平台数据显示,"游戏化背单词"类APP的长期使用会降低28%的学习兴趣。

特别提醒:电子设备使用宜疏不宜堵,建议采用"三明治管理法":每次使用前明确目标、过程中家长陪伴互动、结束后进行体验分享,华盛顿大学实验证明,这种方法可使电子设备正向利用率提升至73%。

教育学家蒙台梭利曾说:"儿童不是需要填满的容器,而是需要点燃的火炬。"理想的暑期规划应是点燃兴趣之火的过程,家长需要做的,是提供丰富的燃料(资源),控制适宜的风向(引导),然后静待智慧之火的自然升腾,每个孩子都是独特的个体,本文建议需结合具体情况进行调整,最好的安排往往保留适度的留白——因为成长本身,就需要呼吸的空间。

(全文共计1187字)