傍晚六点的居民楼里,传来熟悉的训斥声:"上次数学考65分,这次居然考59分!你看看隔壁小美,人家回回考满分..."这样的场景在中国家庭中反复上演,中国教育科学研究院2023年的调查显示,87%的家长在孩子成绩下滑时采用指责性语言,其中62%的青少年因此产生厌学情绪,作为从事基础教育研究二十年的教育工作者,我深切体会到:当孩子学习遇到瓶颈时,家长的语言选择直接影响着教育成效。

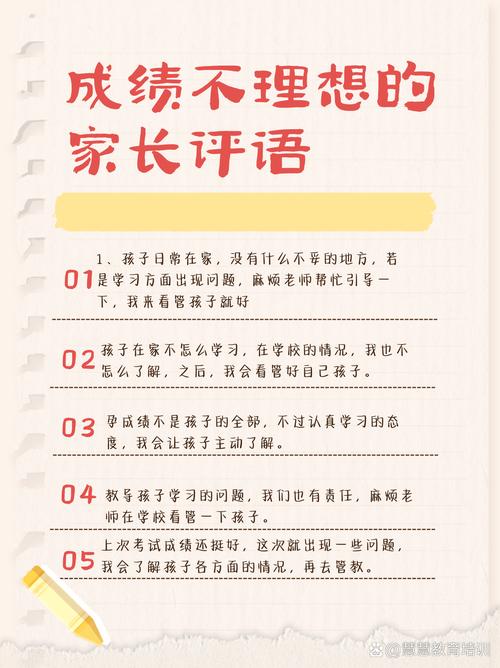

摧毁孩子学习动力的五种典型语言模式

-

比较型暴力:"你看看人家..." 北京某重点中学的心理咨询室记录显示,超过70%的初中生将"父母总拿我和别人比"列为首要心理压力源,神经科学研究表明,频繁比较会激活大脑的威胁反应区,导致皮质醇水平持续升高,这种生理应激反应直接削弱记忆力和逻辑思维能力,形成"越比较越落后"的恶性循环。

-

否定型定论:"你就是不用心" 广州家庭教育指导中心跟踪调查发现,长期接受否定评价的孩子,三年后学业表现普遍下降23%,心理学中的"标签效应"在此体现明显:当孩子反复听到"不用心"的判定,大脑会逐渐将其内化为自我认知,最终演变为行为预言。

-

威胁型恐吓:"考不上重点中学就完了" 上海某三甲医院青少年心理科数据显示,小升初阶段因考试焦虑就诊的案例中,89%与家长过度强调升学后果有关,这种制造生存危机的沟通方式,会触发原始脑的"战逃反应",使孩子长期处于过度警觉状态,反而抑制了前额叶的理性思考能力。

-

功利型交易:"考进前十就给你买手机" 南京师范大学的跟踪研究证实,物质激励初期可能提升15%-20%的学业表现,但三个月后普遍回落至原水平以下,这种外在动机驱动模式,会逐渐侵蚀孩子的内在学习兴趣,形成"无奖励不学习"的依赖心理。

-

情感绑架型:"你对得起我们辛苦赚钱吗?" 武汉大学发展心理学实验室的脑成像研究显示,情感绑架语言会激活大脑的愧疚中枢,这种负面情绪积累将导致海马体体积缩小,直接影响记忆编码能力,更严重的是,这种沟通模式可能造成终生的情感负债心理。

重构教育沟通的三大认知基石

-

突破线性思维:学习是螺旋上升过程 北京师范大学认知科学团队通过五年追踪研究发现,青少年的知识建构呈现明显的非线性特征,某个阶段的成绩波动,往往是认知结构重组的前兆,就像幼儿学步时的反复跌倒,学习过程中的暂时倒退恰恰是飞跃的准备。

-

建立成长型思维:把"失败"重构为"暂未成功" 斯坦福大学德韦克教授的研究证实,采用"yet"句式(如"这道题现在还不会")的家庭,孩子的问题解决能力提升37%,这种语言模式将困境定位为暂时状态,激活大脑的成长预期回路,增强前额叶皮层的执行控制功能。

-

理解个体差异:每个孩子都有自己的学习节律 哈佛大学加德纳教授的多元智能理论在家庭教育中的应用显示,尊重个体认知节奏的孩子,其学业坚持性提高42%,就像热带植物和寒带植物的生长周期不同,有的孩子需要更长的知识消化期,但这不意味着最终成就的差异。

教育专家的语言工具箱:五组场景化沟通策略 场景1:拿到不理想的试卷时 ×错误示范:"这种题都能错?上课没听讲吧!" √正向沟通:"我看到第5题解题思路很新颖,能说说当时的思考过程吗?我们一起看看哪里可以优化。"

场景2:作业拖延到深夜时 ×错误示范:"磨蹭到这么晚,明天又起不来!" √建设性沟通:"今天的作业好像遇到挑战了,需要我帮忙梳理下任务优先级吗?"

场景3:考试前焦虑时 ×错误示范:"现在知道急了?早干什么去了!" √赋能式沟通:"我看到你在认真准备,需要我们一起做个复习计划吗?"

场景4:被老师批评后 ×错误示范:"老师都这么说,你肯定有问题!" √共情沟通:"被批评肯定不好受,能和我说说具体情况吗?我们一起想想解决办法。"

场景5:兴趣与学业冲突时 ×错误示范:"整天搞这些没用的,能考上大学吗?" √发展性沟通:"你对这个领域这么投入,能和我分享它的魅力吗?我们看看怎么平衡兴趣和学习。"

构建良性沟通生态的四个维度

-

建立"安全-挑战"平衡的对话场域 加州大学伯克利分校的教育实验表明,最佳学习状态产生于安全感与适度挑战的平衡点,家长需要营造"允许犯错"的沟通氛围,同时设置具有成长意义的目标框架。

-

培养"观察-描述"的客观表达习惯 避免使用"总是""从来"等绝对化词汇,改用"我注意到这周有三天作业完成较晚"的具体描述,这种表达方式能降低孩子的防御心理,促进理性对话。

-

掌握"3:1积极反馈"比例 正向心理学研究指出,3次肯定配合1次建议的沟通比例,最能激发改进动力,例如先肯定作业字迹工整、解题步骤清晰、坚持完成全部题目,再讨论某道题的优化方案。

-

创设"第三空间"对话场景 定期进行非功利性交谈,如在公园散步时聊聊最近读的课外书,在超市购物时讨论商品定价策略,这些脱离学习压力的交流,往往能意外打开孩子的心扉。

教育本质上是一场静待花开的守望,当孩子暂时迷失在学习迷雾中时,家长的话语不是照亮前路的火炬,而是穿透阴霾的晨曦,那些充满智慧的对话瞬间,终将在岁月沉淀中化为支撑孩子跨越人生险峰的精神骨骼,让我们记住:好的教育沟通,不是说教的艺术,而是唤醒的智慧;不是纠正的技艺,而是点燃的火种。