作业本摊开在桌上,铅笔滚落在地,孩子眼神飘忽,父母眉头紧锁——这已成为无数家庭的日常战场,当孩子紧闭双唇拒绝书写,或是眼泪滴落作业本时,多数家长的第一反应是愤怒与焦虑:“为什么这么懒?”“现在不写以后怎么办?”教育心理学研究揭示了一个颠覆性真相:90%以上的作业抗拒行为,并非源于孩子的懒惰或故意对抗,而是深埋于生理、心理或环境土壤中的求救信号。

撕开抗拒表象:作业难题背后的多维困境解码

-

生理红灯区:被忽视的身体警报

- 能量枯竭:放学后的孩子如同耗尽电量的设备,连续课堂学习、课后托管已耗尽认知资源,大脑前额叶(负责规划、专注的执行中枢)处于功能抑制状态,强迫此时写作业,无异于要求疲惫者负重登山。

- 神经发展差异:约10%-15%儿童存在未被识别的注意力缺陷多动障碍(AD/HD)、特定学习障碍(如读写困难)或感觉统合失调,这些孩子面对作业时,如同常人戴着模糊眼镜阅读微小文字,挫败感远大于能力不足。

- 基础生理需求缺失:饥饿、口渴、睡眠不足或憋尿等基础需求未被满足时,大脑会优先保障生存需求,关闭高阶学习功能。

-

认知迷雾区:当学习之路布满荆棘

- 能力断层危机:未扎实掌握的知识点如滚雪球般累积,新知识变成“天书”,孩子陷入“看不懂—不想做—更不懂”的恶性循环,作业成为恐惧源。

- 执行功能(Executive Function)未成熟:规划任务、启动行动、专注维持、灵活转换等认知管理能力,在儿童期仍在发展中,面对多科目作业,他们如同缺乏导航的船长,陷入迷茫之海。

- 目标感缺失:不理解作业与自身成长的关联,视其为强加的苦役,丧失内在动机。

-

情绪风暴区:心理防线的崩塌

- 焦虑高压:过往因作业遭受的严厉斥责、惩罚形成条件反射,一提作业即触发“战或逃”应激反应,研究显示,慢性压力会损害海马体功能,直接影响记忆与学习。

- 自我效能感崩解:反复失败体验导致“我肯定做不好”的核心信念固化,形成习得性无助(Learned Helplessness)。

- 关系对抗投射:将作业视为父母控制自己的工具,抗拒写作业成为争夺自主权的隐形战场。

-

环境干扰场:专注力的隐形杀手

- 家庭氛围高压:催促、批评、监视营造窒息环境,父母焦虑情绪如二手烟弥漫,侵蚀孩子心理安全空间。

- 干扰源包围:电视声、手机提示音、弟妹嬉闹、杂乱书桌…大脑不断被无关刺激劫持,专注力支离破碎。

- 节奏失控:缺乏清晰、稳定的作息安排,作业时间随意变动,孩子难以建立心理预期。

破局之道:从对抗到合作的科学策略体系

第一步:停火诊断——从指责走向理解(关键基础)

- 启动非暴力沟通:放下“你必须做”的命令,尝试:“妈妈注意到你一直没动笔,能告诉我现在是什么感觉/想到作业时心里有什么想法吗?” 重点在于倾听而非说服。

- 观察行为模式:是启动困难?专注时长极短?特定科目抗拒?记录行为日记(时间、任务、反应、环境),寻找抗拒规律。

- 排除生理/神经因素:关注孩子饮食、睡眠、运动是否充足,若存在持久注意力涣散、读写异常费力、情绪剧烈波动等情况,及时寻求儿科医生或儿童心理专家评估。

第二步:环境重塑——打造“专注绿洲”

- 物理空间极简主义:独立安静空间,移除无关物品(尤其电子产品),桌面仅保留当项任务必需品,减少视觉干扰,柔和的自然光或护眼台灯优于刺眼顶灯。

- 家庭“静音时刻”:协商全家人遵守的作业专属时段(如晚7-8点),降低音量,以身作则阅读或工作,营造集体专注场域。

- 感官支持策略:对感觉敏感儿童,提供减压工具(握力球、可咀嚼项链);对低觉醒儿童,允许站立书写或使用摇摆椅提升警醒度。

第三步:拆解赋能——化巨石为沙粒

- “15分钟分段法”:使用可视化计时器(如沙漏、番茄钟APP),约定只专注15分钟,之后可自由休息5分钟,大脑更能接受短时冲刺。

- 任务切割可视化:将一项作业分解为3-5个极小子步骤(如“数学作业”拆解为:1.读题圈关键词 2.列第一题算式 3.计算第一题…),每完成一步可划勾或贴奖励贴纸,提供即时成就感。

- 启动能量助推:最难的是从0到1,允许孩子从最感兴趣或最简单的部分开始(如先画思维导图再写作文),或采用“只做5分钟”心理暗示降低启动压力。

第四步:动机唤醒——连接内在发动机

- 赋能式提问替代命令:“你计划先攻克哪一科?需要我怎样支持?” 赋予有限选择权(如“晚饭前还是饭后写?”)。

- 链接真实价值:结合生活实例解释作业意义,如计算题联系购物算账,作文联系讲述精彩故事的能力。

- 科学激励而非贿赂:避免“写完给你玩游戏”的物质交易,采用过程性肯定:“刚才这20分钟你一直很专注,这就是坚持!” 或积累点数兑换亲子特别时光(如周末骑行)。

第五步:关系修复——成为安全基地

- “作业隔离”原则:明确“学习责任归属孩子”,父母角色是支持者而非监工,避免全程坐旁边指指点点,改为定期检查进度。

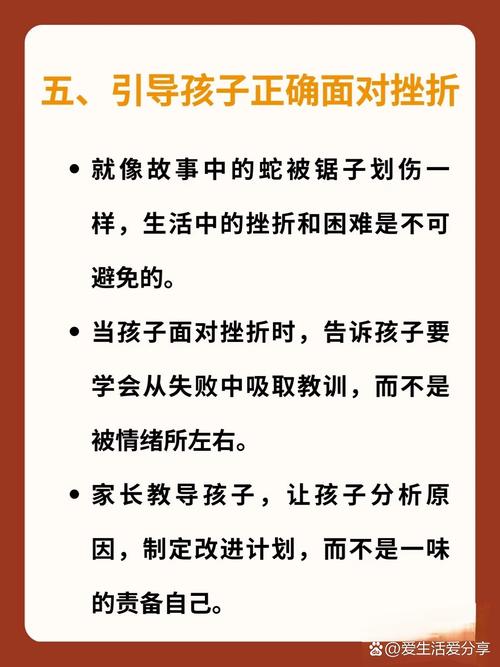

- 错误脱敏训练:允许出错!示范从错误中学习的思维:“这个计算错了,来我们一起看看哪里出了问题?找出原因比分数更重要。”

- 情绪急救员角色:当孩子崩溃哭泣时,先处理情绪,后处理作业,拥抱、深呼吸安抚,待平静后再讨论计划:“现在感觉好点了吗?我们想想接下来怎么安排更轻松?”

专家特别警示:避开常见教育雷区

- 语言暴力摧毁自信:“笨”“懒”“比不上XXX”等贬损性语言会造成不可逆的心理伤害,彻底关闭学习意愿,批评应对事不对人。

- 过度干预养成依赖:全程紧盯、逐题纠错,会让孩子丧失独立思考能力与责任意识,需逐步放手,培养元认知能力(对自我学习过程的监控调节)。

- 奖励滥用侵蚀内驱力:过度依赖物质奖励,会削弱内在动机(心理学中的“德西效应”),奖励应侧重精神肯定与自主权赋予。

- 忽视个体节奏差异:强迫“别人家的孩子”作息套用在自己孩子身上,有的孩子清晨效率高,有的则是夜猫型,需个性化调整。

- 忽略兴趣保护:将全部课余时间填满作业与补习,剥夺发展兴趣爱好的空间,真正的终身学习者,需保留自主探索的“心灵花园”。

案例启示录:困境中的转机之光

-

低年级的“启动困难症” 8岁男孩,每晚写作业前哭闹1小时,经观察发现放学后过度疲倦。干预方案:取消课后托管,放学先自由玩耍/小睡30分钟;作业拆解为2段,中间穿插运动;使用沙漏计时制造游戏感,两周后抵触情绪显著缓解。

-

高年级的“畏难崩塌” 11岁女孩数学持续落后,拒绝写任何数学题,评估发现关键知识点断层。干预方案:暂停新课追赶,家长陪伴用游戏化方式(如数学桌游)补基础;与老师协商暂时降低作业量和难度;每完成一小步即进行能力肯定,两个月后逐步重拾信心。

-

青春期的“权力争夺战” 14岁男生以不写作业反抗父母控制。干预方案:父母召开家庭会议道歉过往高压方式,协商共定规则;赋予作业完全自主权,父母仅提供资源支持(如推荐学习网站);建立“作业存折”自我管理,关系缓和后作业主动性提升。

作业本是纸页铺就的阶梯,而非亲子相争的战场,每一次抗拒背后,都藏着一个渴望被看见的孩子,教育者的使命,是拨开焦虑的迷雾,以耐心为灯,以理解为桥,将“要我学”的沉重负担,转化为“我能学”的内在觉醒,当孩子的笔尖再次移动,那不仅是知识的书写,更是对自我能力的确认与对未来的信任投票。

一位母亲在咨询中哭诉:“我试过所有办法,他就是不动笔!” 我递给她一张纸条:“请忘记作业,带他去公园看蚂蚁搬家。” 一周后她反馈:孩子回家主动描述了蚂蚁合作的细节,并自发写了一篇观察日记——有时治愈问题的并非更强力的推手,而是给心灵松绑的空间,教育如同牵着蜗牛散步,我们真正要抵达的终点,不是作业本的最后一页,而是一个保有好奇心、韧性与自我效能感的完整生命。