“妈,我真的不想去学校了。”这句看似简单的话语背后,是一股正在全国高中校园悄然蔓延的危机暗流,教育部青少年心理健康监测中心最新数据显示,近三年高中阶段学生存在明显厌学情绪的比例已从19.7%攀升至32.4%,每三名高中生中就有一人曾萌生过“不想上学”的强烈念头。

深层解码:厌学背后的心理迷雾

当我们深入厌学情绪的核心,发现它从不是单一原因的结果,而是多重因素交织的复杂心理状态。

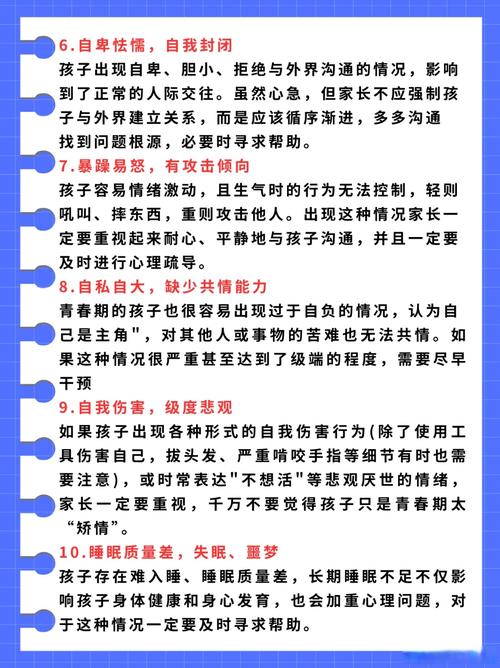

内在风暴:青春期的自我挣扎 高中生正处于埃里克森社会心理发展理论中的“自我认同与角色混乱”关键期,他们一面渴望独立,一面又因未成熟的判断力而陷入迷茫,在巨大的学业压力下,这种挣扎尤为剧烈,当学习成为痛苦的代名词,厌学便成为无声的反抗,我接触过不少案例,一名高二男生因数学连续不及格陷入严重自我否定,最终拒绝踏入校门,经诊断已处于中度焦虑状态,未被识别的学习障碍(如阅读障碍、ADHD)、抑郁情绪等,常以“不想上学”为外在表现,内在痛苦却未被真正“听见”。

外部压力:系统性的环境挤压 学校场域中,过度竞争的评价体系让学习异化为分数争夺战,某重点高中曾做过内部调查,近65%的学生表示“害怕课堂提问”,师生关系紧张成为重要压力源,家庭中,“唯名校论”的期待像无形枷锁,一名高三女生在咨询中哭诉:“我妈说考不上985,我这辈子就完了,每次考试都像上刑场。”而数字时代碎片化信息与虚拟社交的即时满足,更让需要长期专注的学业显得“索然无味”。

冰冻三尺:未被重视的连锁危机

厌学绝非可被轻描淡写为“孩子闹脾气”,持续拒学将引发连锁反应:知识链断裂加剧挫败感,形成“学不会→更厌学”的恶性循环;同伴疏离催生孤独感;而长期缺课对升学前景的打击更是显而易见,更深远的是,青春期本是世界观与能力发展的黄金期,厌学导致的关键社会化经验缺失,可能影响其成年后的职业适应与心理韧性。

破局之道:构建支持性生态系统

破解厌学困局需学校、家庭、学生自身及专业力量共同编织一张立体支持网。

学校:从压力源转变为赋能站 课程需从“填鸭场”转型为“探索营”:推广项目式学习(PBL),如用物理知识设计小型过山车模型;在文科课堂引入辩论与深度思辨,某实验中学通过分层走班制,让不同基础学生找回学习节奏,厌学率显著下降,同时亟需建立“全员心育”体系:心理教师驻班观察、班主任识别危机信号培训、学科教师学习心理学基础,一个温暖的教师眼神、一句课间的真诚关心,都可能是融化心理坚冰的火种。

家庭:从施压者到安全港湾 父母需破除“成绩至上”迷思,当孩子说“不想学”,请先放下指责,用“能和我说说发生什么了吗?”代替“你必须去!”,可尝试“家庭圆桌会议”,设定每周固定时段平等交流,降低期待并非放弃要求,而是帮孩子设定“跳一跳够得着”的阶梯目标,关键是为孩子营造秩序感:固定学习时段、整洁的书桌、家人阅读的榜样作用,都有助于稳定心神。

学生:成为自我问题的解决者 在专业协助下,学生可学习自我觉察与调节技术,如用“SMART原则”拆解大目标:将“提高数学”化为“每天弄懂2个错题类型”;用番茄工作法对抗拖延;建立“积极事件记录本”,每日写下三件学习中的小成就,主动构建支持圈也很重要:与好友组成学习联盟、向信任师长倾诉、参与感兴趣的社团找回价值感。

当厌学情绪已引发持续拒学行为(如连续一周以上缺课)、伴随情绪低落或躯体不适(头痛、失眠、胃痛等),务必寻求学校心理教师或医院心理科的专业评估,心理干预不是“弱者标签”,而是科学应对危机的积极策略。

教育本质的回归

厌学是成长迷途的警示灯,而非失败标签,其背后是对连接、意义与自我掌控感的深切渴望,破解之道不在强行“推回”课堂,而在理解行为背后的心理语言,当我们以系统视角构建理解、支持与赋能的生态,学校才能重新成为滋养青春成长的土壤而非恐惧之地,每一次对厌学的科学回应,都是对教育本质——点燃内在火焰,而非填满容器——的真诚回归。