窗外夜色渐深,台灯下初三学生小薇的课本旁,一本翻开的青春小说格外显眼,母亲推门进来,眉头瞬间紧锁:“都什么时候了还看闲书?收起来!”小薇倔强地护住书本:“我作业都写完了,就放松一会儿都不行吗?”这样的冲突场景,正在无数初三家庭中上演,当升学压力如影随形,当模拟试卷堆积如山,初三孩子阅读小说的行为,往往成为家庭教育的“风暴眼”——管与不管,看似简单二字,背后却是对教育本质、青少年发展需求与家庭沟通智慧的深度拷问。

初三阅读小说的双面镜:利刃还是蜜糖?

“管”的呼声背后,是现实焦虑的集中投射:

- 时间战场上的零和博弈: 初三的每一分钟都弥足珍贵,重点高中录取率、班级排名、薄弱学科的提升压力,让家长对任何可能“浪费”时间的活动都高度警惕,当孩子沉浸于小说情节时,父母眼中看到的,是数学卷子上的空白、英语单词表的未完成、物理错题本的待整理,这份焦虑,源自对孩子未来的深切担忧和升学竞争的现实残酷。

- 内容选择的隐忧: 并非所有小说都蕴含营养,大量充斥市场的网络爽文、快餐式言情或缺乏深度的玄幻作品,情节模式化、价值观浅薄,甚至包含不良诱导,家长担忧孩子心智尚未成熟,难以辨别筛选,容易被低质内容裹挟,影响价值观塑造和审美品味。

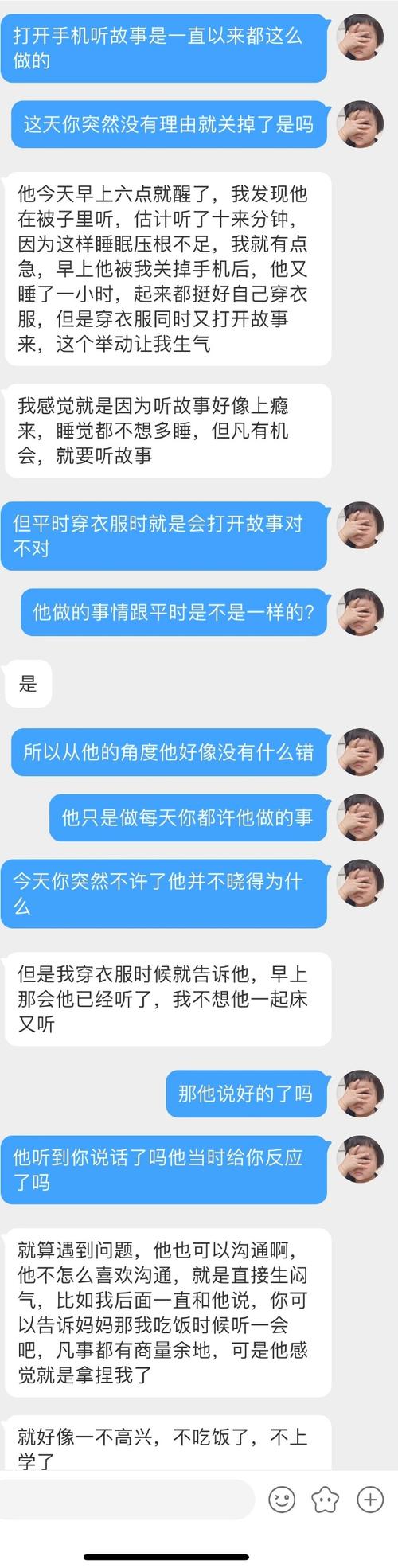

- 沉迷的潜在漩涡: 青少年自制力尚在发展,引人入胜的小说情节极易诱发“再看完这章就睡”、“看完这段就学习”的拖延循环,最终导致睡眠不足、精神涣散,课堂效率与作业质量双双下滑,这种失控状态,是家长“必须管”的最直接动因。

一禁了之,真的就是最优解吗?那把“利刃”砍断的,可能不仅是沉迷的藤蔓,还有滋养心田的根须:

- 高压下的精神绿洲: 初三学业压力巨大,孩子心理长期处于紧绷状态。一本好的小说,能提供难得的情绪出口和心灵慰藉。 跟随主角经历冒险、体验情感、探索世界,是暂时逃离题海、释放压力、恢复心理弹性的有效方式。心理学研究表明,适度投入虚构世界能有效缓解现实压力,提升情绪调节能力。 强制剥夺这片绿洲,可能加剧焦虑甚至引发抵触。

- 核心素养的隐形课堂: 优质的文学作品是语言能力、思维深度和人文素养的沃土。沉浸于精妙的文字、复杂的情节、立体的人物中,孩子的词汇量、语感、理解力、共情力、批判性思维都在悄然生长。 这种浸润式学习,是僵化的应试训练难以替代的,许多文科学霸的深厚功底,正源于长期广泛的阅读积累。

- 自主意识与兴趣的萌芽: 选择读什么书、何时读,是孩子行使自主权、探索个人兴趣的重要途径,粗暴干涉,不仅剥夺了这份自主感,更容易激发逆反心理,将阅读从享受变为地下活动,甚至彻底扼杀阅读兴趣。教育心理学中的“自我决定理论”强调,满足自主感是激发内在动机的关键。 对阅读自主权的尊重,关乎孩子终身学习能力的培养。

超越“管”与“不管”的二元对立:走向智慧的“引导”

教育之道,贵在平衡与智慧,初三孩子看小说,关键在于如何“管”——不是简单粗暴的禁止或放任自流,而是基于理解、尊重和沟通的积极引导。

-

沟通:建立信任的桥梁,而非对抗的壕沟

- 放下评判,倾听心声: 与其一上来就质问“怎么又在看小说?”,不如尝试“这本书讲什么的?哪里最吸引你?最近是不是学习压力有点大?” 真诚的倾听能打开孩子心扉,了解他们阅读的真正动机——是寻求放松、情感共鸣,还是探索未知?

- 分享观点,而非下达命令: 坦诚表达家长的担忧(如时间管理、内容质量),但避免指责,可以说:“妈妈理解你喜欢这本书,也支持你阅读,只是担心你投入太多时间,休息不足影响第二天听课,或者有些内容可能不太适合现在的你去深究,我们一起想想办法,怎么平衡好吗?” 哈佛大学教育研究曾指出,父母以平等姿态讨论媒介内容,比单纯限制更能培养孩子的批判性选择能力。

-

引导:培养自主的舵手,而非依赖的乘客

- 内容甄别:授之以渔: 与其直接禁掉某类书,不如教会孩子鉴别优劣,可以一起讨论:这本书的价值观积极吗?人物塑造丰满吗?情节有逻辑吗?语言有美感吗?推荐一些公认的经典青少年文学、优秀的现实主义或科幻作品,拓宽视野,提升品味。引导孩子认识到,阅读不仅是消遣,更是一种精神成长的投资。

- 时间管理:共商规则: 与孩子共同制定切实可行的“阅读契约”,优先保证作业质量和充足睡眠;周末或每天完成学习任务后,可享有固定时长(如30-45分钟)的自由阅读时间;重要考试前适当缩减等。让孩子参与规则制定,能增强其责任感和执行力。 使用计时器、学习计划表等工具辅助执行。

- 价值转化:建立连接: 鼓励孩子分享阅读心得,引导思考书中内容与现实、与学业的关联,小说中主角的坚韧品质能否激励自己面对难题?某段精彩描写对写作有没有启发?某个历史背景是否与课本知识呼应?将阅读收获主动迁移,能提升阅读的深层价值感。

-

示范:营造氛围,成为同行者

- 家庭阅读场: 家长自身放下手机,拿起书本,营造家庭阅读氛围,设立家庭共读时间,分享各自所读,让阅读成为家庭共享的美好体验,而非孩子孤独的“娱乐”。

- 关注过程,调整策略: 规则执行中保持灵活,观察孩子的状态(学习效率、情绪、睡眠),定期温和复盘:“我们定的阅读时间安排感觉怎么样?学习有没有受影响?需不需要调整?” 根据实际情况动态优化策略,体现尊重与合作。

教育的本质:培养自律的人,而非被控制的对象

对初三孩子阅读小说的管理,其终极目标绝非“控制行为”,而是“培养能力”—— 培养孩子自主选择优质内容的能力、合理安排时间优先级的自律能力、以及平衡兴趣与责任的人生智慧。

教育的艺术,在于在约束与自由之间找到那个微妙的平衡点。 在这个信息爆炸、诱惑丛生的时代,教会孩子如何与各种信息(包括小说)健康共处,是比严防死守更具前瞻性的教育投资。

当小薇的母亲尝试坐下来,拿起女儿那本青春小说,询问“这个女主角哪里让你这么着迷?”时,风暴开始转向对话,她们一起讨论了书中人物的选择,甚至联系到小薇最近复习的毅力问题,她们共同约定:每天高效完成复习任务后,可以有半小时自由阅读时光,令人欣喜的是,小薇的月考语文成绩,尤其是作文部分,竟有了意想不到的提升。这恰恰印证了:智慧的引导,能让看似冲突的爱好转化为成长的助力。

真正的教育如治水,堵不如疏,疏贵在导。 当“管”的冲动让位于“导”的智慧,当焦虑的控制转化为理解的陪伴,初三这道陡峭的山坡,孩子便能在文学星辰的照耀下与坚实的现实步履中,走出属于自己的、平衡而丰盈的成长之路。教育的至高境界,不是塑造听话的木偶,而是唤醒生命内在的罗盘,让孩子在万千信息的海洋中,学会自己掌舵远航。