放学回家,9岁的小哲书包一扔就瘫在沙发上,面对摊开的作业本,他的眼神是放空的——笔在纸上无意识地画着圆圈,半小时过去只歪歪扭扭写了三行字,妈妈从温和提醒到逐渐急躁:“这么简单的题,你怎么就是不动脑子?”小哲把头埋得更低,手指不安地绞着衣角,这场景,是否让你心头一紧?

当孩子与知识间隔着无形壁垒时,指责与焦虑只会筑高那面墙。 9岁左右孩子学习困难并非简单的“懒”或“笨”,背后常隐藏着生理、心理与环境多重密码。

神经发育的独特阶段: 9岁儿童前额叶皮质正经历关键生长,管理专注力与执行功能的能力远未成熟,此时强行要求他们像“小大人”般长时间专注,无异于要求刚学步的婴儿跑马拉松,大脑神经网络的连接效率此时仍处于建设期,信息处理速度慢、易受干扰是正常生理现象。

心理重压下的“习得性无助”: 当孩子反复体验“努力了也学不会”的挫败感,一种“怎么都学不好”的无力感便会悄然滋生,持续的批评或过高期望更会强化这种心理屏障,让孩子下意识回避学习,我曾接触一名男孩,因长期被斥责“反应慢”,数学课竟发展出紧张性腹痛,身体以疼痛信号表达对学习的恐惧。

环境干扰的隐形侵蚀: 当下家庭环境中屏幕无处不在,信息碎片化轰炸早已重塑儿童注意力模式,书桌旁闪烁的手机、客厅电视的嘈杂声、家人频繁的走动,都在无声切割孩子脆弱的注意力链条,家庭关系紧张或过度干预同样构成干扰源——当父母不断纠正坐姿、质疑解题步骤,孩子的思维主线早已被打断。

方法错位下的“无效学习”: 传统“填鸭式”教学或枯燥重复练习,与儿童具象思维、好奇探索的天性激烈冲突,若学习内容与方式无法激活孩子的兴趣点与优势通道(如视觉型、听觉型或动觉型学习风格差异),知识的吸收效率便直线下降,一个偏爱动手实验却被迫整天抄写单词的孩子,自然难以点燃学习热情。

化解困境:以理解与策略搭建学习之桥

重建安全感,卸下心理负担

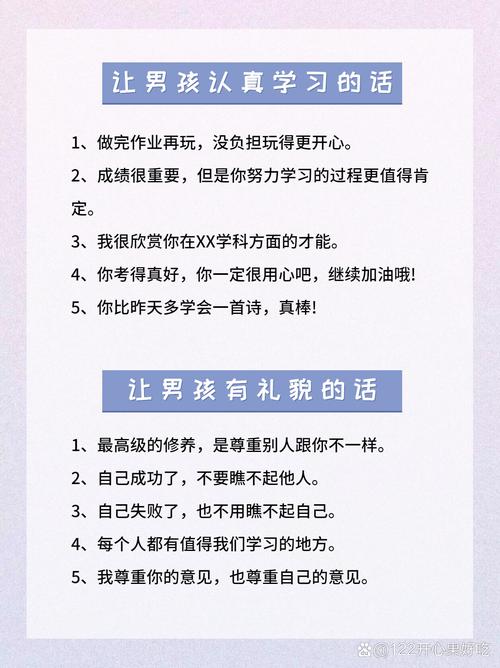

- 暂停批评风暴: 当孩子卡壳时,收起“这么简单都不会?”的质疑,尝试:“这部分确实有点挑战,你卡在哪里了?我们一起来拆解它。”

- 放大微小的光: 敏锐捕捉并真诚赞美任何积极尝试——哪怕只是安静坐了几分钟、写对了一个字、提出一个问题,具体的肯定如“你刚才自己尝试画图理解题目的做法真棒!”,比泛泛的“聪明”更有力量。

- 目标阶梯化: 将看似庞大的任务切割成极易达成的小目标。“完成一页数学”可变为“先专注做完前三道题”,每一次小成功的积累,都在重塑孩子的效能感。

点燃好奇引擎,让知识“活”起来

- “玩”转知识点: 将乘法练习变为“零食店购物游戏”;把认字变成寻宝行动;用家庭小实验理解浮力原理,学习形式越贴近游戏,儿童大脑的参与度越高。

- 连接真实世界: 超市购物时让孩子计算价格、比较重量;阅读自然书籍后一起去公园寻找书中动植物,知识一旦被赋予真实意义,便不再枯燥抽象。

- 尊重学习风格: 对视觉型孩子多用图表、思维导图;听觉型孩子可尝试朗读、录音学习法;动觉型孩子则需结合肢体动作、实物操作,小哲妈妈发现他听讲易走神,但用乐高演示数学概念时眼睛发亮,学习效率陡增。

优化环境,打造“专注绿洲”

- 物理空间极简化: 设立固定、整洁、干扰物最少的学习角,移除无关玩具、电子产品(除必要学习工具),柔和的灯光和舒适的座椅也至关重要。

- 构建时间“结界”: 使用番茄钟法(如专注25分钟+休息5分钟),配合可视化计时器,全家在“专注时段”保持安静,家长以身作则。

- 规律作息奠基础: 确保充足睡眠(9-11小时)、均衡营养与适度户外运动,生理状态是高效认知的基石。

寻求专业视角,识别深层需求

- 学习能力筛查: 若困难持续且广泛,排除阅读障碍(如读写困难)、注意力缺陷多动障碍(ADHD)、感统失调等神经发育因素至关重要,专业评估能指明精准干预方向。

- 心理支持介入: 当孩子伴随显著情绪低落、焦虑或躯体反应时,儿童心理咨询能提供有效疏导。

- 家校协同赋能: 与老师坦诚沟通孩子情况,了解在校表现,共同制定个性化支持策略而非相互抱怨。

孩子学习困境的真相,往往不是智慧火苗的熄灭,而是缺乏点燃它的正确火种与空间。真正的教育不是强行填满容器,而是点燃内在火焰的耐心艺术。 9岁大脑拥有惊人的可塑性与补偿潜能,理解其发展规律,移除阻碍生长的荆棘,提供适宜的阳光雨露,每个孩子都能以自己的节奏与方式,找到通向知识花园的独特小径,当家长放下焦虑的放大镜,拿起理解与策略的指南针,那看似坚不可摧的“隐形墙”,终将在智慧与爱的合力下逐渐消融。