引言:打破“起跑线决定论”的魔咒

家长圈里流传着一句话:“小学成绩差,初中没戏唱。”这种焦虑背后,折射出对早期教育过度功利的认知,北京某重点中学教师张老师曾遇到一个典型案例:学生小明小学阶段数学长期不及格,却在初二突然开窍,最终考入重点高中理科实验班,这样的逆袭故事并非偶然,教育部2022年基础教育质量监测数据显示,约37%的初中优等生在小学阶段处于中下游水平,这组数据揭示了一个被忽视的真相——初中阶段蕴含着巨大的成长势能,足以重塑孩子的学习轨迹。

小学阶段的学业表现为何不能决定终身?

儿童智力发展的非同步性特征

哈佛大学霍华德·加德纳教授的多元智能理论指出,人类至少存在8种智能类型,小学阶段侧重语言和逻辑智能的评估体系,可能掩盖了空间智能、人际智能等其他潜能,以物理学家爱因斯坦为例,其小学阶段曾被教师认为“智力迟钝”,但后期的科学成就印证了智力发展存在显著的时间差。

现行教育评估的局限性

北京师范大学教育学部2023年研究报告显示,小学阶段的考试内容70%依赖机械记忆,而初中阶段需要的高阶思维能力(如分析、综合、评价)在小学试卷中仅占12%,这种评估体系的断层,导致部分具有深度思考能力的孩子在小学阶段被误判为“差生”。

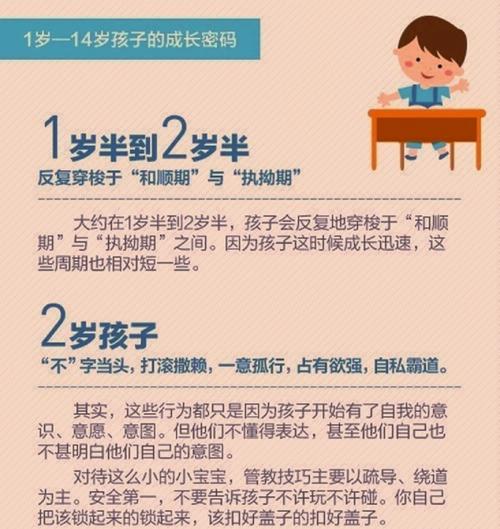

非智力因素的动态演变

中国教育科学研究院跟踪调查发现,小学生的学习成绩与家庭教养方式相关性达0.68,而到初中阶段降至0.41,这意味着青春期自我意识的觉醒,使孩子的内在驱动力开始超越外部环境影响,一个典型例证是上海某初中开展的“学习动机重塑计划”,通过项目式学习使32%的后进生实现跨越式成长。

初中阶段特有的三大逆转机遇

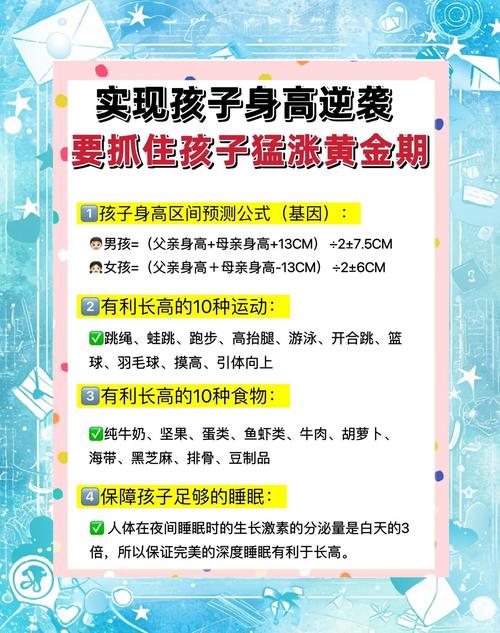

大脑发育的黄金窗口期

美国国家卫生研究院(NIH)脑科学研究中心发现,11-14岁青少年前额叶皮层突触修剪进入高峰期,这意味着:

- 逻辑推理能力提升300%

- 信息整合速度加快2.1倍

- 自我监控机制逐步完善

这正是理解代数思维、构建知识体系的最佳生理基础,南京某重点初中通过“认知脚手架”教学法,帮助数学基础薄弱的学生在半年内追平年级平均水平。

教育模式的结构性转变

对比小学与初中的教学差异:

| 维度 | 小学模式 | 初中模式 |

|---|---|---|

| 知识结构 | 点状记忆 | 体系建构 |

| 思维要求 | 具象思维 | 抽象思维 |

| 评价标准 | 标准化答案 | 过程性评价 |

这种转变实际上创造了新的竞争维度,杭州某民办初中实施分层走班制后,28%的B层学生通过专题突破进入A层,印证了教学重构带来的机会重置。

青春期心理的积极转向

埃里克森人格发展理论揭示,12-18岁是建立自我同一性的关键期,这个阶段的孩子:

- 开始追问学习意义

- 渴望证明自身价值

- 具备目标管理潜力

深圳某实验中学的“生涯规划课程”数据显示,参与项目的学生中,79%养成了自主制定学习计划的习惯,学业进步率是对照组的2.3倍。

实现逆袭的四大实践策略

认知重建:绘制个性化知识地图

- 采用“三色标注法”诊断知识漏洞:

- 红色:完全未掌握

- 黄色:模棱两可

- 绿色:完全掌握

- 案例:成都学生小林用暑假完成小学数学知识图谱重建,初中数学稳定在班级前10。

能力锻造:构建元认知系统

- 实施“问题链学习法”:

- 第1阶:这道题怎么做?

- 第2阶:为什么要这样解?

- 第3阶:还能用什么方法解?

- 广州某培训机构跟踪显示,坚持该方法的学生,问题解决能力提升速度是传统模式的1.8倍。

习惯重塑:21天微习惯计划

设计符合“最小阻力原则”的每日任务:

- 数学:每天精做1道变式题

- 语文:每天分析1个阅读题干

- 英语:每天复述1段听力材料

重庆某重点中学实践表明,持续6周的学生,学习效率提升40%。

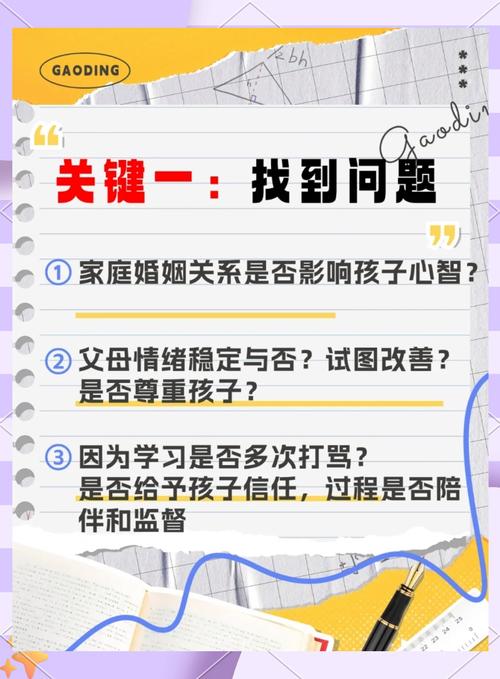

家校协同:打造支持性成长生态

- 家长角色转型:

- 从监工到教练

- 从纠错到发现

- 从指挥到协商

- 建立“三角沟通机制”(学生-教师-家长每月例会),北京某初中实施后,家庭冲突减少63%,学业进步率提高55%。

教育者的专业自觉

真正懂教育的教师都明白:

- 不要用静止的眼光定义发展中的个体

- 警惕“马太效应”造成的心理暗示

- 每个孩子都需要专属的“成长时间表”

上海特级教师李老师独创的“动态评价体系”,通过记录思维过程而非单纯分数,使82%的“后进生”找回学习自信,这种教育智慧,正是打开逆转之门的金钥匙。

教育是静待花开的艺术

脑科学研究证实,人类大脑的可塑性持续至25岁,与其纠结小学阶段的暂时落后,不如把握初中这个思维发展的黄金期,没有迟到的绽放,只有未被唤醒的潜能,当家长放下焦虑,教师革新方法,学生重塑信心,每个孩子都可能成为自己人生赛道的黑马,教育的真谛,从来不是抢跑,而是在恰当的时机点燃那把火。