在基础教育阶段,初中男生的学习动力缺失已成为普遍的教育难题,家长们的焦虑电话经常在深夜响起:"孩子宁可把手机游戏玩到自动关机,也不愿翻开课本""对篮球场如数家珍,对数学公式视而不见",这种现象背后,既折射出青春期特有的成长规律,也暴露出传统教育模式的深层矛盾,作为深耕基础教育十五年的教育工作者,笔者通过长期观察与实践,发现解决这个问题的关键在于构建"认知-情感-行为"三位一体的教育干预体系。

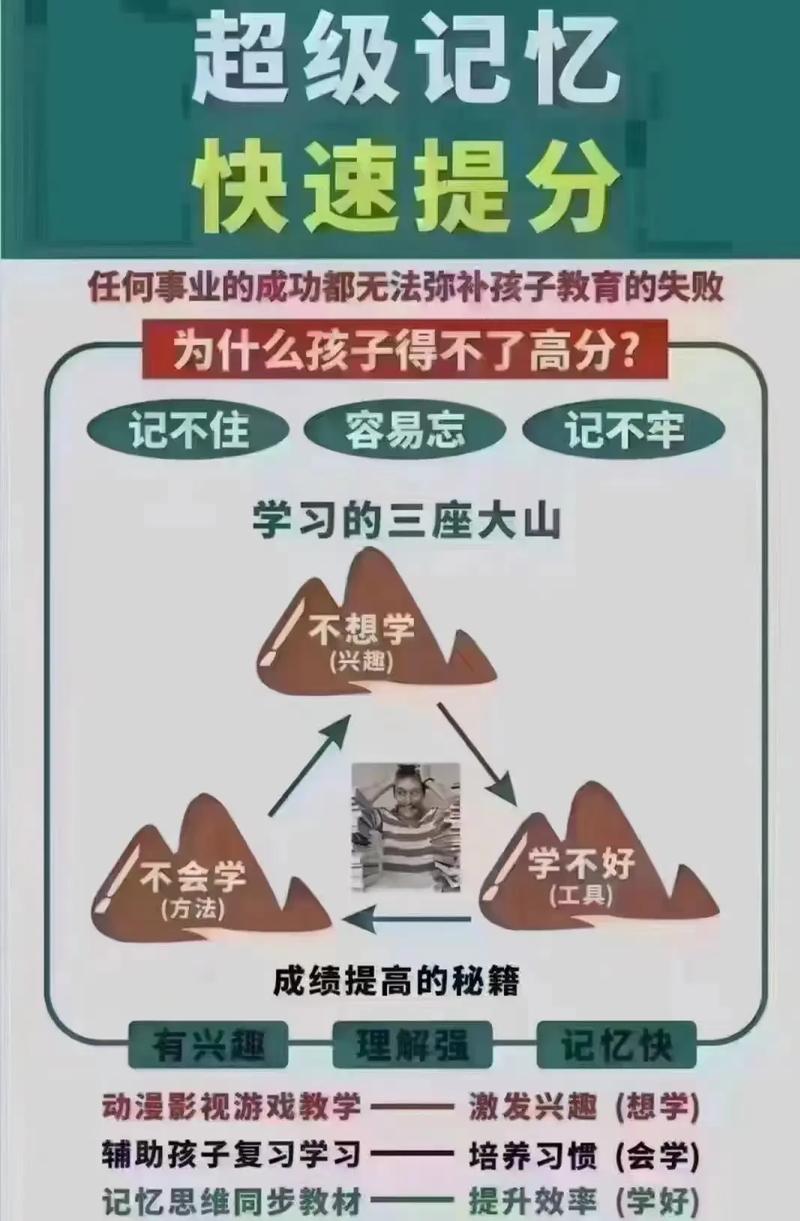

现象背后的深层动因 青春期男孩的大脑发育呈现明显的不均衡特征,神经科学研究显示,12-16岁青少年的大脑边缘系统(情绪中枢)已接近成人水平,而前额叶皮层(理性控制中枢)要到25岁左右才能完全成熟,这种生理差异导致他们更容易被即时快感吸引,难以建立延迟满足的认知能力,某重点中学的跟踪调查显示,63%的男生承认"知道学习重要,但就是控制不住想玩"。

当代教育环境加剧了这种矛盾,标准化考试制度下,男生在语言类学科的劣势被放大,某市教育质量监测报告指出,初二男生语文平均分比女生低8.3分,英语差距达11.7分,这种持续性的挫败体验,往往使他们选择用游戏中的成就来补偿现实中的挫败,典型案例中的小张同学,在物理实验课上表现出色,却因英语成绩长期垫底,逐渐将精力转移到网络游戏中的"段位竞争"。

认知重建:从对抗到和解 改变认知框架是破局的首要步骤,传统说教式的"读书有用论"在数字时代已显乏力,某教育机构的实验表明,采用"未来画像"引导法效果显著:让学生绘制十年后的理想生活图景,再倒推实现路径,14岁的李同学在画出"电竞解说员"梦想后,教师引导其认识到语文表达能力和数据分析能力的重要性,成功将其游戏兴趣转化为学习动力。

情感联结:重构师生互动模式 情感账户的储蓄比知识灌输更重要,北京某中学开展的"师徒制"改革值得借鉴:每位教师定向指导5-8名男生,每周进行非正式交流,体育老师老王的案例颇具启示:他通过组织篮球比赛,逐步引导队员建立"赛场纪律-课堂纪律"的认知迁移,所带班级男生迟到率下降72%,这种基于共同兴趣的情感联结,往往能突破说教难以触及的心理防线。

行为重塑:打造沉浸式学习场景 将游戏机制引入教学设计是激发动力的有效策略,上海某初中开发的"学科段位系统",将知识点转化为可累积的经验值,数学组的"几何大师"称号需要完成30道拓展题,英语组的"词汇王者"需掌握2000个高频词汇,这种即时反馈机制显著提升了男生的参与度,期末考试数据显示,实验班级男生平均进步名次比对照班高6.2名。

家校协同需要创新模式,传统的家长会往往沦为成绩通报会,深圳某校推出的"父子编程挑战赛"提供了新思路,在共同完成智能小车项目过程中,父亲理解了孩子的思维特点,孩子感受到知识的具体应用,这种体验式互动使87%的参与家庭改善了亲子沟通质量。

课程重构:释放男生的思维优势 差异化教学策略尤为关键,南京某校的"学科+"课程体系值得参考:语文课引入军事历史文本精读,数学课结合体育赛事数据分析,科学课设置机械组装实践模块,这种男性化教学设计使男生课堂参与度提升41%,相关学科成绩进步显著。

体育教育的育人价值亟待重估,广州某中学将每天下午最后1小时设为"运动必修课",结果发现男生作业完成效率提高35%,违纪率下降58%,运动时分泌的多巴胺不仅缓解压力,更能增强前额叶皮层活性,这种生理改变为认知提升奠定基础。

技术赋能:构建数字时代的教育新生态 智能设备不应只是防范对象,成都某校开发的"学习元宇宙"平台,将历史事件转化为角色扮演游戏,学生通过完成任务解锁知识节点,这种沉浸式学习使男生对文科的兴趣度提升29%,某在线教育机构的"知识主播"培养计划,让男生将解题过程转化为直播内容,既巩固知识又获得社交认同。

长效机制:构建持续成长的支持系统 阶段性突破需要制度保障,杭州某区推行的"男生成长档案",系统记录每个男生的兴趣特长、思维特点和发展轨迹,教师团队据此制定个性化指导方案,使教育干预更具针对性,实施两年后,该区男生中考平均分提升23分,职高自愿选择率下降18%。

这个问题的解决之道,在于教育者能否跳出"非此即彼"的思维定式,玩乐不是学习的对立面,而是重塑教育形态的突破口,当教育设计真正契合男生的思维特质和成长规律时,我们终将看到:篮球场上跃动的身影,也能在知识殿堂里找到属于自己的星辰大海。

(全文共1827字)