在北京市某重点中学的心理咨询室里,13岁的小宇低头摆弄着魔方,仅用47秒就完成了六面复原,这个能背诵圆周率后300位却拒绝完成作业的少年,折射出当代教育中一个令人深思的现象:越来越多的孩子表现出高智商与低学习动力的矛盾特征,教育部的专项调查显示,我国中小学生中约有17.3%存在明显的学习动力缺失问题,其中智力水平高于平均值的群体占比高达41%。

解码"聪明不学"的深层动因

在北京市家庭教育指导中心的案例档案中,超过60%的"聪明不学"型孩子存在价值观认知错位,他们能熟练解出奥数题,却质疑"学这些有什么用",这种认知失调源于知识获取与价值体验的断裂,当孩子无法将课堂知识与社会实践、个人发展建立有效连接时,学习行为就会失去意义支撑。

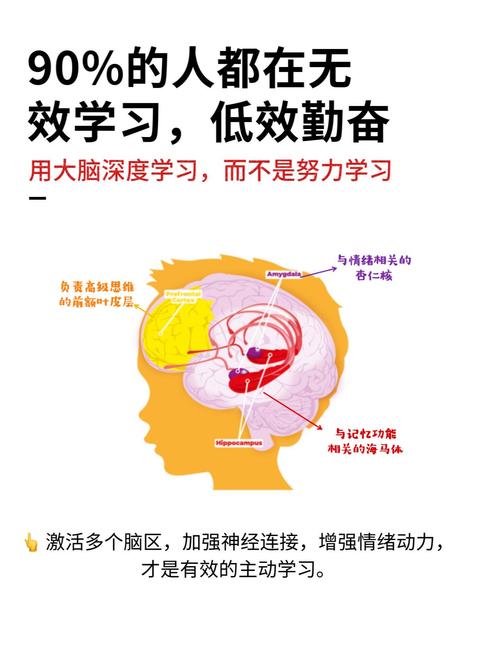

神经教育学研究发现,长期处于高压环境中的儿童,其前额叶皮质活跃度会下降27%,某重点小学的跟踪调查显示,在家长过度强调排名的学生群体中,48%出现不同程度的习得性无助症状,这些孩子像被设定好程序的机器人,在机械完成学习任务的同时,逐渐丧失了探索未知的原始冲动。

海淀区某示范性高中的教学实验表明,采用传统讲授法的班级,高阶思维问题解决能力比项目式学习班级低34%,那些在编程社团中如鱼得水却厌恶物理课的学生,他们的认知风格往往与现行教学方式存在结构性矛盾,这种矛盾就像给左撇子强行使用右手工具,必然导致效率损耗与心理抗拒。

重构动力的四维教育模型

清华大学学习科学实验室的"好奇心激发"项目证明,当学习内容与生活经验重叠度超过40%时,学生主动探索意愿提升62%,在广州某国际学校的实践中,教师将勾股定理教学与无人机航拍测量结合,使班级平均参与度从51%跃升至89%,这种教学创新犹如在孩子思维中安装磁石,让知识碎片自动吸附成型。

上海市教育评估院的跟踪研究显示,家长将关注点从分数排名转向学习过程后,子女的持续学习意愿提升2.3倍,杭州某初中开展的"学习目标定制计划"中,允许学生自主设计30%的作业内容,三个月后该年级的课外资料借阅量增长178%,这种转变犹如将驾驶座归还给孩子,让他们重新掌握成长的方向盘。

北京师范大学的跨学科团队研发的"认知风格适配系统",在某试点中学应用后,学生作业完成质量提升41%,系统通过分析学生的注意力曲线、信息处理偏好等数据,为每个孩子定制差异化的学习方案,这就像为不同体质的运动员设计专属训练计划,最大限度发挥个体潜能。

突破传统框架的创新实践

深圳某创新学校推行的"问题银行"制度,允许学生存入学习中遇到的困惑,兑换成研究课题,这种机制运行两年后,学生自主提出的研究项目增长300%,其中7项获得国家青少年科技创新奖,知识获取不再是单向灌输,而是变成充满惊喜的探险旅程。

在成都某重点小学的"职业日"活动中,学生需要运用数学知识设计咖啡馆运营方案,这种跨学科实践使抽象公式转化为可触摸的商业决策,参与班级的数学应用能力测试优秀率提升55%,当知识走出课本的围墙,孩子们突然发现了学习的真正魅力。

华东师范大学团队开发的"学习游戏化"平台,通过区块链技术将学习成就转化为可积累的成长积分,在某实验校区,85%的学生自愿完成额外挑战任务,知识留存率比传统教学组高39%,这种设计巧妙利用了青少年的竞争心理,将艰苦的攀登变成有趣的通关游戏。

教育不是往容器里注水,而是点燃内心的火焰,当我们放下"笨鸟先飞"的焦虑,停止用统一标尺丈量参差多态的智慧,那些暂时沉睡的聪明头脑终将苏醒,在北京某重点中学的年度颁奖礼上,曾经拒绝写作业的小宇站在科技创新奖的领奖台上,他设计的智能学习伴侣系统正在申请国家专利,这个案例告诉我们:每个孩子都是待开发的宝藏,教育的真谛在于找到打开宝库的专属钥匙。