假期作业困境的深层解读

在长达两个月的暑假里,许多家庭都会上演相似的场景:作业本安静地躺在书桌上,孩子却沉迷于手机游戏或动画片,家长从温和提醒到厉声催促,最终演变成家庭矛盾,这种普遍现象背后,折射出的不仅是简单的"偷懒"问题,更是当代教育面临的结构性挑战。

心理学研究表明,儿童对作业的抗拒本质上是一种"被动防御",当孩子将作业等同于惩罚性任务时,大脑会本能地激活杏仁核的应激反应,英国教育研究院的跟踪调查显示,78%的中小学生存在不同程度的"假期作业焦虑症",表现为拖延、注意力分散、情绪抵触等症状,这些行为不是简单的意志力薄弱,而是长期负面体验积累的心理反射。

走出教育误区的关键转折

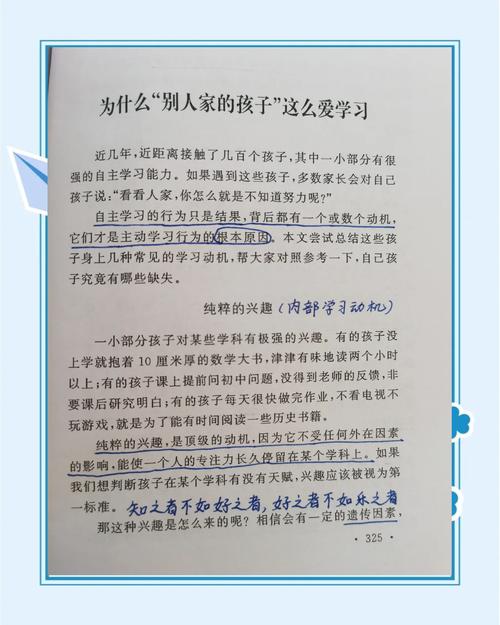

传统教育方式往往陷入三个认知陷阱:其一是将作业量与学习效果画等号,其二是用物质奖励构建虚假学习动机,其三是将孩子置于被动执行者的角色,这些做法看似短期有效,实则损害了孩子终身学习能力的培养。

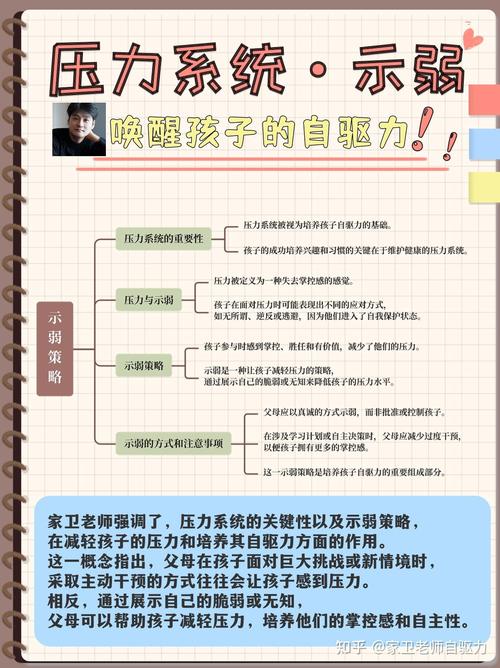

美国心理学家德西的自我决定理论指出,真正的学习动力源于三种内在需求:自主感、胜任感和归属感,当家长说"写完作业才能看电视"时,实际上是在用外部控制破坏自主感;当老师布置重复抄写作业时,是在削弱胜任感;当家庭环境充满批评指责时,则是在摧毁归属感。

重构学习动力的五大策略

角色转换:从监工到学习伙伴

北京某重点小学的实验项目显示,当家长改变说教方式,与孩子共同制定"家庭学习公约"时,作业完成效率提升40%,具体做法包括:

- 每周召开15分钟家庭会议,用思维导图规划作业进度

- 设置"家长静音时段",培养孩子独立作业习惯

- 建立"问题银行",将难题转化为共同探索的游戏

作业设计的科学转型

上海某教育机构研发的"三维作业模型"值得借鉴:

- 知识维度:基础练习不超过总量的30%

- 实践维度:设计社区调查、手工制作等实操任务

- 思维维度:设置开放式问题,如"为流浪动物设计庇护所"

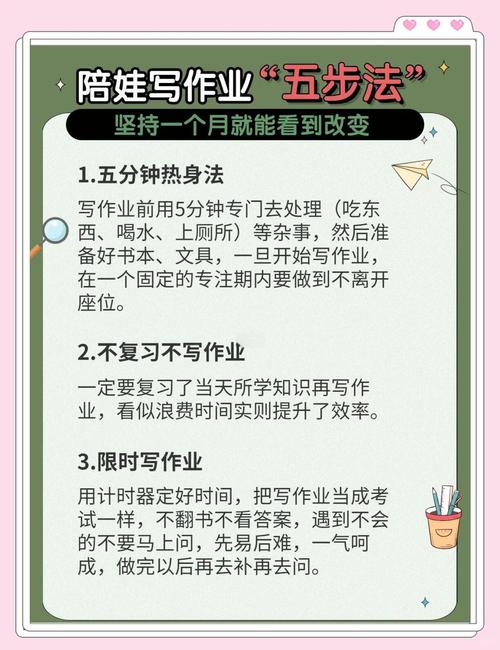

时间管理的艺术

采用"番茄工作法改良版":

- 25分钟专注学习+5分钟自由活动(非电子设备)

- 每完成3个周期获得"时间金币"

- 金币可兑换周末家庭活动选择权 某实验班数据显示,这种方法使作业效率提升65%,且90%的学生自愿延长学习时间。

游戏化激励机制

借鉴角色扮演游戏设计原理:

- 将作业任务转化为"知识副本"

- 设置经验值升级系统

- 组队完成跨学科挑战任务 广州某国际学校实践表明,这种模式使95%的学生主动要求增加作业难度。

环境营造的心理学智慧

哈佛大学环境行为学研究指出,特定空间设计能提升50%的学习专注度:

- 设置"学习能量站":配备计时器、解压玩具、知识卡片

- 采用"三区照明法":主光源300流明,辅助光源200流明,装饰光源100流明

- 布置"成长记录墙":可视化展示学习轨迹

典型案例的启示

杭州王女士的转型经历具有代表性,面对五年级儿子的作业对抗,她首先进行"家庭教育审计",发现存在三个问题:作业时间碎片化、奖惩制度随意性、亲子沟通单向化,通过实施"三阶段改造计划":

- 用两周时间建立作业仪式感(固定时段、专用空间、启动口令)

- 引入"作业选择权"机制(自主决定科目顺序和呈现形式)

- 创建"家庭学术沙龙"(每周分享学习心得) 三个月后,孩子不仅提前完成暑假作业,还自发开展"宋朝冷兵器研究"项目,在市级科创比赛中获奖。

长效机制的构建路径

培养自主学习能力需要系统化方案:

- 认知重塑:举办"家庭教育研讨会",理解"元学习"概念

- 工具升级:使用智能手环监测专注力曲线,配套定制化学习方案

- 生态营造:组建社区学习联盟,定期举办公益知识市集

- 评价转型:建立"成长档案袋",记录过程性学习证据

日本教育学家佐藤学提出的"学习共同体"理论强调,当孩子感受到自己是学习的主人时,内在动力就会自然生发,这需要我们打破"作业=任务"的固化思维,将其重构为探索世界的钥匙。

教育是一场静待花开的修行

面对假期作业的挑战,与其纠结于眼前的作业本,不如着眼培养受益终生的学习品质,当家长放下焦虑,孩子卸下防备,共同构建温暖而充满探索精神的学习生态时,那些曾经令人头疼的作业难题,终将转化为成长路上的垫脚石,教育的真谛不在于填满每个假期,而在于点燃永不熄灭的求知之火。