七月正午的阳光透过纱窗,在补习机构的走廊上投下斑驳光影,我作为教育心理咨询师,目睹过太多相似的场景:满脸疲惫的少年蜷缩在教室角落,母亲红着眼眶反复诉说"我们都是为了你好",补习班外墙上"冲刺重点""提分保障"的标语在暑气中扭曲,折射出当代家庭教育最普遍的焦虑。

揭开补课困局背后的教育真相

某重点中学初二学生小宇的案例极具代表性,这个曾经对航模充满热忱的少年,在父母安排的五个补习班轮转中逐渐失去光芒,直到某天他将物理试卷揉成团扔出窗外,这场积蓄已久的反抗才引起家长重视,经专业评估,小宇的案例并非个例,教育部门2023年调研显示:全国67.8%的中小学生存在不同程度的课外补习倦怠。

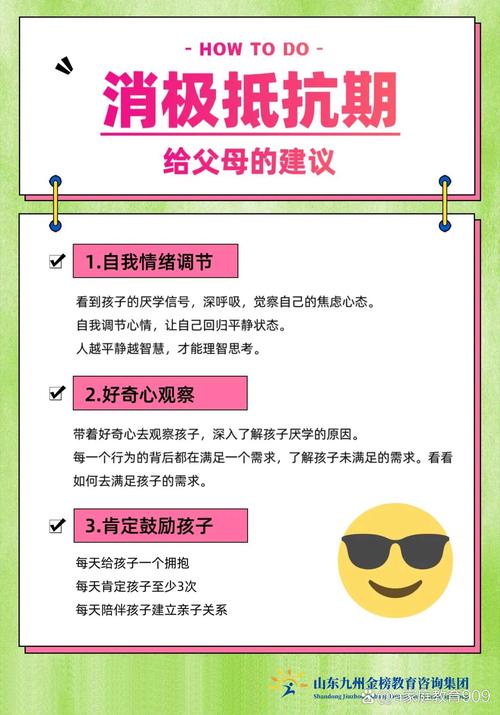

深层分析发现,抵触情绪往往源自三个维度:认知层面认为补习内容重复低效,情感层面产生被控制感,行为层面表现为消极对抗,神经教育学研究表明,当杏仁核持续处于高压状态,前额叶皮层的学习功能会被抑制,这正是强制补习适得其反的科学解释。

构建新型亲子对话的四个关键支点

-

倾听的"第三空间"营造 在朝阳区家庭教育指导中心,我们引导家长创设"无评判对话时间",比如张女士学会每天晚餐后与孩子进行20分钟"心灵散步",不谈成绩只聊见闻,三个月后,女儿主动谈起数学补习的困惑,这种自发沟通远比质问有效。

-

目标共建的协商艺术 海淀区王先生的做法值得借鉴,发现儿子抗拒英语补习后,他拿出世界地图:"我们来找找你想去的国家,看看需要什么语言能力。"这种将补习目标与人生愿景联结的方式,使孩子从"要我学"转变为"我要学"。

-

情绪识别的教育智慧 当孩子说"我就是不想去",真正表达的可能是"我觉得自己很失败"或"我需要休息",资深教师李敏建议采用情绪解码法:"你看起来有些烦躁,是因为作业太难还是老师讲课方式不适应?"这种精准共情能瓦解对抗心理。

-

自主权的渐进移交 南京外国语学校推行"学习主权计划",让学生自主制定周末学习方案,数据显示,参与该计划的学生课外学习效率提升42%,这印证了自我决定理论:自主性需求满足能显著提升学习内驱力。

重构学习生态的三大实践策略

-

个性化学习路径设计 在杭州某创新教育机构,每个学生都有专属的"学习基因图谱",通过认知风格测评和多元智能评估,为抗拒数学补习的小林设计出"建筑力学实践课",将几何知识融入模型制作,成功唤醒学习兴趣。

-

游戏化机制的自然嵌入 北京师范大学教育团队开发的"知识探险家"系统,将补习内容转化为剧情任务,朝阳区试点显示,使用该系统的学生每周自主学习时间增加5.2小时,证明游戏化设计能有效降低学习抵触感。

-

现实场景的迁移教学 深圳家长陈先生的做法颇具启发性,发现孩子抗拒作文补习后,他改为每周带儿子参与社区活动,引导观察记录,半年后,孩子的考场作文从干瘪的套路变成充满生命力的叙述,这种生活化学习往往事半功倍。

培育内驱力的长效培养机制

-

成长型思维的日常灌溉 哥伦比亚大学德韦克教授的研究证实,经常接收"你很努力"而非"你真聪明"评价的孩子,更愿意挑战困难,家长可以建立"进步银行",定期与孩子清点微小的成长足迹。

-

兴趣图谱的持续开发 教育心理学家建议每季度进行"兴趣探索日",提供编程、园艺、戏剧等多元体验,广州少年宫案例显示,参加过6次探索日的学生,78%找到了持续发展的兴趣方向。

-

家庭学习场的生态构建 将客厅改造为"家庭智慧角",父母与孩子共同学习,上海家庭教育研究院追踪发现,这类家庭的孩子自主学习意愿高出普通家庭2.3倍,证明身教重于言传。

教育觉醒:从焦虑到从容的范式转变

在东京大学藤田教授主持的跨文化研究中,中国家长的教育焦虑指数位居亚洲首位,这种集体焦虑催生的过度补习,恰似给成长中的树苗过量施肥,真正智慧的教育,应该如苏格拉底所言:"教育不是灌输,而是点燃火焰。"

当我们放下"补习=负责"的思维定式,便会发现处处是教育契机:超市购物清单是数学实践,家庭旅行攻略是地理课堂,甚至一次失败的烘焙都是珍贵的挫折教育,北京四中校长马景林说:"抗拒补课的孩子不是在反抗学习,而是在呼唤更有尊严的成长方式。"

教育的本质是唤醒而不是驯服,是点燃而不是填鸭,当我们用信任代替监控,用对话替代命令,那些曾经紧闭的心门自会缓缓开启,每个抗拒补习的孩子,都在用自己的方式诉说对成长的期待——他们真正需要的不是更多的课程,而是被看见、被理解、被赋予前行的力量,这或许就是破解补课困局最深刻的答案。