课堂走神:隐藏的成长信号

当家长收到老师“孩子上课不专心”的反馈时,焦虑往往随之而来,教育心理学研究表明,6-12岁儿童的注意力集中时间通常在15-25分钟之间,这与小学每节课40分钟的时长存在天然差距,与其将此视为问题,不如理解为儿童大脑发育过程中的自然现象,北京师范大学2023年发布的《基础教育阶段学生注意力发展白皮书》显示,约65%的低年级学生存在间歇性注意力分散现象,其中仅30%需要专业干预。

识别分心本质:五大常见诱因

- 生理发展型:前额叶皮质未完全发育导致自控力薄弱

- 知识断层型:前期基础薄弱造成理解困难

- 环境干扰型:教室布置、同桌互动等外部刺激

- 情感缺失型:缺乏师生正向联结导致学习动机不足

- 信息过载型:多媒体教学引发的感官疲劳

某重点小学的课堂观察发现,当教师连续讲解超过8分钟时,学生眼神游离频率增加42%,这提示我们:传统单向授课模式与儿童认知规律存在根本冲突。

六维干预方案:构建专注力支持系统

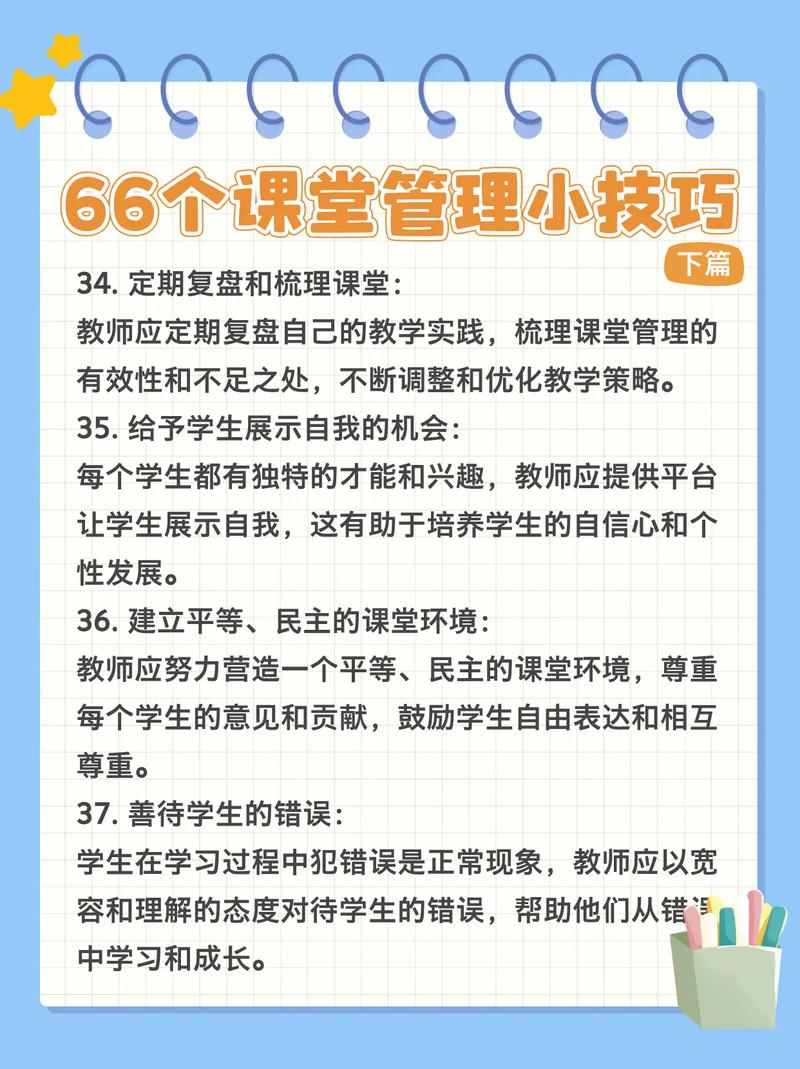

重构课堂节奏——番茄钟教学法改良版

将40分钟课程拆解为“10分钟讲解+3分钟互动+7分钟实践”的循环单元,例如数学课讲授分数概念后,立即组织学生用纸条进行折叠实践,上海某实验学校采用此模式后,课堂有效注意时长提升37%。

具身认知训练——多通道学习法

要求学生在听讲时同步完成“关键词记录(手部动作)-图示归纳(视觉加工)-同桌复述(语言输出)”三位一体任务,神经科学研究证实,多重感官参与可使记忆留存率从20%提升至75%。

建立正向反馈链——微观激励系统

摒弃笼统表扬,采用“即时-具体-过程性”评价:“王同学刚才在老师演示时,不仅看屏幕,还在同步做笔记,这种学习方法值得大家借鉴。”某班级实施每日3次精准反馈后,学生主动提问频次增长2.3倍。

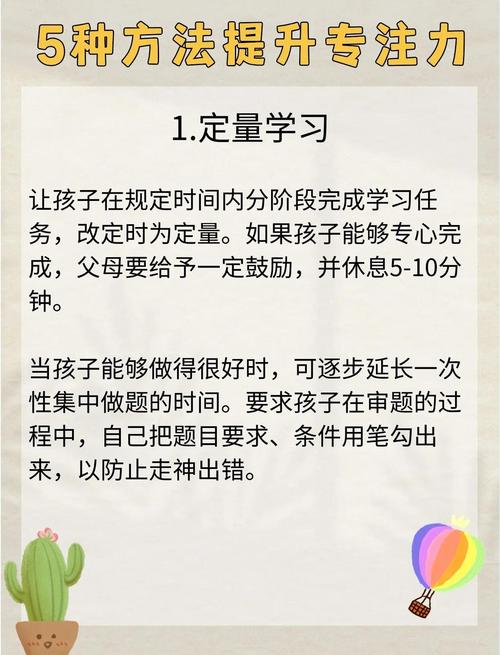

家庭环境重塑——学习生态优化

建议家长设置“学习准备期”:课前15分钟进行深呼吸训练,整理文具,饮用200ml温水,研究显示,规律化的预备程序可使专注力提升28%,同时避免书桌摆放玩具、电子设备等注意陷阱。

运动干预方案——前庭觉激活训练

每日安排10分钟平衡木行走、跳绳或眼球追踪练习,浙江大学附属儿童医院案例表明,持续4周的前庭觉训练,可使多动倾向儿童的课堂静坐时间延长22分钟。

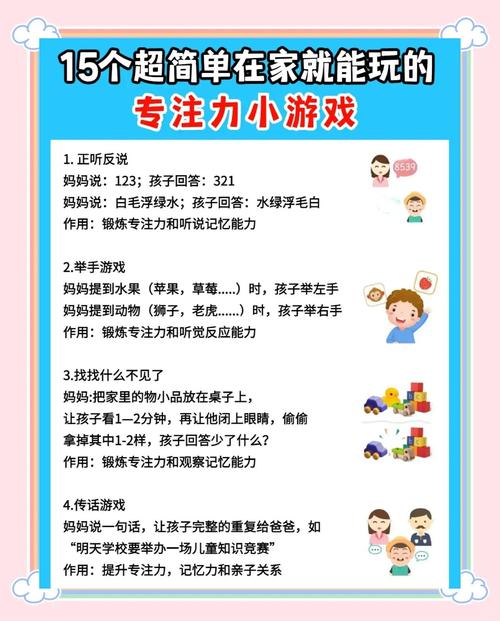

认知策略培养——元注意力训练

教给孩子“思维监控口诀”:“老师讲,耳朵醒;重点来,笔尖动;走神时,捏手心”,通过具象化自我提醒机制,帮助学生建立注意力的自我觉察与调节能力。

警惕过度矫正:教育中的平衡艺术

某地曾出现家长强制孩子每日进行1小时“专注力特训”,反而导致厌学情绪的典型案例,教育者需谨记:

- 允许合理范围内的注意力波动

- 关注走神内容而非频次(如是否围绕教学主题发散)

- 将15%的创造性分神视为创新思维萌芽

国际教育协会建议,教师每天应预留5-8分钟“自由思考时间”,允许学生在限定范围内进行思维漫游。

家校协同新范式:从对抗到共育

建议每月举行“课堂观察日”,邀请家长参与改良版课程,某校设计的“家长体验课”要求成年人全程盘腿坐在地垫上听讲,结果92%的家长表示“40分钟保持专注非常困难”,这种角色互换显著提升了家校理解度。

建立“注意力发展档案”,记录学生不同学科、时段的专注特征,某班主任通过数据分析发现,某生每逢阴雨天注意时长缩短50%,后经检查确诊为季节性光敏感,通过调整座位得以改善。

长效培养机制:从专注力到终身学习力

以色列教育部的追踪研究显示,在小学阶段获得科学注意力培养的学生,成年后职业成就指数高出对照组41%,这提示我们:

- 将目标从“按头听讲”转向“自我监控能力培养”

- 重视运动、艺术等非学科类活动的注意力迁移价值

- 构建“认知营养金字塔”:睡眠(30%)>运动(25%)>学习(45%)