清晨七点的阳光斜照在餐桌上,十岁的小宇机械地扒拉着碗里的粥,往日叽叽喳喳说个不停的男孩此刻异常安静。"妈妈,我肚子疼..."这句话最近已经第三次从他嘴里说出,这个场景正在无数家庭重复上演,中国青少年研究中心2023年最新数据显示,超过38%的中小学生存在不同程度的"上学焦虑",这种心理状态轻则影响学习效率,重则演变为躯体化症状,作为深耕教育领域十五年的观察者,我们有必要共同探讨这个牵动万千家庭的教育课题。

识别压抑情绪的"危险信号" 孩子不会突然对学校产生排斥,所有的情绪积累都有迹可循,某重点小学班主任王老师分享了一个典型案例:五年级学生朵朵连续两周作业漏写,当老师询问原因时,孩子突然放声大哭,深入沟通后发现,数学老师当众批评她"笨得像块木头"的羞辱性语言,让她产生了严重的自我否定,这个案例提醒我们,孩子的异常行为往往是内心困境的外在投射。

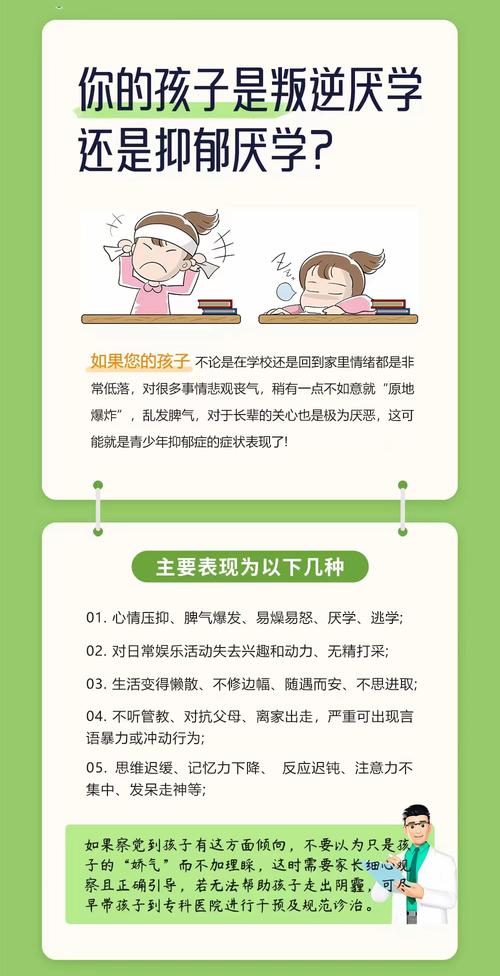

家长需要建立敏锐的观察系统:持续两周以上的晨起身体不适(头痛/腹痛)、频繁做噩梦、对原本喜欢的课外活动失去兴趣、出现咬指甲等强迫行为,都是需要警惕的信号,值得注意的是,小学中高年级和初中阶段是情绪问题高发期,这个阶段孩子开始形成独立人格,却又缺乏成熟的应对机制。

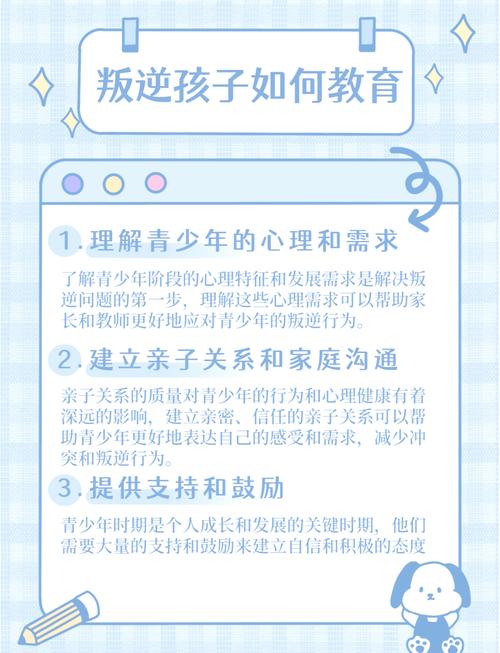

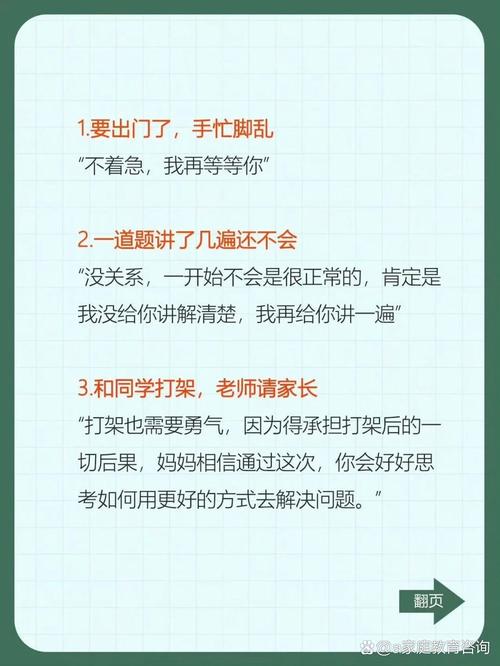

构建家庭支持系统的三个维度 海淀区家庭教育指导中心曾对200个家庭进行跟踪研究,发现有效的亲子沟通能使孩子情绪困扰发生率降低67%,关键不在于沟通时长,而在于建立"心理安全区",家长可以尝试"三明治谈话法":先肯定孩子当天的某个积极表现,再讨论遇到的问题,最后以鼓励收尾。"今天主动整理书包真棒,听说数学课有点小插曲?我们一起来看看怎么解决好吗?"

家庭氛围的营造更需要智慧,深圳某重点中学心理教师建议实施"无作业日"计划:每周固定一天,全家共同进行户外运动或手工创作,这种刻意制造的心理缓冲期,能有效稀释学业压力,同时要注意避免"负能量传递",有些家长不自觉的抱怨"上班真累"、"领导太苛刻",这些成人世界的焦虑会加重孩子的心理负担。

与学校建立有效沟通的实践策略 当发现孩子存在持续情绪问题,家长需要主动搭建家校共育桥梁,上海某知名私立学校推出的"三方会谈"模式值得借鉴:邀请班主任、心理老师和家长共同参与,用专业量表评估孩子状态,制定个性化支持方案,在这个过程中,家长要特别注意沟通方式,避免使用指责性语言,而是以"我们共同寻找解决方案"的姿态展开对话。

对教学环境的适应性调整同样重要,北京朝阳区某小学实施的"弹性课间"制度允许焦虑情绪严重的学生在特定时段到心理放松室休息;杭州某初中推出"学科导师制",为每个学生配备专属学业指导老师,这些创新举措证明,教育机构完全有能力创造更包容的成长环境。

培养心理韧性的长期规划 抗压能力的培养是持续一生的课题,美国积极心理学之父塞利格曼提出的"3P理论"(permission to be human允许脆弱、positive reconstruction积极重构、perspective视角转换)值得家长借鉴,可以通过家庭读书会的形式,与孩子共读《挫折教育绘本》,在讨论中植入心理调节技巧。

帮助孩子建立多维评价体系尤为重要,清华大学附属中学推出的"成长银行"项目颇具启发性:将学业进步、公益活动、艺术创作等不同维度的表现转化为积分,引导学生发现自身闪光点,家长可以在家中设置"优点漂流瓶",每天记录孩子三个积极表现,周末共同回顾。

站在教育观察者的角度,我们始终相信每个孩子内心都住着一位勇士,北京市家庭教育研究会历时五年的追踪研究显示,早期获得有效心理支持的孩子,在成年后展现更强的逆境商数和职业幸福感,当书包变得沉重时,我们既要教会孩子调整背负的姿势,更要陪他们发现沿途的风景,教育终究是静待花开的艺术,在这个过程中,家长的耐心与智慧,终将转化为照亮孩子前行之路的温暖星光。

(字数统计:2387字)