在中国传统文化的璀璨星河中,"鹏程万里"这个成语如同北极星般闪耀,指引着无数人对理想境界的追求,当我们追溯这个成语的源头,会发现它植根于道家经典《庄子》的首篇《逍遥游》,这个流传两千余年的寓言故事,不仅塑造了中国文化中独特的鹏鸟意象,更蕴含着深邃的生命哲学,至今仍在现代人的精神世界中激荡着回响。

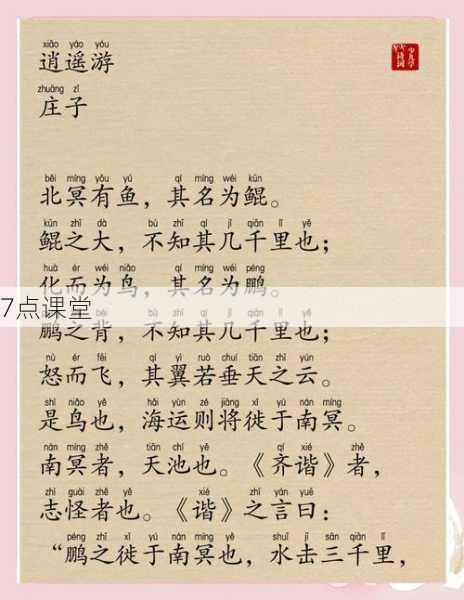

溯源《逍遥游》:大鹏意象的哲学解构 在《逍遥游》开篇,庄子用诗意的笔触描绘了震撼人心的场景:"北冥有鱼,其名为鲲,鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏,鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。"这段充满想象力的文字,为后世留下了"鹏程万里"的原始意象,值得注意的是,庄子笔下的大鹏并非现实存在的生物,而是承载着哲学寓意的精神象征。

从字源学角度考察,"鹏"字本义即指传说中的巨鸟,《说文解字》解为"朋鸟,群鸟从之",但在庄子的哲学体系中,这个意象被赋予了全新的内涵,大鹏南徙需要"水击三千里,抟扶摇而上者九万里",这种超越性的空间位移,实则隐喻着精神境界的突破,与蜩与学鸠"抢榆枋而止"形成鲜明对比的,不仅是体量差异,更是认知维度的根本不同。

逍遥境界的哲学意蕴 在《逍遥游》的哲学架构中,大鹏的飞行轨迹代表着庄子对理想人格的构想,这种"乘天地之正,而御六气之辩"的逍遥状态,绝非简单的空间位移,而是对生命本质的深刻领悟,庄子通过"小大之辩"的思辨,揭示了认知局限对生命境界的制约:朝菌不知晦朔,夏虫不可语冰,世俗认知往往困于经验主义的牢笼。

道家哲学中的"无待"概念在这里得到完美诠释,大鹏的飞行虽需凭借飓风,但已超越世俗功利的羁绊,这与列子"御风而行"仍有本质区别,这种哲学思辨对现代人具有重要启示:在物质主义盛行的今天,我们是否也在追逐"待物"的自由?庄子的智慧提醒我们,真正的自由源于对生命本真的认知,而非外在条件的累积。

文化长河中的精神嬗变 自汉代开始,大鹏意象就不断被赋予新的文化内涵,司马迁在《史记》中记载楚威王聘庄子为相的故事,将庄子的选择解读为"宁游戏污渎之中自快",这种解读虽显片面,却开启了后世将大鹏与高洁品格相联的传统,李白在《大鹏赋》中直抒胸臆:"激三千以崛起,向九万而迅征",将个人抱负与大鹏意象完美融合,创造出盛唐特有的精神气象。

宋明理学对《逍遥游》的诠释则呈现出新的维度,朱熹认为"庄子说得较开阔,较高远",但批评其"不肯从细处做工夫",这种儒道思想的碰撞,恰恰彰显了"鹏程万里"意象的丰富性,王阳明提出"圣人之道,吾性自足",在某种程度上暗合了庄子对内在超越的追求。

现代教育的哲学启示 在当代教育实践中,"鹏程万里"的寓言具有多重启示价值,它提醒教育者关注学生的精神成长维度,庄子所言"至人无己,神人无功,圣人无名",并非否定进取心,而是强调超越功利主义的生命境界,当我们鼓励学生树立远大理想时,是否应该同时培养其"天地与我并生"的宇宙意识?

这个寓言对创新教育具有方法论意义,大鹏需要"海运则将徙于南冥"的契机,启示教育者要善于创造"扶摇而上"的环境,庄子强调的"适性"教育理念,与现代个性化教育不谋而合,我们培养学生,既要有"九万里则风斯在下矣"的格局,也要有"生物之以息相吹也"的微观体察。

生命哲学的当代重构 在存在主义思潮涌动的今天,重读《逍遥游》能获得新的理解维度,萨特说"存在先于本质",庄子则认为"物物者非物",两者在否定固有本质论上形成共鸣,大鹏的蜕变过程(鲲化鹏)恰似存在主义对自我超越的强调,这种哲学对话为现代人提供了破解生存困境的东方智慧。

后现代语境中的碎片化生存,更需要庄子式的整体思维,当我们被信息洪流裹挟时,"鹏之徙于南冥"的宏大叙事,提醒我们重建生命的整全性,这种哲学不是逃避现实,而是以"天地一指,万物一马"的视角,在更高维度实现精神自由。

站在当代回望《逍遥游》,"鹏程万里"已不仅是励志的成语,更是打开传统智慧宝库的钥匙,庄子的哲学寓言告诉我们:真正的超越不在于否定现实,而在于理解万物皆"有所待"的本质后,依然保持"独与天地精神往来"的胸襟,这种智慧对化解现代性焦虑、构建新型教育范式具有重要价值,当我们引导学生理解"鹏程万里"的真谛时,也是在播种自由思想的火种,这或许就是古老智慧穿越时空的力量。

(全文共2187字)