在中国传统文化符号体系中,牡丹以其雍容华贵的姿态独树一帜,这朵源自秦岭山脉的野生花卉,历经三千余年的文明沉淀,早已超越植物学范畴,成为承载民族审美理想与价值追求的文化图腾,当我们以教育视角重新审视牡丹文化,会发现其中蕴含着丰富的育人智慧与时代价值。

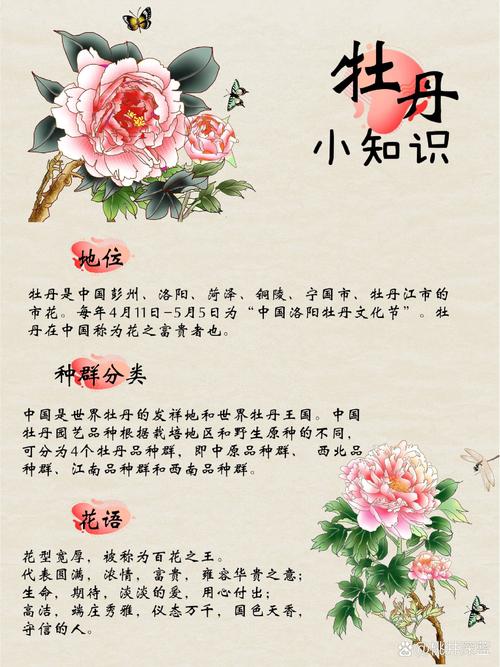

牡丹文化的历时性建构 牡丹文化的形成绝非偶然,据《神农本草经》记载,秦汉时期牡丹已作为药用植物进入典籍,真正完成从药用价值到文化象征的蜕变始于隋唐时期,这与当时开放包容的盛世气象密切相关,唐玄宗在兴庆宫沉香亭前赏牡丹,命李白作《清平调》三首,"云想衣裳花想容"的千古绝唱,将牡丹与盛唐气象完美融合,宋代理学家周敦颐在《爱莲说》中虽推崇莲花,却也不得不承认"牡丹,花之富贵者也",这恰反映出牡丹文化在士人阶层中的深远影响。

明清两代是牡丹文化世俗化的重要阶段,北京法源寺牡丹诗会、曹州(今菏泽)牡丹谱系的形成,标志着牡丹文化从宫廷走向民间,光绪三十一年(1905年),牡丹被清廷正式定为国花,其文化地位达到历史巅峰,这些历史节点的演变过程,实质上映射着中华民族审美意识的演进轨迹。

文化符号的多维解读 牡丹作为文化符号的丰富性,体现在其承载的多重象征体系,在传统绘画领域,徐熙的《玉堂富贵图》以牡丹配玉兰、海棠,构建出"满堂富贵"的吉祥寓意;赵之谦的《牡丹图》则通过水墨晕染,展现文人雅士的审美追求,工艺美术方面,宋代耀州窑的刻花牡丹纹、明清景泰蓝的掐丝牡丹图案,都将植物形态升华为程式化的艺术语言。

民俗层面,西北地区的"牡丹秧歌"、河南洛阳的牡丹灯会,将植物特性转化为动态的文化仪式,在语言系统中,"国色天香""富贵长春"等成语,牡丹纹样的钱币、邮票等现代载体,持续强化着其文化符号的传播力,这种多维度的文化表达,为当代美育提供了丰富的教学资源。

教育场域中的文化解码 牡丹文化蕴含的德育价值值得深入挖掘,其生长特性——历经寒冬积蓄养分,春日绽放绚烂花朵,恰似"厚积薄发"的人生哲理,苏轼"牡丹松桧一时栽,富贵荣华春色回"的诗句,揭示出成功需要耐性与时机的深刻启示,现代教育者可借此引导学生理解"延迟满足"与持续努力的重要性。

在劳动教育层面,牡丹栽培技术本身即是生动的实践课程,从嫁接、施肥到花期调控,每个环节都蕴含着尊重自然规律的生态智慧,洛阳农林科学院的牡丹培育基地,通过让学生参与控花实验,将生物学知识与工匠精神培养有机结合。

审美教育方面,牡丹文化提供了绝佳的审美范式,对比唐代周昉《簪花仕女图》中的工笔牡丹与八大山人的水墨写意,可以引导学生理解艺术表现的多样性,现代数字艺术中的牡丹元素创新应用,则能架起传统美学与当代审美的沟通桥梁。

现代传承的创新路径 在文化传承场域迁移的今天,牡丹文化需要创造性转化,故宫博物院推出的"牡丹锦囊"数字藏品,利用区块链技术实现传统文化资源的现代转化;河南卫视《牡丹仙子》舞蹈剧,通过全息投影技术重现武皇赏花场景,都是值得借鉴的传承范式。

教育实践中的创新案例更具启示意义,北京市某中学开发的"牡丹STEAM课程",整合植物学、化学(色素提取)、数学(花型几何分析)、艺术设计等学科,使传统文化学习成为跨学科实践的载体,菏泽学院设立的牡丹产业学院,将文化传承与区域经济发展相结合,培养复合型专业人才。

国际传播层面,牡丹文化正在产生新的文化附加值,2019年北京世界园艺博览会上,牡丹与芍药的杂交品种"东方金"引发国际园艺界关注;中国援非农业项目中,牡丹栽培技术成为"绿色丝绸之路"的文化使者,这些实践为传统文化对外传播提供了新思路。

文化基因的当代激活 面对文化消费的数字化转型,牡丹文化需要构建新的叙事体系,短视频平台上的牡丹栽培达人、数字绘画中的牡丹NFT作品、元宇宙空间的虚拟牡丹园,这些新兴载体正在重塑文化传承的形态,但需要警惕的是,技术赋能不能消解文化深度,商业开发不应扭曲文化本真。

在教育领域,我们更应关注文化基因的活化传承,通过建立牡丹文化主题研学基地、开发AR植物观察课程、组织牡丹主题创客大赛等方式,让年轻一代在体验中理解传统文化,在实践中创新文化表达,这种"传创结合"的模式,或许能为传统文化教育开辟新径。

牡丹文化的千年传承史,本质上是中华民族不断自我认知、自我表达的精神成长史,从长安城牡丹竞放的盛唐气象,到数字空间中绽放的虚拟花朵,这朵文化之花的生命力,正在于其既能深植传统土壤,又善汲时代清泉,当我们以教育者的眼光重新打量这份文化遗产,看到的不仅是过往的辉煌,更是通向未来的文化密码,在文化自信建设的当下,牡丹文化的传承创新,恰似一面明镜,映照出传统与现代的对话可能,启示着文明传承的教育真谛。

(全文约2380字)