一个被误解的教育寓言

《格林童话》中《称心如意的汉斯》常被误读为不思进取的劝诫故事:汉斯用七年的劳动换来一块金子,却在归途中不断交换,最终两手空空却满心欢喜,在功利主义视角下,这个童话似乎成了反面的教材案例,但若深入剖析,我们会发现其中蕴含的教育智慧远超表面认知。

在童话的深层结构中,汉斯的每次交换都伴随着认知升级:他用沉甸甸的金子换来骏马,因驾驭困难而改换奶牛,又在挤奶失败后换取猪崽,最终用宰杀不便的猪崽换来磨刀石,当磨刀石坠入井中时,他反而获得了解脱的喜悦,这个看似荒诞的过程,实则暗含从物质占有到精神自由的蜕变轨迹,与现代教育心理学中"最近发展区"理论不谋而合。

德国教育学家福禄贝尔曾指出:"游戏是儿童认识世界的途径。"汉斯的交换行为恰似儿童在游戏中不断试错的过程,他在与铁匠、牧人、屠夫的互动中,逐步建构起对价值、劳动、需求的认知网络,这种动态的学习过程,远比被动接受既定的"正确答案"更有教育价值。

量规化的童年:现代教育困境的魔幻现实

某重点小学的晨读场景令人深思:二年级学生背诵的不是童谣,而是《大学》《中庸》,家长群里流传着"海淀六小强"的升学秘笈,幼儿园中班开始奥数启蒙已成常态,这种教育军备竞赛制造出吊诡的景观——儿童的知识量呈指数级增长,但问题解决能力与创新思维却持续滑坡。

教育焦虑催生出畸形的评价体系:某机构推出的"儿童素质测评系统"将8岁孩子的创造力量化为87.5分,把情感表达拆解为12项指标,这种机械化的评估方式,恰似童话中汉斯最初背负的那块金子——看似价值明确,实则在真实生活场景中难以兑现。

过度教育的恶果正在显现:上海某三甲医院儿童心理科数据显示,2022年就诊的焦虑症患儿中,67%与学业压力直接相关,这些孩子像被困在黄金枷锁中的汉斯,背负着家长转嫁的人生期待,在标准化赛道上艰难前行,逐渐丧失了感知幸福的能力。

突围之路:重构教育的价值坐标系

芬兰教育改革的启示值得深思:他们取消学科界限,推行"现象教学",让学生通过"欧洲难民危机"这样的现实课题,整合地理、历史、语言等多学科知识,这种教育模式与汉斯的"交换学习法"异曲同工——在真实情境中建立认知连接,培养可迁移的核心素养。

北京史家胡同小学的"服务性学习"实践提供了本土化范例:四年级学生通过调研胡同公厕改造需求,完成从数据收集、方案设计到预算编制的全过程,这种项目制学习不仅培养了实践能力,更让学生体会到知识创造价值的真实愉悦。

建立多元评价体系需要制度突破:浙江某中学试点"过程性成长档案",记录学生的创意草图、失败实验、志愿服务等非标准化成果,这种评价方式如同童话结尾的清澈井水,映照出每个生命独特的成长轨迹,让教育回归启迪智慧的本质。

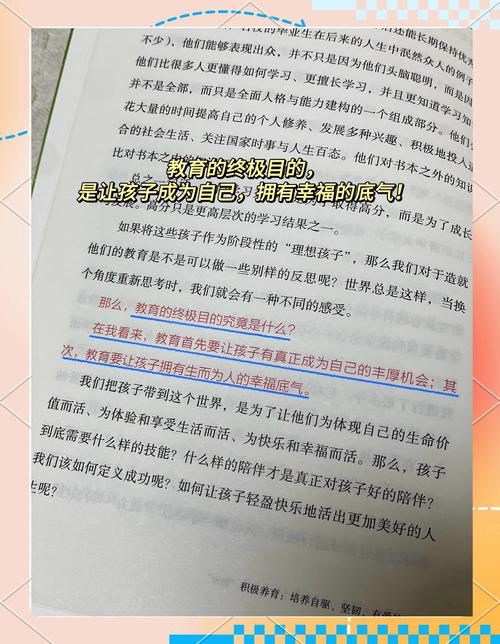

站在教育转型的十字路口,我们更需要童话的治愈力量,当教育不再执着于打造"黄金履历",当学习重新成为探索世界的快乐旅程,每个孩子都能像归乡的汉斯那样,在看似"失去"的过程中获得真正的成长自由,毕竟,教育的终极目标不是装满知识的行囊,而是点燃探索的火炬——这或许就是跨越两个世纪的童话给予当代教育最深刻的启示。