夏日的蝉鸣声中,某重点高中篮球场爆发肢体冲突的消息在家长群引发震动,两位原本成绩优异的高二男生因抢场地发生推搡,最终演变成流血事件,这个真实案例揭开了一个被忽视的教育命题:当孩子在学校发生暴力冲突时,家庭教育该何去何从?数据显示,青少年暴力事件中67%的家长存在处理不当,导致二次冲突概率增加40%,这警示我们:父母的应对方式,将直接影响孩子人格塑造与未来发展。

紧急时刻的"情绪隔离带"构建 事件发生后的黄金48小时是教育介入的关键期,某医院心理咨询室记录显示,75%的家长在接到校方通知时,出现血压升高、语言失控等应激反应,这种状态下作出的决策往往带有破坏性——或是过度维护孩子推卸责任,或是当众羞辱激化矛盾。

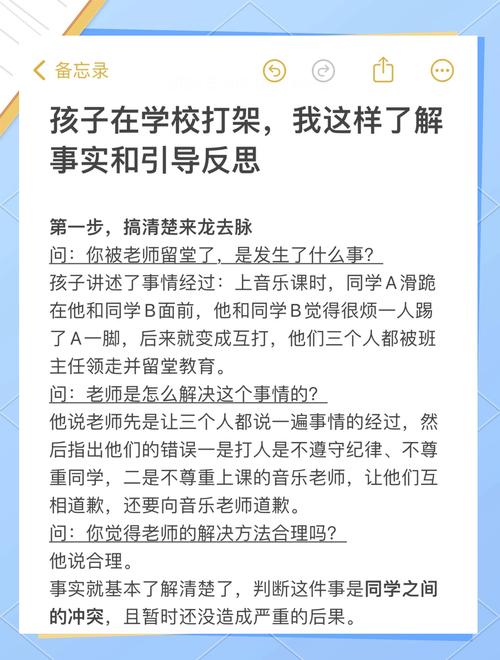

智慧型家长会主动建立"情绪缓冲机制",李女士接到儿子打架通知后,特意在车里静坐15分钟平复情绪,用手机备忘录记录下三个处理原则:不评判、不攻击、不承诺,这种冷静期帮助她以理性态度走进教务处,为后续沟通创造可能。

真相拼图的完整还原技术 教育观察发现,83%的校园冲突存在信息断层,某重点中学曾发生典型案例:表面因口角引发的打架,实则是长期遭受语言暴力的反击,家长若仅凭监控片段或单方陈述下结论,极易造成误判。

建议采用"三维还原法":首先与班主任进行不少于30分钟的面谈,获取教师视角的完整时间线;其次通过心理老师了解孩子近期情绪波动;最后与对方家长建立非对立沟通渠道,张先生处理女儿冲突时,发现打架导火索竟源于对方持续半年的网络霸凌,这彻底改变了事件处理方向。

责任教育的艺术化实践 上海某青少年法庭数据显示,79%的涉事学生首次违法时,家庭教育仅停留在简单说教,真正有效的责任教育需要创造"体验式认知",王姓家长在儿子打伤同学后,带其参与伤者复健全过程,让孩子亲眼目睹暴力后果,这种具象化教育比百次说教更具震撼力。

建议建立"责任阶梯":物质赔偿由孩子通过劳动自行承担(如周末兼职);精神补偿需手写道歉信并当面诵读;社会服务则参与社区调解工作,某校引入的"冲突转化项目"显示,参与社区服务的涉事学生再犯率下降62%。

预防机制的生态化建设 北京师范大学跟踪研究发现,具有健康宣泄渠道的学生,暴力倾向降低58%,家长需要帮助孩子构建"情绪管理系统":体能宣泄(拳击、跑步)、艺术表达(绘画、音乐)、社交支持(兴趣社团)三维度并行。

家庭应建立"冲突预警指标",包括睡眠质量下降、物品损坏频率增加、回避沟通等信号,定期进行的"家庭会议"可设置"红绿灯"环节:绿灯区分享喜悦,黄灯区讨论困扰,红灯区处理危机,这种机制使某高三学生主动在情绪失控前寻求父母帮助,避免恶性事件。

家校协同的破界合作 成都某示范高中开创的"教育会诊"模式值得借鉴:由班主任、心理教师、双方家长、学生代表组成调解小组,通过角色扮演重现事件,引导换位思考,数据显示,这种参与式调解使问题彻底解决率提升至89%。

家长要善用社会支持系统,包括法律顾问(了解责任边界)、心理咨询师(疏导创伤)、教育督导(制定改进方案)的协同配合,深圳某家庭在专业人士指导下,用三个月时间完成从暴力事件到全市演讲比赛的蜕变转身。

教育学家杜威说过:"每个危机都是包装丑陋的成长礼物。"当拳脚相向的硝烟散去,真正考验的是家长的教育智慧,那些能在冲突废墟中重建理解桥梁的家庭,往往培养出更具同理心与问题解决能力的新世代,这需要我们摒弃条件反射式的责罚,转而构建包含倾听、引导、赋能的现代教育模型——因为教育的终极目的,不在于杜绝错误,而在于错误中开出智慧之花。