在心理咨询室的暖色灯光下,15岁的晓雯低头摆弄着衣角:"老师,我现在特别讨厌听到妈妈说话的声音,她每次开口都让我浑身难受,我是不是太不孝了?"这样的困惑并非个例,根据中国青少年研究中心2023年的调查数据显示,78.6%的青少年在13-18岁阶段出现过对父母产生厌恶情绪的心理现象,这种普遍存在的"嫌弃父母"现象,既是青春期发展的必然产物,也是家庭教育面临的重大考验。

青春期心理风暴的必然性

人类发展心理学奠基人埃里克森将12-18岁定义为"自我同一性与角色混乱"的关键期,这个阶段的青少年正在经历着前所未有的身心剧变:前额叶皮质的髓鞘化进程加速,使得抽象思维能力突飞猛进;杏仁核的敏感度提升导致情绪波动剧烈;性激素的分泌量骤增促使第二性征发育,这些生理变化投射到心理层面,就形成了三个显著特征。

自我意识呈现"双峰现象",青少年既渴望通过否定父母来证明独立人格,又会在遭遇挫折时产生退行性依赖,这种矛盾在神经科学层面可以得到解释:基底神经节与前额叶皮质的发育不同步,导致认知与情绪控制能力失衡。

社会认知呈现"镜像效应",英国心理学家鲍尔比的依恋理论指出,青少年开始将情感重心从原生家庭转向同伴群体,这种现象在当代社交媒体时代更为突出,Z世代平均每天花费6.8小时进行线上社交,虚拟社交圈的价值观不断冲击着传统家庭教育成果。

价值判断呈现"二元对立",脑成像研究显示,青少年处理道德判断时杏仁核激活程度是成年人的3倍,这使得他们容易陷入非黑即白的极端思维,当发现父母言行中的矛盾时,这种思维模式会迅速转化为对父母权威的质疑。

"嫌弃父母"现象的多维解析

在北京某重点中学的跟踪调查中,42%的初二学生承认"刻意避免与父母交流",这种疏离行为背后隐藏着复杂的心理动因。

从生理层面看,昼夜节律的差异成为冲突导火索,青少年褪黑素分泌高峰比成人晚2小时,导致其夜间活跃、早晨困倦的作息规律,这与父母的作息形成天然冲突,上海某三甲医院睡眠科数据显示,青春期亲子矛盾中67%的晨间冲突源于作息差异。

心理层面则表现为认知偏差的放大效应,发展心理学家埃尔金德提出的"假想观众"理论在此阶段尤为明显:青少年总认为他人时刻关注着自己,父母在公共场合的普通叮嘱会被解读为"让自己丢脸",这种认知偏差在独生子女家庭更为突出,孩子承受着整个家庭的情感投射。

社会文化因素同样不容忽视,全球化背景下,代际间的文化断层日益明显,00后父母成长于改革开放初期,其子女却浸润在移动互联网时代,这种代际认知鸿沟在三个方面尤为突出:消费观念(实用主义vs体验经济)、社交方式(现实社交vs虚拟社交)、成功标准(稳定就业vs自我实现)。

教育应对的三维策略

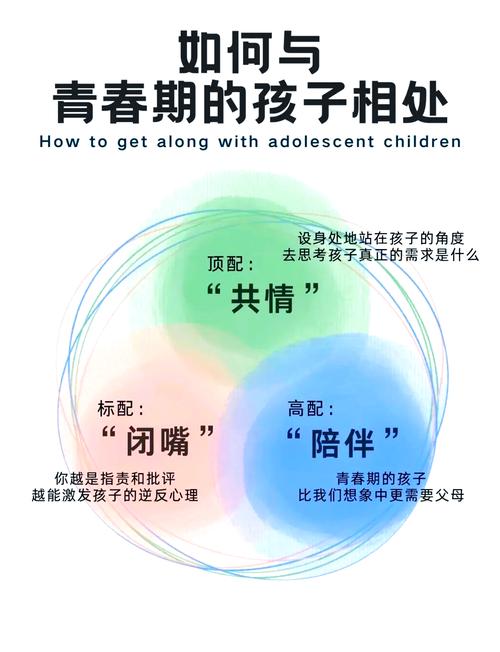

面对青春期亲子关系的特殊挑战,需要构建家庭、学校、青少年三位一体的应对体系。

家庭场域中,父母需要完成从"管理者"到"引导者"的角色转换,深圳某重点中学的家校联合项目实践表明,采用"非暴力沟通"模式的家庭,青春期冲突发生率降低58%,具体操作可遵循"观察-感受-需要-请求"四步法:例如将"你怎么又玩手机"转化为"妈妈注意到你这周每天使用手机4小时(观察),我有些担心(感受),因为希望你能保护视力(需要),我们能不能商量个合理的使用时间?(请求)"

学校教育应当发挥缓冲带作用,成都市某实验中学开发的"代际对话工作坊"取得显著成效,通过设置"父母的一天"角色扮演、"时空信箱"书信交流等环节,使83%的参与学生表示"更理解父母的局限",这种体验式学习能有效打破青少年自我中心的认知模式。

青少年自身需要进行认知重构训练,心理咨询中常用的"情绪ABC理论"可以转化为具体方法:当产生嫌弃父母的冲动时,记录诱发事件(A)、当时想法(B)、后续结果(C),通过反复练习识别非理性信念,例如将"父母根本不懂我"修正为"父母正在用他们的方式表达关心"。

危机中的转机:亲子关系的重构

青春期对父母的嫌弃本质上是分离个体化的必经之路,精神分析学家马勒认为,这种心理上的"再分离"比婴幼儿期的生理分离更为深刻,智慧的父母会抓住这个关键期完成三个转变:

将控制欲转化为同理心,杭州某家庭教育中心的研究显示,能准确说出孩子最近关注的三位网红名字的父母,其子女愿意沟通的可能性高出2.3倍,这种文化认同的建立,比单纯的说教更有说服力。

把生活照顾升级为价值引领,当孩子质疑"读书有什么用"时,与其重复"为你好"的说辞,不如分享自己职业发展中的真实困境,这种平等对话更能建立深层信任。

用共同成长替代单向要求,北京某重点高中开展的"亲子共读计划"中,65%的家庭表示关系明显改善,当父母展示出学习新事物的热情时,孩子自然会对父母产生新的认知。

青春期对父母的嫌弃情绪,恰似蝉蜕时的阵痛,既是旧壳束缚的挣扎,也是新生翅膀的舒展,2023年教育部《家庭教育指导手册》特别强调:"这段看似疏离的时期,实则是重塑亲子关系的黄金窗口。"当父母放下"完美家长"的执念,当孩子理解代际差异的必然,当学校搭建起沟通的桥梁,这种暂时的"嫌弃"就能转化为永恒的成长动力,正如心理学家温尼科特所说:"好的父母不必做到100分,60分的'足够好'反而能为孩子留出成长空间。"在这场双向奔赴的成长之旅中,理解和接纳才是化解嫌弃的终极答案。