——基于教育规律与人本理念的深度解析

当前校园冲突的现状与深层反思

近年来,学生辱骂教师事件在基础教育阶段呈现上升趋势,某市教育督导室2023年调研数据显示,辖区内67%的教师遭遇过不同程度的言语冲突,其中14%发展为当众辱骂事件,这些冲突背后折射出的不仅是师生关系问题,更是家庭教育、社会影响与教育体制等多重因素的叠加效应。

典型案例显示,一名初三学生因不满作文评分,在教室当众辱骂语文教师"评分不公",引发班级秩序混乱,深入调查发现,该生父母离异后长期疏于管教,其通过极端方式宣泄情绪的行为模式已持续两年,此类事件提醒教育者:处理不当可能造成师生关系永久性损伤,甚至引发法律纠纷。

处理辱师事件的核心原则

-

教育为本的转化原则 区别于简单的惩戒机制,教育转化强调将冲突转化为育人契机,根据埃里克森心理社会发展理论,青少年正处于角色同一性建立的关键期,其攻击性言行往往是寻求认同的外显表现,处理过程中应秉持"错误行为可纠正,成长需求需引导"的理念。

-

法治框架下的规范原则 依据《中小学教育惩戒规则》第十三条,辱骂教师属于"较重教育惩戒"范畴,但具体实施需严格遵循"程序正当、证据确凿、过罚相当"三大准则,某校在处理类似事件时建立三级听证制度(学生陈述、教师举证、家长参与),有效避免了处理争议。

-

人文关怀的柔性原则 北京市特级教师王立华团队的研究表明,78%的冲突事件当事人存在未被关注的心理需求,某案例中,教师发现辱骂行为学生手腕自残痕迹后,及时启动心理干预,最终化解了潜在的校园危机。

系统化处理流程构建

-

现场处置的"三要三不要" 要立即隔离冲突双方,防止事态升级;要保护教师尊严,维护基本教学秩序;要完整记录过程,留存音视频证据,切忌当众训斥激化矛盾,避免主观臆断责任归属,禁止采取体罚等非法手段。

-

多方联动的调查机制 组建由德育主任、心理教师、法律顾问、家长代表组成的调查组,通过"四维分析法"(行为表现、成长背景、心理测评、学业轨迹)还原事件全貌,某重点中学引入第三方社工机构进行家庭走访,发现涉事学生长期遭受家庭暴力,为后续处理提供了关键依据。

-

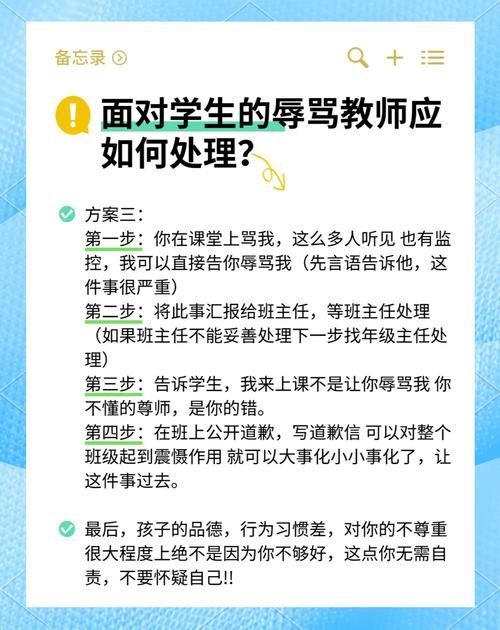

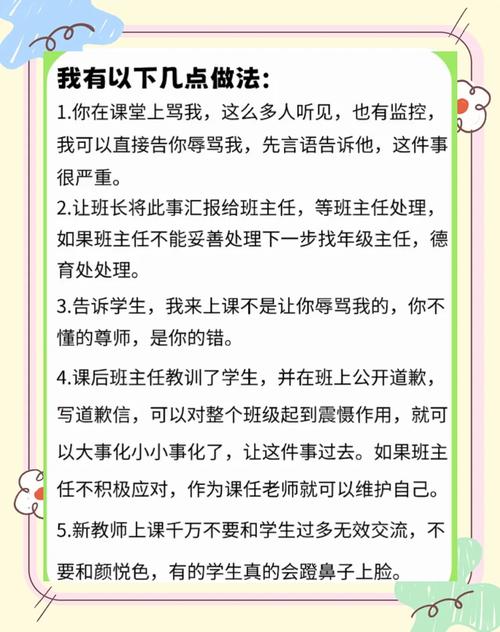

分级分类的处理策略 (1)偶发性情绪失控:采用"三步调解法"—书面检讨、主题班会、志愿服务,某校组织冲突双方共同参与社区服务,在协作中重建信任。 (2)重复性故意行为:启动"教育惩戒+心理干预"组合方案,包括不超过一周的停课反省、签订行为契约、定期心理咨询等。 (3)涉及违法线索:依法移交司法机关,如某职校学生在网络平台恶意诽谤教师案,最终由公安机关介入处理。

长效预防机制的建立

-

教师沟通能力提升计划 开展"非暴力沟通"专项培训,研发"师生对话情境模拟"课程,上海市某区推行"教师情绪管理认证",将冲突化解能力纳入职称评审体系。

-

学生情绪管理课程体系 开发"冲突解决工作坊""压力释放训练营"等体验式课程,芬兰教育模式中的"现象教学法"值得借鉴,通过情景剧排演引导学生掌握理性表达技巧。

-

家校共育平台的优化 建立"家庭教育指导师"制度,对问题家庭进行入户指导,广东省某校创设"亲子沟通日志",要求家长每日记录与孩子的有效对话时长。

典型案例深度剖析

初二男生张某因手机被没收辱骂班主任,处理过程:①心理评估显示存在焦虑倾向;②家长签订家庭教育承诺书;③学生参与校园调解员培训,半年后该生成为班级矛盾调解志愿者。

高一女生网络辱骂教师事件,处理亮点:①法律顾问出具网络行为警示书;②信息技术教师指导制作网络安全课件;③组织网络文明主题辩论赛,该案例被编入地方德育教材。

教育本质的回归与超越

处理辱师事件的最高境界,是将其转化为师生共同成长的教育资源,北京十一学校推行的"道歉教育学",通过仪式化的谅解仪式,使86%的冲突当事人建立起更深厚的师生情谊,这启示我们:教育的真谛不在于消灭问题,而在于如何智慧地让问题成为滋养成长的养分。

构建新型师生关系的时代命题

面对校园冲突,教育者既要守住师道尊严的底线,更要具备破茧成蝶的智慧,当我们将每个冲突事件视为检视教育系统的镜子,把每次处理过程当作完善育人机制的契机,就能在坚守与创新中,答好新时代师生关系建设的历史命题,这需要教育行政部门、学校、家庭和社会形成合力,共同营造尊重、理解、包容的成长生态。