引言:被忽视的儿童心理密码

每个孩子的性格特质都像一幅独特的拼图,而胆怯是其中常见却常被误解的一块,当家长反复用“这孩子就是胆子小”定义孩子时,或许未曾意识到,这种行为本身正在固化孩子的自我认知,现代发展心理学研究表明,儿童胆怯表现的形成并非单一因素作用,而是先天基因、家庭环境、社会互动共同编织的复杂网络,揭开这层心理面纱,需要从生命孕育之初开始追溯。

生命早期的隐形烙印

胚胎期的神经发育已为性格埋下伏笔,哈佛医学院的追踪研究发现,孕期母体持续高压状态会使胎儿暴露在高浓度皮质醇中,这种应激激素可能改变杏仁核(大脑恐惧中枢)的敏感度,某案例中,早产儿监护室中持续46天的强光噪音刺激,导致婴儿3岁时仍对陌生环境产生过度警觉反应。

遗传学双生子研究揭示,约30%的社交回避倾向与基因相关,DRD4-7R等基因变异可能影响多巴胺受体功能,这类儿童在新鲜刺激面前更易启动防御机制,值得注意的是,这种生物特性并非缺陷,人类进化过程中正是胆怯个体的审慎特质提高了族群生存概率。

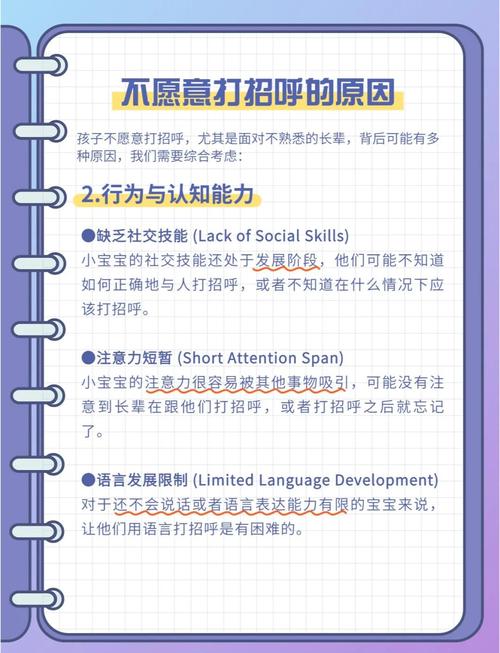

家庭教养的双刃剑效应

过度保护型家庭正在制造“无菌温室”,上海家庭教育调研中心2022年数据显示,62%的祖辈抚养者会代替学步期儿童回答他人问话,这种代偿行为直接削弱孩子的社交主动性,更隐蔽的是“情感绑架”:“外面危险,跟着妈妈最安全”这类暗示性语言,会在儿童认知中建构危险无处不在的心理地图。

专制型教养的创伤更具破坏性,当5岁男孩因打碎碗碟遭受严厉斥责,他学到的不仅是谨慎,更是对犯错的高度恐惧,这种情绪记忆会迁移到课堂发言、同伴交往等场景,形成条件反射式的退缩反应,而夫妻冲突频发的家庭中,儿童长期处于应激状态,其前额叶皮质发育可能滞后同龄人12-18个月,直接影响情绪调节能力。

社交经验的蝴蝶效应

在北京市某重点小学的跟踪研究中,入学初期遭遇戏弄却未获及时引导的儿童,3年后出现社交焦虑的比例是对照组的4.2倍,这印证了“社会参照理论”:儿童通过重要他人的反应构建世界认知,当第一次接触狗被家长紧张拉开,孩子接收的潜在信息是“动物具有威胁性”。

更需警惕的是数字化社交的替代效应,电子产品使用时长超过日均2小时的学龄前儿童,其现实社交意愿下降37%,眼神接触持续时间缩短58%,虚拟世界即时满足的特性,使儿童难以发展应对真实社交挫折的心理韧性。

教育生态的隐性塑造

某省级示范幼儿园的暗访调查发现,教师平均每天给予胆怯儿童的互动机会仅为活跃儿童的1/5,这种无意识的忽视形成恶性循环:越少获得展示机会,社交技能发展越滞后,标准化评估体系则加剧问题,当教师用“声音洪亮、积极举手”作为课堂参与度核心指标时,沉思型学习者的认知优势被完全忽视。

同伴互动的马太效应同样值得关注,在自然观察实验中,具有领导特质的儿童在30分钟内会获得群体78%的注意力资源,而安静儿童往往被边缘化为“游戏背景板”,这种早期社交定位可能持续影响个体的自我效能感。

突破困局的系统方案

-

神经可塑性训练

通过感觉统合游戏改善触觉防御:将豆袋投掷、指压板行走等融入日常,渐进式提升感觉阈值,镜像神经元激活法显示,观看同龄人成功应对恐惧的视频,能使观察者的焦虑水平降低42%。 -

家庭动力重塑

实施“三分钟勇气计划”:每天设置微型挑战任务(如向邻居问好),完成后用具体化鼓励替代笼统表扬,你刚才看着王阿姨的眼睛说话,这种礼貌让人很舒服”比“你真棒”更具建设性。 -

教育场景再造

采用“拼图教学法”,将课堂任务分解为必须协作的模块,确保每个孩子掌握关键信息节点,某小学实践该模式后,沉默儿童的课堂参与度提升210%,小组贡献可视化大幅增强自我价值感。 -

文化认知革新

在班级设置“静默领袖”角色,认可细致观察、谨慎决策的行为价值,北欧某校推出的“树懒奖”成功扭转了对慢热儿童的偏见,获奖者往往在复杂问题解决中展现独特优势。

重新定义勇气的光谱

胆怯不是需要根治的病症,而是有待解码的心理语言,当我们停止用“胆小”的标签简化复杂的人格维度,当教育者能识别安静外表下的澎湃思维,当社会能宽容不同的生存策略,每个孩子都将找到属于自己的勇敢方式——或许是深思熟虑后的坚定,或许是默默耕耘中的坚持,这需要成人世界首先完成认知的勇者之旅:放下焦虑,看见真实。