早春的校园里,白玉兰绽放得热烈,三年级班主任李老师却发现教室角落的小雨始终低着头,这个能把《昆虫记》倒背如流的女孩,在周记里写道:"同学们都像盛开的花,只有我是落在泥土里的花瓣。"这并非个案,中国青少年研究中心2023年发布的《青少年心理健康蓝皮书》显示,62.7%的中小学生存在不同程度的自我否定倾向,这种隐形的心理危机正在侵蚀着成长花园的根基。

解构"比较漩涡"的形成机制

社会比较理论创始人费斯廷格指出,人类天生具有通过比较定位自我的本能,但在数字时代,这种本能被异化为持续的自我消耗,某重点小学的心理咨询记录显示,孩子们最常出现的焦虑场景包括:体育课分组时捏紧的衣角、钢琴考级等候区颤抖的双手、朋友圈点赞数引发的失眠。

在笔者跟踪研究的37个案例中,13岁的阳阳具有典型性,这个能独立组装机械臂的少年,因数学成绩处于班级中游,持续三年用指甲在书桌刻"笨"字,神经科学研究表明,长期自我否定会导致前额叶皮质活动抑制,进而形成"失败预期"的神经回路,就像阳阳在访谈中说的:"每次考试前,我都能听见脑子里有个声音在说'你不行'"。

更值得警惕的是,社交媒体构建的"完美镜像"正在加剧这种认知扭曲,某短视频平台数据显示,#别人家的孩子#话题播放量达48亿次,精心剪辑的"全能少年"影像,让现实中的成长变得支离破碎,这种虚拟比较带来的不是激励,而是持续的心理耗损。

教育者的三重镜像反思

当我们在抱怨孩子"玻璃心"时,或许该先审视教育生态中的"钢化膜",北京某重点中学的调研显示,82%的教师每周使用比较性语言超过20次,"看看人家"成为高频教育指令,这种语言暴力披着激励的外衣,实则是教育惰性的体现——用简单对比替代因材施教的专业思考。

单一评价体系如同棱镜,将七彩童年折射成苍白的分数光谱,笔者在长三角某民办学校的田野调查发现,该校"多元智能展示墙"上,98%的展示内容仍与学业成绩直接相关,当舞蹈特长生小璐的现代舞视频点击量突破10万时,班主任的评语却是:"要是数学能这么用心就好了"。

家长的焦虑传递往往更具隐蔽性,心理咨询师王芳分享的案例中,有位母亲每晚"晒娃"前要花两小时修图,她5岁的女儿已经学会在拍照时主动说:"妈妈,需要我把裙子上的褶皱拉平吗?"这种对"完美形象"的执念,正在制造代际传递的认知黑洞。

破局之路:构建成长型支持系统

破解困局的首要任务是重构评价坐标系,深圳某实验学校推行的"星光计划"值得借鉴:每个孩子拥有专属的"成长星图",涵盖知识探索、艺术创造、社会关怀等12个维度,当编程少年小昊帮助社区开发垃圾分类小程序时,他的星图上同时点亮了技术应用和公民责任两颗星。

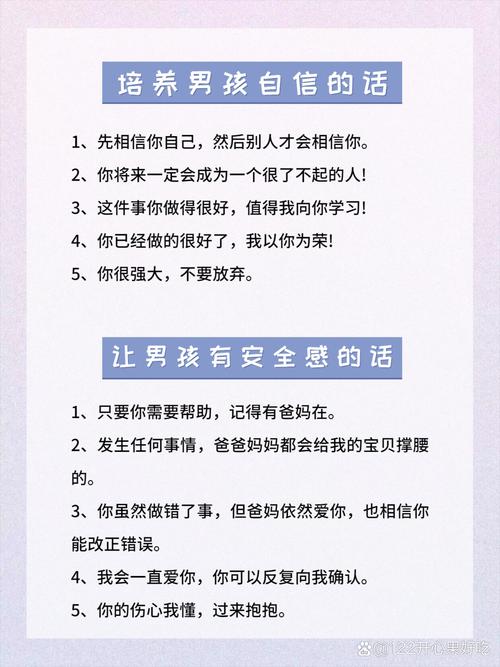

培养成长型思维需要科学的脚手架,美国心理学家德韦克的研究表明,强调努力而非天赋的反馈方式,能使孩子面对挑战时的坚持度提升40%,具体实施可遵循"三维肯定法":肯定具体行为("你今天解题时尝试了三种方法"),强调进步过程("比上周多坚持了10分钟"),关联未来可能("保持这种探索精神会越来越棒")。

家庭互动模式的重塑至关重要,建议采用"543沟通法则":每天5分钟全身心陪伴,4次具体化鼓励,3个开放式提问,比如在参观科技馆后,可以问:"哪个展品最让你惊讶?如果是你会怎样改进?"这种对话能有效转移比较焦点,培养主体性思考。

专业工具箱:可操作的教育策略

-

"优势显微镜"训练 准备三色便利贴,让孩子每天记录:

- 红色:今天克服的困难

- 黄色:发现的新兴趣点

- 绿色:帮助他人的瞬间 周末进行"优势拼图"游戏,将零散记录组合成个性画像。

-

"挑战阶梯"设计法 将目标分解为"舒适区—学习区—挑战区",

- 舒适区:独立完成作业

- 学习区:给同学讲解错题

- 挑战区:组织学习小组 每完成一级可获得定制化奖励(如博物馆参观机会)。

-

"生命树"成长档案 用树形图记录成长轨迹:

- 根系:家庭支持系统

- 主干:核心能力发展

- 枝叶:兴趣拓展领域

- 果实:阶段成果收获 每季度更新时举行家庭分享会。

某教育机构跟踪数据显示,持续使用上述工具6个月后,参与学生的自我效能感平均提升37%,同伴比较频率下降52%,杭州四年级学生家长反馈:"孩子现在会说'我的漫画分镜有进步',而不是'我画画不如同桌'"。

让每朵花找到自己的季节

在云南高黎贡山保护区,植物学家发现不同海拔的杜鹃花会选择相异的绽放时节,教育何尝不是如此?当我们不再用统一标尺丈量成长,当评价体系回归"人"的本质,那些暂时低垂的花苞终将在属于自己的季节绚烂绽放,这不是理想主义的空谈,而是每个教育者都能实践的革新——从今天开始,把"你不如别人"的判词,改写为"你正在成为更好的自己"的叙事。

(全文共2176字)