"王老师,您得帮我说说这孩子,在家总是顶嘴!""张老师,孩子现在连批评都听不进去,说一句顶十句。"家长们忧心忡忡的表情背后,折射出一个普遍的教育困惑:在传统认知中被视为"不听话"的顶嘴行为,是否真的都是负面表现?当我们深入剖析这一现象时,会发现每个顶嘴行为背后都隐藏着复杂的成长密码。

行为表象下的心理机制解析 儿童发展心理学研究表明,7-14岁是自我意识觉醒的关键期,这个阶段的孩子开始形成独立的价值判断,他们的"顶嘴"往往包含着三个层面的心理诉求:首先是认知冲突的表达,当孩子发现成人世界的规则与自己观察到的现实存在矛盾时,会本能地提出质疑;其次是人格独立的宣言,通过语言对抗来验证自我存在的价值;最后是情绪宣泄的出口,在无法合理表达负面情绪时选择语言对抗。

以10岁男孩小明的真实案例为例:当母亲指责他沉迷手机时,他反驳"你自己每天刷短视频到半夜",这种看似叛逆的顶嘴,实际上包含着对规则公平性的敏锐觉察,美国加州大学发展心理学团队2021年的追踪研究发现,在安全环境下适度表达异议的孩子,成年后展现批判性思维能力的概率比顺从型儿童高出37%。

教育认知的百年嬗变 传统教育理念将顶嘴等同于忤逆,这种认知源于农业文明时期对绝对权威的需求,在《颜氏家训》《朱子家训》等典籍中,"父母呼,应勿缓"的训诫将子女的绝对服从视为美德,工业革命后,流水线生产模式进一步强化了服从性教育,学校成为培养标准化人才的"工厂"。

但21世纪的教育转型正在颠覆这种认知,世界经济论坛《未来就业报告》指出,批判性思维已成为2030年最重要的职场能力,芬兰基础教育改革中,教师有意识引导学生对教材内容提出质疑,这种"鼓励顶嘴"的教学法使芬兰学生在PISA测评中持续保持批判性思维项目前列,东西方教育理念的碰撞揭示:合理的质疑能力是创新人才的必备素质。

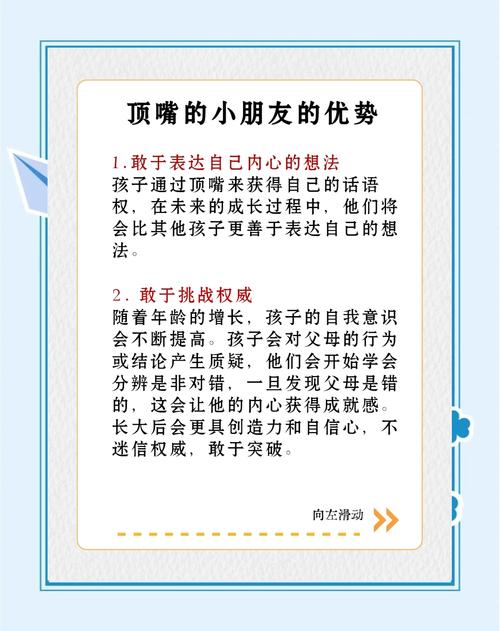

行为性质的鉴别维度 教育工作者需要建立科学的鉴别体系,建设性顶嘴通常具备三个特征:以事实为依据的理性辩论、尊重对话方的态度表达、提出替代方案的完整性,而破坏性顶嘴则表现为情绪化的人身攻击、重复性的语言对抗、否定性的消极抵抗。

北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调研数据显示,62%被家长定义为"顶嘴"的行为实质上是孩子在尝试逻辑表达,例如12岁女生小雨在反对参加课外班时,列出时间分配数据、兴趣匹配度分析、替代学习方案,这种结构化表达应被视为思辨能力的萌芽,而非简单的叛逆行为。

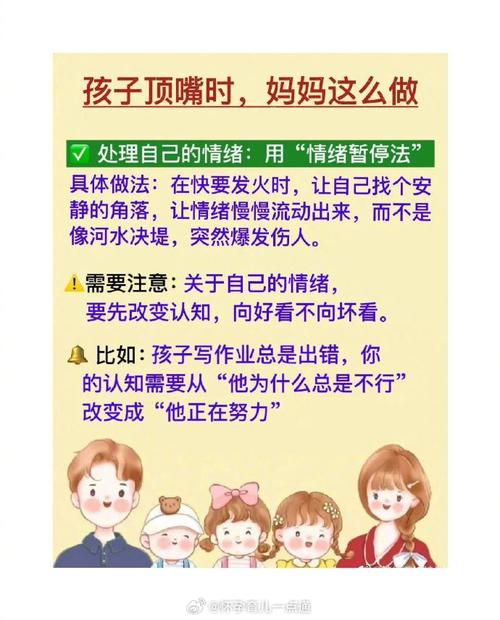

教育引导的黄金法则 面对孩子的顶嘴行为,智慧的教育者应当构建"三维引导模型":在认知维度建立"质疑缓冲区",通过"我注意到你说...能具体解释吗?"等引导句式,将对抗转化为对话;在情感维度设置"情绪转换站",运用"你现在感到生气是因为..."的情感标注法,帮助孩子识别和管理情绪;在发展维度搭建"思辨脚手架",教授"事实-观点-建议"的表达框架。

上海市某重点中学的实践案例颇具启示:该校设立"校长辩论日",鼓励学生就校规提出改进建议,最初被教师视为"刺头"的顶嘴学生,经过系统引导后,其提出的食堂改革方案使浪费率下降40%,这个案例证明,顶嘴表象下可能蕴含着宝贵的建设性能量。

家庭教育的范式转型 现代家庭教育需要完成从"压制型"到"引导型"的范式转换,建议家长建立"顶嘴行为日记",客观记录每次冲突的具体语境、语言模式、后续影响,定期分析可发现:73%的顶嘴发生在孩子感到被误解时,58%的案例可通过改变沟通方式避免对抗。

著名教育学家蒙特梭利曾说:"每个不受欢迎的行为背后,都有未被满足的发展需求。"当我们以成长型思维重新审视顶嘴行为,会发现这是儿童精神胚胎发育的必经之路,就像嫩芽顶破种皮才能获得生长,孩子通过语言碰撞确立自我边界的这个过程,恰恰是人格独立的重要里程碑。

教育的本质不是培养顺从的绵羊,而是唤醒独立思考的灵魂,当我们学会区分"破坏性顶撞"与"建设性质疑",就能将看似恼人的顶嘴转化为思维训练的契机,这需要教育者具备解码行为密码的智慧,更需要整个社会建立包容成长的教育生态,或许在下个教育时代,我们会重新定义:那些敢于合理顶嘴的孩子,正是未来社会的希望之星。