在幼儿园入园的第一天,6岁的朵朵紧紧攥着妈妈的衣角,眼泪在眼眶里打转:"妈妈,我害怕。"这样的场景几乎每天都在千万个家庭上演,儿童心理学研究表明,3-12岁儿童中有78%会经历特定恐惧阶段,但其中35%的家长无法正确识别和处理孩子的恐惧情绪,作为从业20年的儿童心理教育专家,我发现很多家长在面对孩子的恐惧表现时,往往陷入"过度保护"或"不当忽视"的误区,要真正帮助孩子建立健康情绪机制,我们首先要理解儿童恐惧心理形成的深层原因。

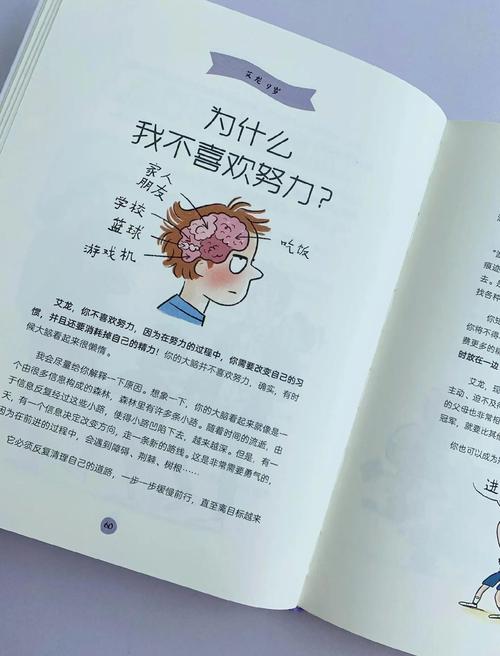

神经发育的必经之路 儿童大脑中负责情绪处理的杏仁核在3-6岁进入快速发育期,其发育速度是前额叶皮质(理性控制中枢)的2.3倍,这种神经发育的"时间差"导致幼儿容易产生强烈情绪反应却缺乏自我调节能力,如同新安装的警报器过于敏感,儿童对微小刺激也会产生剧烈反应,哈佛大学神经科学实验室的跟踪研究显示,5岁儿童对突发声响的惊吓反应是成人的4.2倍,这种生理特征会随前额叶发育在12岁左右逐渐减弱。

家庭环境的潜在影响

-

过度保护型教养:当家长频繁使用"别碰插座会电死""陌生人都是坏人"等夸张警告,孩子会将世界认知为充满危险的场所,上海某早教机构的调查显示,接受过度保护教育的儿童出现恐惧症状的概率是普通儿童的2.7倍。

-

家庭情绪感染:家长自身的焦虑情绪会通过"镜像神经元"机制传递给孩子,英国剑桥大学实验证实,当母亲观看恐怖片时,即便保持沉默,3米外玩耍的幼儿心率也会提升18%,这种无形的情绪传递会让孩子形成条件反射式的恐惧反应。

-

创伤性事件记忆:搬家、亲人离世等生活变故会在儿童记忆中以"情绪记忆"形式留存,不同于成人依靠语言系统处理记忆,儿童主要依赖感觉通道储存经历,这导致特定气味、声音都可能触发恐惧反应,临床案例显示,7岁男孩对红色气球产生恐惧,追溯发现源于2岁时被爆破气球吓哭的经历。

社会经验的认知局限 儿童对世界的认知呈现典型的"具象思维"特征,瑞士心理学家皮亚杰的守恒实验证明,7岁以下儿童难以理解事物的本质不变性,这种认知特点使得孩子会将局部特征泛化为整体判断:因为见过龇牙的狗,就认为所有犬类都会攻击人;因为动画片里黑夜出现怪兽,就认定黑暗本身具有危险性,日本NHK教育频道的研究表明,5岁儿童对虚构事物的恐惧持续时间是真实事物的3倍。

信息时代的超载刺激 现代儿童平均每天接触的视觉信息量是30年前的15倍,过早接触不适合年龄段的影视内容,会使儿童形成"认知超载",美国儿科学会数据显示,观看过恐怖片的6-8岁儿童,夜间惊醒概率增加47%,某短视频平台曾出现"恐怖面具挑战",导致参与儿童中23%出现持续性恐惧反应,这种未经筛选的信息轰炸,严重干扰儿童的安全感建立。

教育方式的常见误区

-

否定式回应:"这有什么好怕的"的否定语言会加重孩子的无助感,脑成像研究显示,当恐惧情绪被否定时,儿童杏仁核活跃度反而提升32%。

-

强化式安抚:每次恐惧时给予超额奖励,可能使孩子无意识中将"害怕"与"获得关注"建立联结,某幼儿园曾出现女孩为获得老师特别照顾而反复声称"怕黑"的案例。

-

缺乏渐进式引导:直接强迫孩子面对恐惧源(如将怕水的孩子突然抛入泳池),可能造成二次心理创伤,正确做法应遵循"系统脱敏"原则,例如先看他人戏水,再接触水滴,逐步建立安全感。

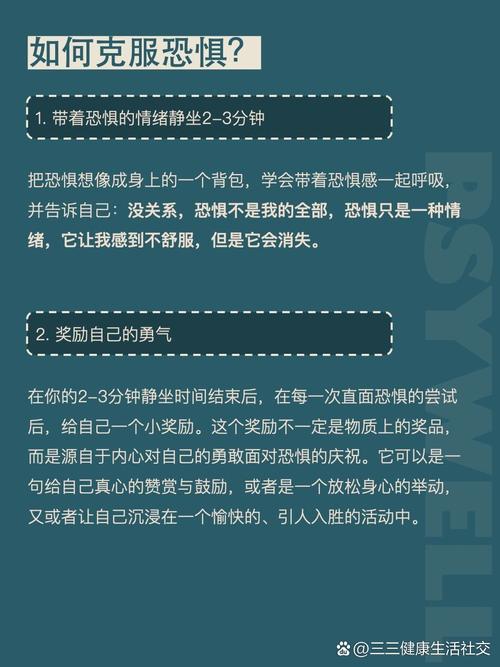

科学应对建议:

-

建立情绪日记:记录孩子恐惧发生的时间、情境和具体表现,寻找规律性线索。

-

采用"情绪命名法":教孩子用"我现在感到害怕,因为..."的表达方式,将抽象情绪具象化。

-

设计"勇气阶梯":将恐惧目标分解为10个难度递增的小步骤,每完成1步给予符号性奖励。

-

创设安全情境:通过角色扮演重现恐惧场景,让孩子在可控环境中获得掌控感。

-

善用过渡客体:允许孩子携带安抚物(如玩偶),这类"安全基地"能降低23%的焦虑指数。

值得关注的是,如果孩子出现持续6周以上的恐惧反应,或伴有尿床、拒食等躯体症状,应及时寻求专业帮助,北京儿童医院心理科数据显示,及时干预的儿童恐惧症治愈率达89%,而延误治疗可能发展为青少年焦虑障碍。

儿童恐惧心理如同成长路上的迷雾,既是认知发展的自然产物,也是环境作用的综合体现,当我们以科学视角解读那些"没来由"的害怕,就能为孩子点亮理性的灯塔,真正的勇气不是无所畏惧,而是理解恐惧后依然向前的力量,正如儿童心理学家维果茨基所说:"每个恐惧的背后,都藏着一扇认知新世界的门。"