从教室角落到家庭餐桌的沉默

教室最后一排的课桌上,铅笔盒第三次被摔在地上,12岁的林林蹲下身默默捡起散落的文具,这个总是安静完成作业、从不与人争执的男孩,已经成为班级里几个调皮学生固定的捉弄对象,家长会上,林林母亲红着眼眶诉说困惑:"我们教孩子要善良宽容,为什么反而成了被欺负的理由?"

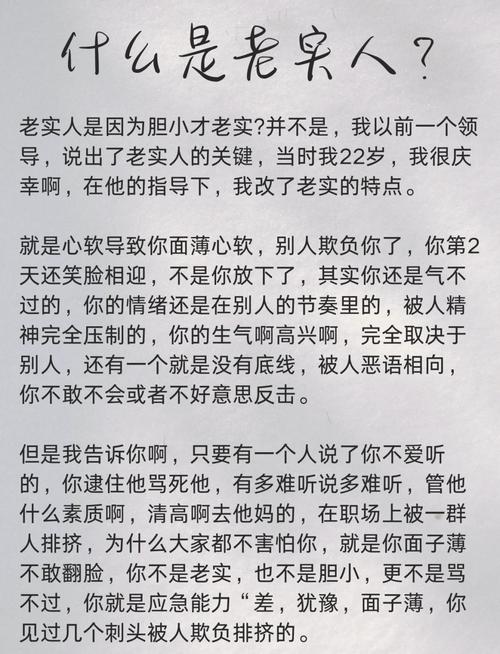

这个普遍存在的教育困境折射出现代社会的深层矛盾:在强调竞争与个性的时代,"乖孩子"的传统美德正在遭遇前所未有的挑战,教育工作者需要重新审视:当乖巧懂事成为校园关系中的"弱点",我们是否应该调整教育策略?

解码"老实性格"背后的多维成因

神经特质与行为模式的生物学基础 哈佛大学发展心理学研究中心发现,约15%儿童天生具有高反应性气质,这类孩子对刺激更敏感,杏仁核活跃度比同龄人高出23%,他们往往表现出谨慎、温和的特质,面对冲突时更倾向于回避而非对抗。

传统教育理念的现代困境 "孔融让梨"式的谦让教育在集体主义文化中根深蒂固,某省会城市小学的调研显示,78%的家长仍将"听话懂事"作为评价孩子的重要标准,这种单一的价值取向,使孩子在面对冲突时缺乏应对策略储备。

社交技能发展的关键期缺失 上海市儿童发展中心的追踪研究表明,7-12岁是冲突解决能力形成的关键窗口期,过度保护的教育方式会使孩子错失处理人际摩擦的实践机会,导致社交应对策略库的贫乏。

构建自我保护能力的四维模型

认知重构:从"软弱"到"选择" 帮助孩子建立积极的自我认知至关重要,可以采用"特质转化"对话法:

- "谨慎说明你考虑问题周全"

- "温和是你独特的沟通方式"

- "不争执是你在控制局面"

北京某重点小学的心理辅导案例显示,经过3个月认知训练,受欺负学生的自我效能感平均提升40%。

情境模拟训练体系 设计分级情景演练模块:

- 基础级:语言挑衅应对(如"你刚才的话让我不舒服")

- 进阶级:肢体冲突规避(安全距离保持技巧)

- 高阶版:群体压力化解(第三方介入策略)

台湾地区推广的"校园安全剧场"项目,使参与学生的主动求助率提升65%。

非对抗性应对工具包 教导孩子掌握"冷静-观察-回应"三阶反应模式:

- 生理调节:深呼吸计数法(吸4秒-屏4秒-呼6秒)

- 环境评估:快速识别可求助对象

- 分级回应:从眼神接触、坚定表态到离开现场

支持系统建设指南 建立"三维防护网":

- 同伴支持:培养2-3个核心友谊

- 教师沟通:设立每周沟通暗号

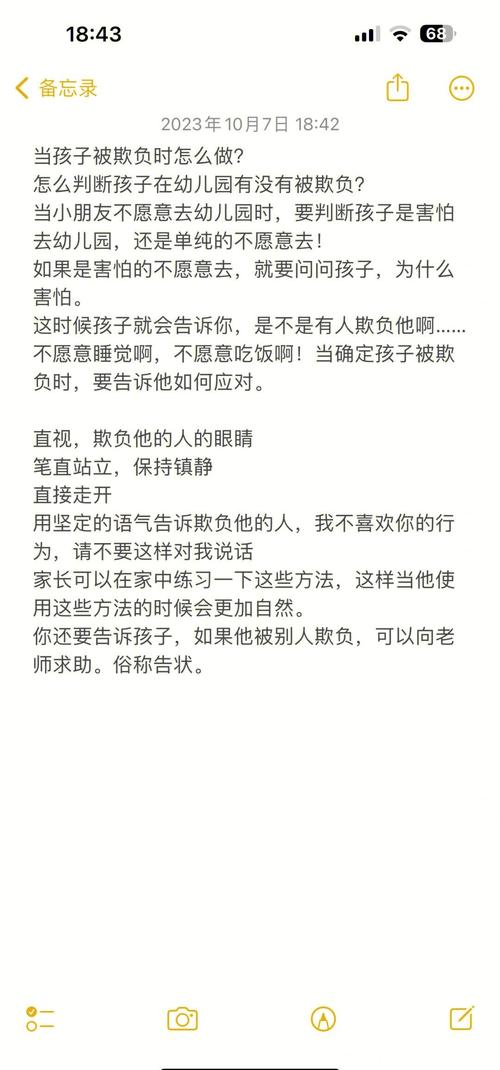

- 家庭后盾:设计"安全事件"汇报流程

教育者的角色重构

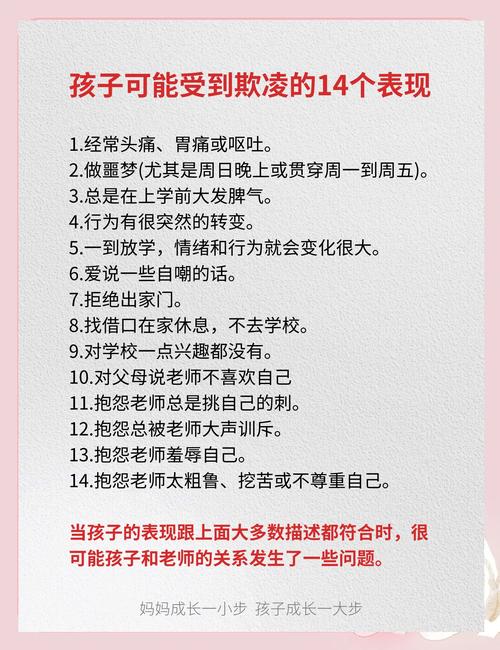

教师观察评估体系 制定"校园关系生态评估表",包含:

- 课间活动参与度

- 小组合作主动性

- 情绪表达丰富性 某实验学校应用该体系后,教师对隐性欺凌的识别率提高3倍。

家长教育转型方案 开展"保护力培育工作坊",内容涵盖:

- 危险信号识别(如物品频繁损坏、睡眠模式改变)

- 沟通话术升级(替代"为什么不反抗"的提问方式)

- 资源链接方法(法律顾问、心理支持渠道)

校园文化生态改造 推行"多元胜任力评价体系",在传统学业指标外增加:

- 矛盾调解能力

- 情绪管理指数

- 社区参与度 深圳某民办学校的实践表明,该体系使校园冲突事件减少58%。

从生存策略到成长赋能

9岁的朵朵曾经是班上"最好说话"的女孩,经过半年的系统训练,她在班级辩论赛中这样说道:"温和不是弱点,就像河水既能滋养土地,也能穿越岩石。"现在的朵朵建立了"校园和平使者"社团,帮助23名同学学会了非暴力沟通技巧。

这个案例揭示教育的本质不是塑造顺从,而是培养具有适应力的完整人格,当我们教会孩子把"老实"转化为情绪稳定的优势,将"温和"升华为人际智慧,他们就能在保持本真个性的同时,建立起真正的心理防线,这种教育范式的转变,不仅保护孩子免于伤害,更是在培养未来社会需要的韧性公民。