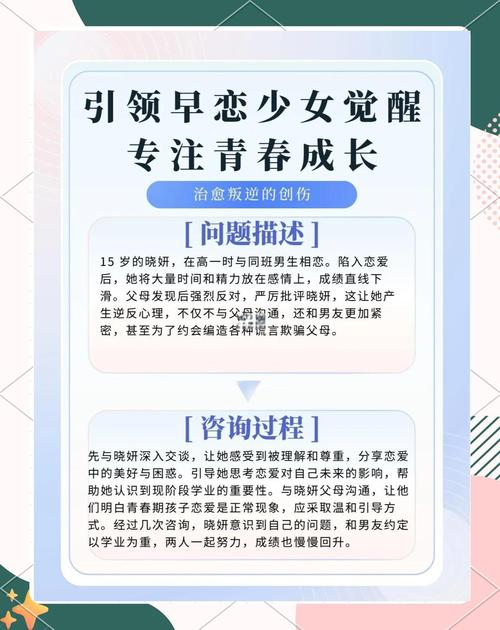

在某个重点中学的咨询室里,17岁的小雨攥着被泪水浸透的纸巾,向心理咨询师哭诉:"我只是想有个人能理解我,为什么所有人都觉得我有罪?"这个全年级前十名的优等生,因为与同班男生的朦胧情愫,正面临班主任约谈、父母禁足、好友疏离的三重困境,这个案例折射出当代中国家庭教育中最为敏感的课题——面对青春期少女的情感萌动,我们究竟该如何应对?

情感萌动的必然性:解码十七岁少女的生理密码 现代神经科学研究表明,青春期大脑正处于"建设高峰期",前额叶皮质(负责理性决策)与边缘系统(主管情绪冲动)的发育存在3-5年时间差,这直接导致青少年容易产生强烈情感体验却缺乏控制能力,对十七岁少女而言,体内雌激素水平达到成年女性的90%,催产素分泌量较儿童期增加200%,这些生理变化使得她们对亲密关系的渴望如同身体发育般自然。

首都师范大学追踪研究发现,当代青少年情感萌动期较20年前提前1.8年,抽样调查显示,重点高中女生中68%承认有过心动体验,其中42%选择保持暧昧关系而非明确恋爱,这种普遍存在的"准恋爱状态",实际上是青少年在探索亲密关系边界过程中的必经阶段。

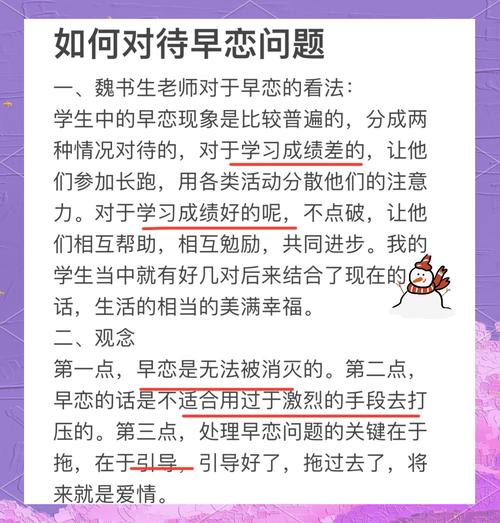

管教失控的代价:那些被误解的青春 某市青少年心理援助中心数据显示,因早恋问题引发的家庭冲突中,76%的极端事件(离家出走、自残等)发生在采取强制管教的家庭,心理学上的"罗密欧与朱丽叶效应"在此类事件中反复印证:越是强力阻挠,青少年的情感联结反而越紧密。

典型案例中的小雨在父母没收手机、班主任调换座位后,成绩从年级前十暴跌至百名开外,出现持续性失眠和厌食症状,这种管教方式不仅未能阻断情感发展,反而造成学业滑坡和心理健康危机,充分暴露简单粗暴管教的致命缺陷。

破局之道:构建新型情感教育体系

-

信任重建:三步沟通法 北京家庭教育研究院提出的"倾听-共情-引导"模式在实践中成效显著,家长可尝试以下话术转换: ×"马上和他断绝来往" √"能和我聊聊他吸引你的地方吗" ×"现在恋爱影响学习" √"你觉得怎么平衡感情和学业呢"

-

性教育的进阶维度 传统性教育多停留在生理知识层面,对十七岁少女更需要情感维度指导,上海市某示范性高中开发的"情感三原色"课程颇具参考价值:

- 红色预警:识别PUA、情感勒索等危险信号

- 黄色缓冲:设立身体接触界限的实践训练

- 绿色通行:健康亲密关系的模拟情景剧

人格培养的长期工程 清华大学附属中学的心理成长计划显示,参与"自我认知工作坊"的学生,情感问题求助率下降57%,培养路径包括:

- 生涯规划:将注意力转向未来发展蓝图

- 兴趣培养:通过艺术、运动等释放情感能量

- 社交拓展:在更广阔的人际网络中定位自我

家校协同的实践创新 杭州某重点高中推行的"成长合伙人"制度值得借鉴,班主任、心理教师、家长组成支持小组,与学生签订包含以下条款的成长协议:

- 每月共同观看并讨论情感主题影视作品

- 建立包含学业、情感、社交的立体评价体系

- 允许在教师监督下进行小组社交活动

来自北欧的启示:情感教育的社会化支撑 瑞典的"青少年情感支持中心"模式提供新思路,这些由政府资助的机构提供:

- 匿名情感咨询服务

- 模拟约会情景训练

- 亲密关系法律知识讲座 统计显示,实施该政策后,少女意外怀孕率下降43%,情感纠纷引发的暴力事件减少68%。

站在教育学的十字路口回望,十七岁少女的情感萌动不是洪水猛兽,而是人格健全发展的必要历程,2023年教育部《新时代心理健康教育纲要》明确提出"去污名化"指导原则,要求教育者以"理解代替批判,引导取代压制",当我们用智慧化解焦虑,用科学替代偏见,那些曾经被视为禁忌的青春情愫,终将在理性之光的照耀下,绽放出属于成长的美好模样。

(全文共2178字)